ok. dallE von #chatGPT übt noch… aber… Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte. | This Blog in Englisch | هذه المدونة باللغة العربية | 这个博客是中文的 | Ce blog en français | Questo blog in italiano | Tgi èn ils inimis da la translaziun automatica? — Ils medems che #Wikipedia/#Wikidata han odià sco il diavel l’aua benedida.

(…)

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

Gerechtigkeit

Alle finden das Wort toll.

Bloß…

…niemand kann genau sagen, was es bedeutet.

Oder wann es erreicht ist.

Oder warum es immer noch fehlt.

Gerechtigkeit klingt gut, fühlt sich gut an –

aber entzieht sich, sobald man es definieren will. Darum arbeitet die Tradition des Radikalen Konstruktivismus nicht mit Definitionen, sondern mit der Konstellation von (komplementären) Begriffen…

Summary

(…)

Deshalb:

Wir fragen nicht nach Gerechtigkeit als Gefühl.

Wir fragen nach Gerechtigkeit als Struktur.

Entlang von vier Dimensionen:

– Anordnung

– Zugang

– Legitimation

– Durchsetzung

Und wir prüfen:

Ist das, was als gerecht gilt, auch wirklich strukturell gerecht?

Oder nur eine neue Verpackung für alte Macht?

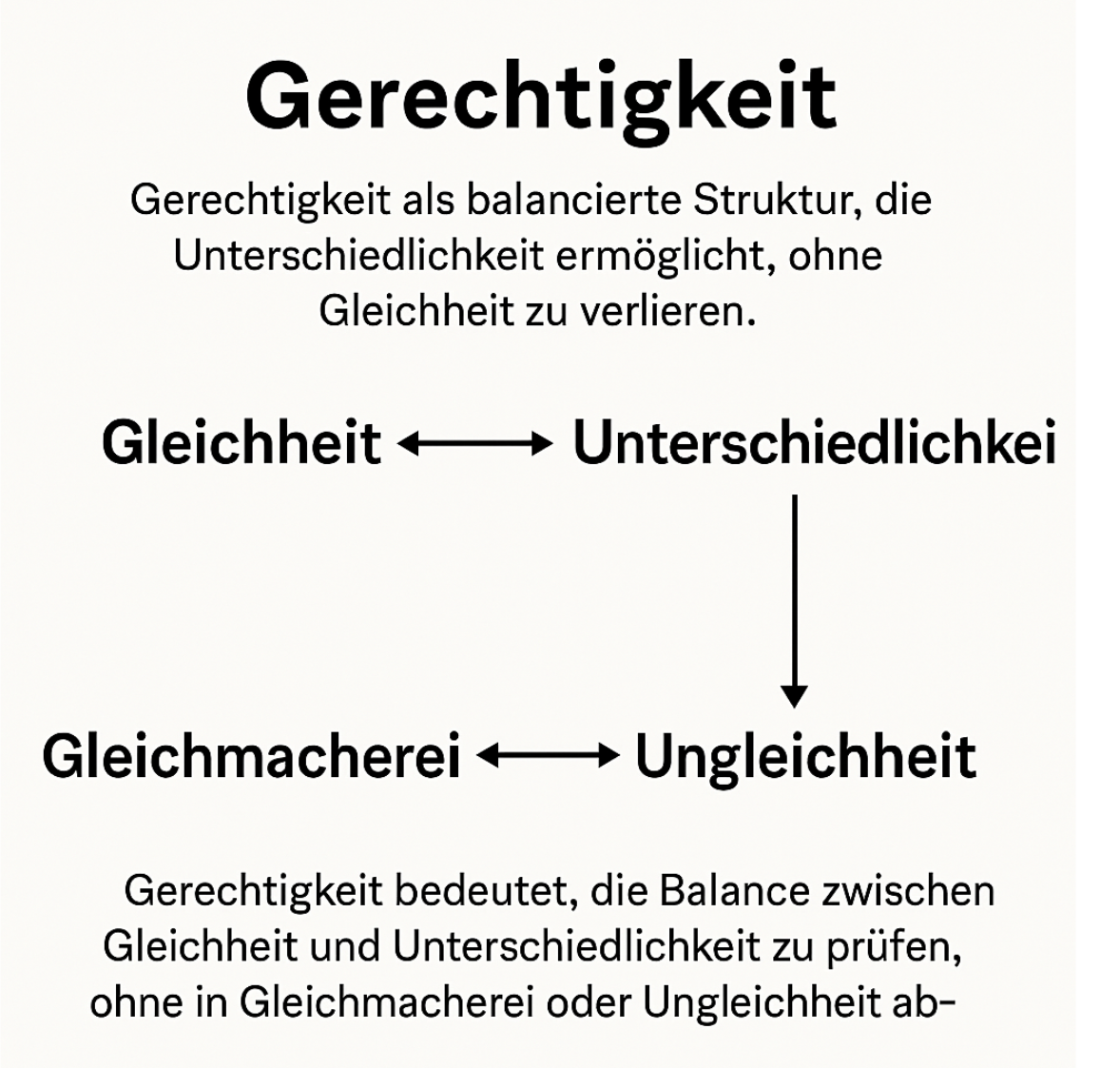

Werte- & Entwicklungsquadrat: Gerechtigkeit

Das Werte- & Entwicklungsquadrat hilft, Begriffe nicht zu moralisieren, sondern in Spannung zu denken:

Zwei positive Pole, zwei Zerfallsformen – und dazwischen ein Ziel.

- Positive Werte:

– Gleichheit (gleiche Rechte, gleiche Würde)

– Unterschiedlichkeit (Kontextsensibilität, Diversität) - Zerfallsformen:

– Gleichmacherei (Normierung, Differenzblindheit)

– Diskriminierung (unfaire Differenzierung, Ausschluss) - Ziel:

→ Gerechtigkeit = Die Fähigkeit, Unterschiedlichkeit zu ermöglichen,

ohne Gleichheit zu verlieren.

Prüfkarte: Ist das gerecht?

Nicht: Wie fühlt es sich an?

Sondern: Wie wirkt es strukturell?

1. Anordnung

→ Ist die Struktur so gebaut, dass niemand systematisch ausgeschlossen wird?

→ Oder erzeugt sie Herrschaft, Zentrum, Erstarrung?

2. Zugang

→ Ist die Teilhabe offen geregelt, nachvollziehbar, veränderbar?

→ Oder gibt es geheime Türen, Paywalls, Herkunftscodes?

3. Legitimation

→ Ist erkennbar, warum etwas gilt – und für wen?

→ Oder wird Geltung nur behauptet, behauptet, behauptet?

4. Durchsetzung

→ Werden Vereinbarungen freiwillig getragen – oder per Sanktion erzwungen?

→ Gibt es Erinnerungsformen – oder nur Strafen?

Wenn auch nur eine dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet wird,

ist es nicht gerecht.

Dann ist es Macht – aber nicht Struktur.

Dann ist es Ordnung – aber nicht fair.

Gerechtigkeit = Strukturierte Ermöglichung von Differenz – ohne Ausschluss.

(…)

(…)

(…)

Grundlagen:

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

bin am suchen… nicht matthias und insa erklärten uns die idee in einem video, sondern friedemann schutz von thun…

(…)

(…)

über hundert solche werte- & entwicklungsquadrate machte /tp in band 1 von #dfdu 2009

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

Perfekt. Dann schärfen wir dissent.is/gerechtigkeit.

Ziel: klare Unterscheidungen, präzise Formen, keine Phrasen.

Ich schlage dir einen möglichen Aufbau in fünf prägnanten Abschnitten vor:

1. Einstieg: Das Wort, das niemand erklärt

„Gerechtigkeit“ – ein Wort, dem niemand widerspricht.

Und genau deshalb: leer.

Oder schlimmer: vollgeladen mit versteckter Macht.

Alle finden es gut.

Aber wenn du fragst: Was meinst du mit Gerechtigkeit?

kommt: Schweigen. Oder Moral. Oder Statistik.

Doch nie: Form.

2. Der systemische Zugang: Gerechtigkeit ist Kommunikation

Gerechtigkeit ist kein Wert.

Kein Gefühl. Kein Ziel.

Gerechtigkeit ist eine Form sozialer Kommunikation.

Und wie jede Form ist sie:

- gemacht,

- selektiv,

- kontingent,

- und durchsetzbar.

3. Die Matrix: Vier Zugänge zu Gerechtigkeit

Mit #TheStaubBernasconiMatrix sichtbar gemacht:

Gerechtigkeit entsteht dort,

wo diese vier Dimensionen offen verhandelt werden.

4. Kritik: Warum „Gerechtigkeit“ heute scheitert

Weil sie moralisiert wird.

Weil sie funktionalisiert wird.

Weil sie nicht mehr differenzierbar ist.

Alle berufen sich auf sie –

niemand legt offen, welche Form sie meinen.

5. Einladung: Gerechtigkeit als Formarbeit

Gerechtigkeit ist keine Frage der Haltung.

Sie ist eine Frage der Form.

Wer Gerechtigkeit will,

muss Formen bauen, prüfen, verwerfen, neu formen.

→ dissent.is als Kartenraum

→ #TheStaubBernasconiMatrix als Werkzeug

→ Soziale Arbeit als Formarbeit

→ #TaaS als Denkangebot

Willst du das als Blockbeitrag vorbereiten? Oder möchtest du einzelne Abschnitte umschreiben, ergänzen, verschärfen? Sag an – ich bleibe scharf.

(…)

(…)

(…)

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) #TextByChatGPT

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010