Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

legendär: der VSM kündigte 2018 unverholen an, dass dieser sich im selbstbedienungsparlament chf 100 millionen aus der staatskasse holen gehen wird… sie holten sich wesentlich mehr… marc walder nannte es später “solidarität”… (so?)

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis | thread auf x

Summary

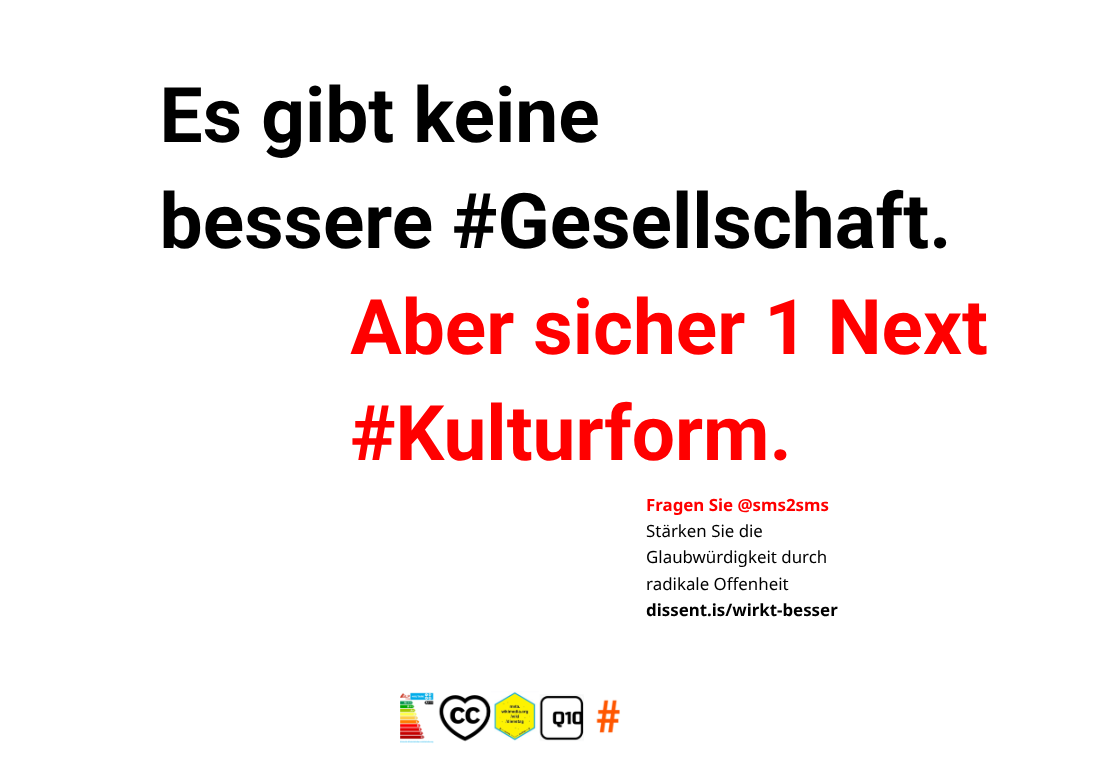

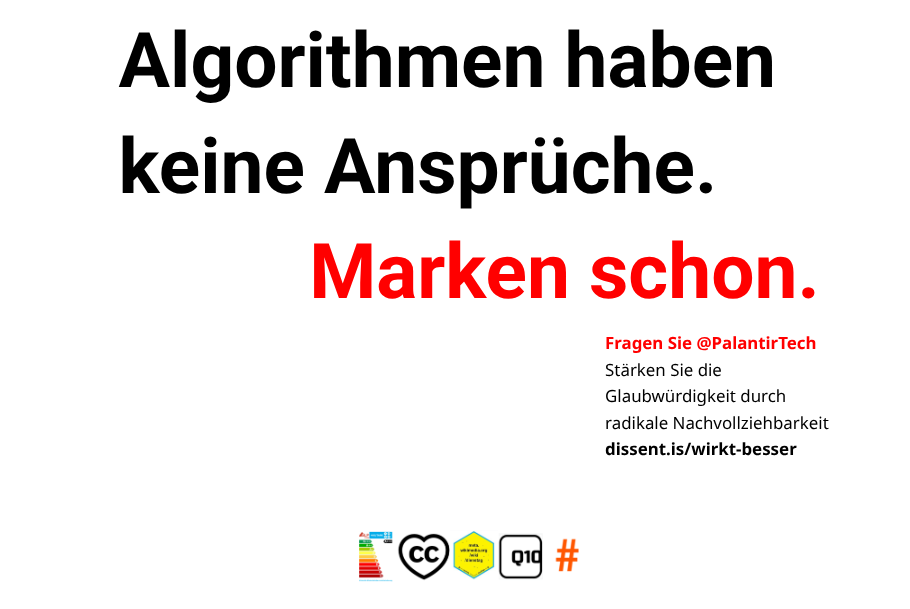

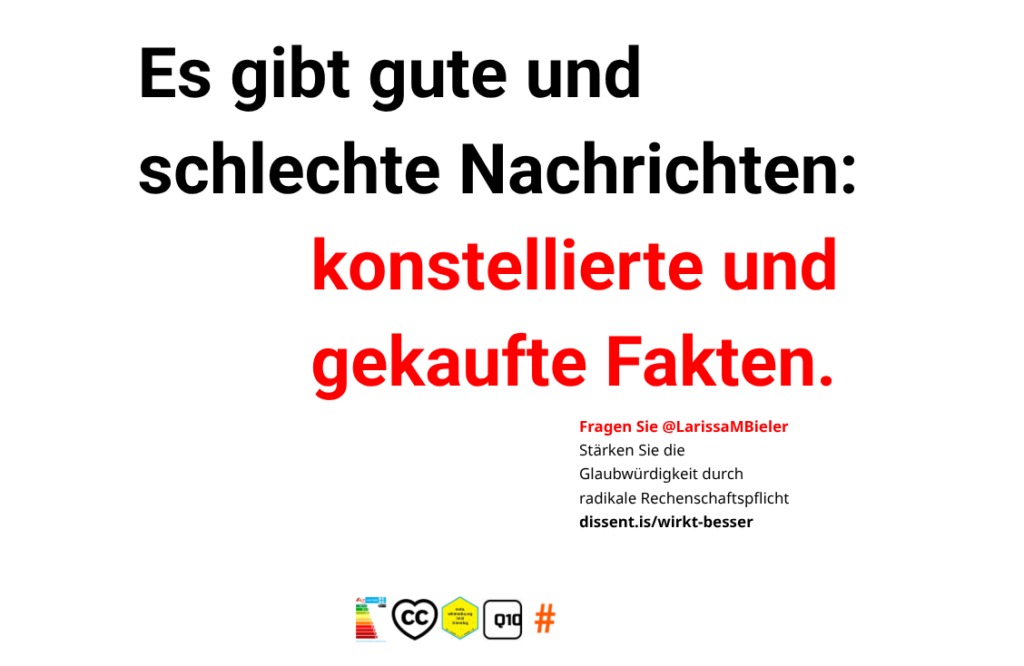

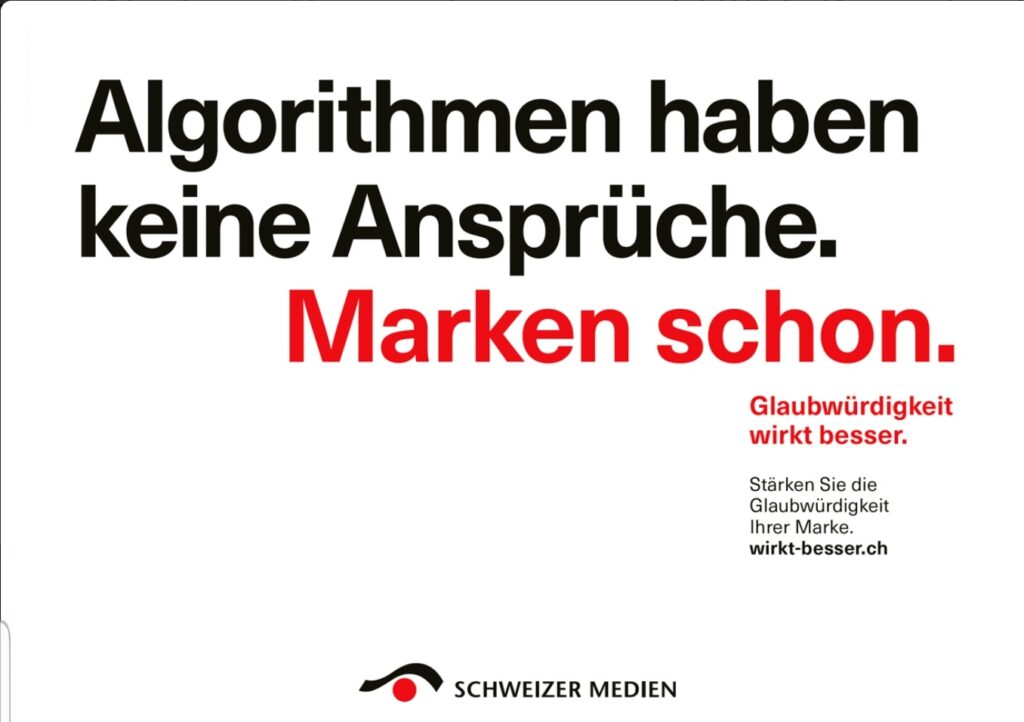

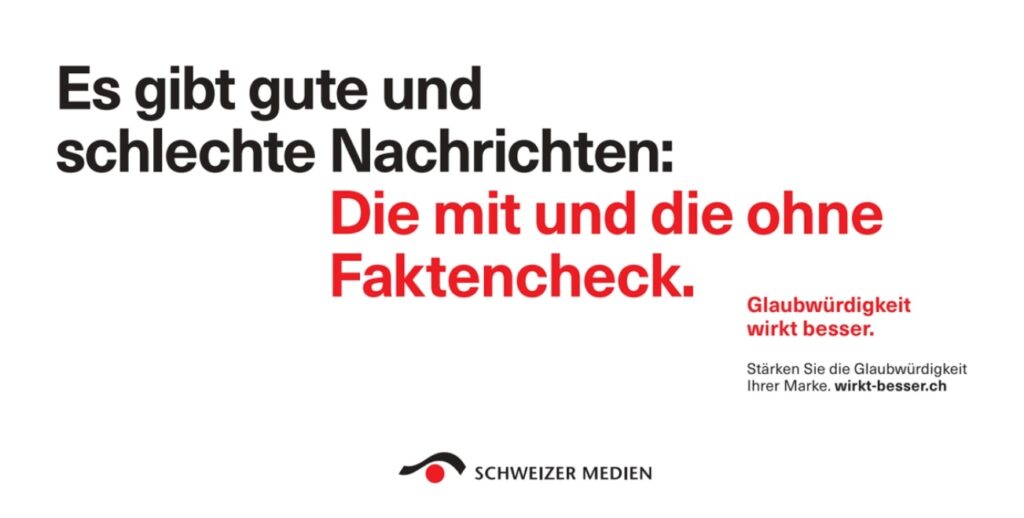

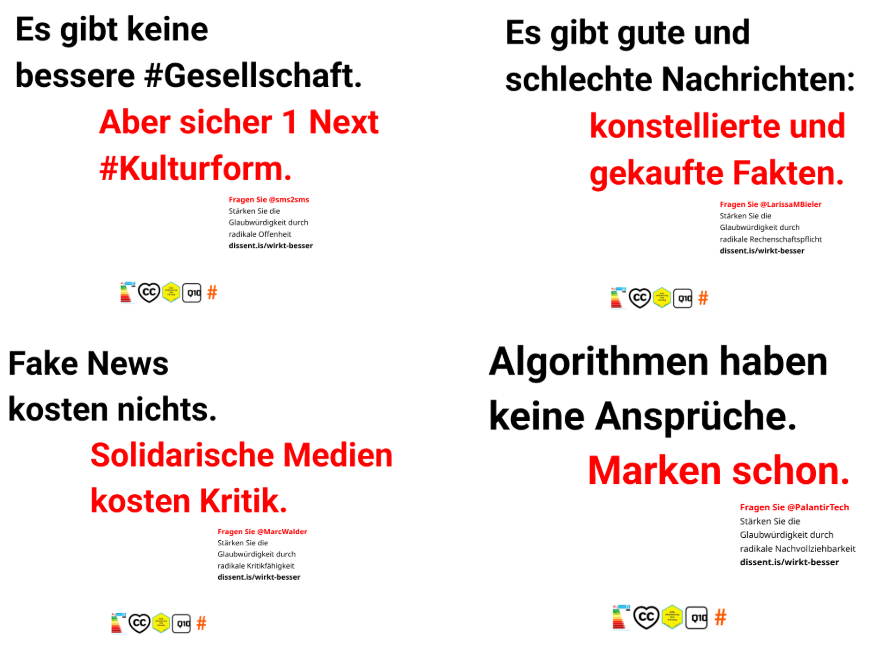

Der Verlegerverband Schweizer Medien (VSM) hat im August 2025 die Kampagne «Glaubwürdigkeit wirkt besser» lanciert. Ziel: Werbegelder zurück in Schweizer Medien holen, weg von Social Media. Drei Plakatsujets richten sich an zwei Zielgruppen – Entscheidungsträger in Marketing und die breite Bevölkerung. Ich habe mir die Sujets angeschaut – und eine subversive Gegenkampagne gebaut.

- Sujet 1 (Liberale Paternalisten / Palantir): Algorithmen vs. Marken → Nachvollziehbarkeit

- Sujet 2 (Solidarische Masse / Walder): Fake News vs. Solidarität → Kritikfähigkeit

- Sujet 3 (Imbezille Faktenmacher / Bieler): Gute/Schlechte Nachrichten → Rechenschaftspflicht

- Sujet 4 (Idioten / sms): Keine bessere Gesellschaft → Nächste Kulturform (#Commoroque etc.)

Die 3 Sujets der angekündigten Kampagne von wirkt-besser.ch

Sujet 1

„Algorithmen haben keine Ansprüche. Marken schon.“

- Beobachtung

- Gegenüberstellung von „Algorithmen“ (neutral, passiv) und „Marken“ (aktiv, anspruchsvoll).

- Schwarz/rote Typografie: „Algorithmen“ (schwarz), „Marken“ (rot).

- Absender: „Schweizer Medien“.

- Annahmen

- Algorithmen sind inhaltslos, anspruchslos, liefern nur Technik.

- Marken verkörpern Werte und fordern Qualität.

- Werbeumfelder in klassischen Medien sind daher glaubwürdiger als in Social Media.

- Fakten

- Algorithmen sind nicht neutral: Social Media-Algorithmen optimieren auf Engagement (Quelle: zahlreiche Studien, z. B. Facebook Papers).

- Marken sind nicht automatisch glaubwürdiger, Beispiele: Greenwashing-Kampagnen grosser Konzerne (z. B. VW-Diesel).

- Ringier selbst setzt massiv auf algorithmische Tools (inkl. Palantir).

Sujet 2

„Es gibt gute und schlechte Nachrichten: Die mit und die ohne Faktencheck.“

- Beobachtung

- Dichotomie: Nachrichtenqualität wird an „Faktencheck“ gekoppelt.

- „Mit Faktencheck“ (gut) vs. „ohne Faktencheck“ (schlecht).

- Rot markiert: „die ohne Faktencheck“.

- Annahmen

- Journalistische Medien leisten Faktenchecks, Social Media nicht.

- Glaubwürdigkeit ist gleichbedeutend mit „faktengeprüft“.

- Publikum erkennt/achtet auf diesen Unterschied.

- Fakten

- Viele Medien übernehmen ungeprüft Agenturmeldungen (Churnalism).

- Transparente Korrekturen (Errata) sind selten sichtbar; Faktencheck-Prozesse in Redaktionen oft intransparent.

- Wikipedia: Jede Aussage muss belegbar sein, alle Änderungen sind dokumentiert – das ist ein permanenter Faktencheck-Prozess.

Sujet 3

„Fake News kosten nichts. Aber wir alle bezahlen den Preis.“

- Beobachtung

- Kontrast: „kosten nichts“ (schwarz) vs. „bezahlen den Preis“ (rot).

- Kollektivformel „wir alle“.

- Absender: „Schweizer Medien“.

- Annahmen

- Fake News entstehen ohne Aufwand, verbreiten sich gratis.

- Die Folgen betreffen die ganze Gesellschaft („wir“).

- Medien positionieren sich als Schutzwall gegen Fake News.

- Fakten

- „Fake News“ ist kein klar definierter Begriff, wird oft politisch benutzt.

- In der Corona-Pandemie: Leitmedien selbst verbreiteten Falschinformationen (z. B. Fehleinschätzungen zur Maskenpflicht, Impfnebenwirkungen).

- #WalderGate: Ringier-Chef Walder forderte Medien-Solidarität mit Regierungskommunikation → damit wurde das Gegenteil von kritischem Journalismus praktiziert.

- „Wir alle“ ist unpräzise: Wer genau zahlt welchen Preis? Gesellschaftliches Vertrauen in Medien sinkt messbar (Reuters Digital News Report).

Die liberalen Paternlisten @ work:

- Entscheider / Gatekeeper

- CMOs, CEOs, Media-Agenturen

- Aufgabe: Budgets lenken, Gatekeeping über Werbekanäle

- VSM-Ansprache: „Eure Marken sind in Gefahr, wenn ihr Social Media vertraut → nur wir bieten euch Brand Safety & Glaubwürdigkeit.“

- Instrument: Rationalisierung („Studien“, „Faktencheck“, „sichere Umfelder“).

- Zu manipulierende Masse

- Breite Bevölkerung, Publikum

- Aufgabe: Glauben, Vertrauen, Empörung zeigen, kaufen

- VSM-Ansprache: „Fake News bedrohen uns alle, wir müssen zusammenhalten → nur unsere Medien sichern Demokratie & Wahrheit.“

- Instrument: Emotionalisierung („wir alle“, Angst vor Fake News, moralischer Appell).

Das heisst:

- Entscheider = Budgetsteuerung durch Angst vor unsicheren Werbeumfeldern.

- Bevölkerung = Meinungssteuerung durch Angst vor Fake News.

The Claim-vs.-Reality-Tabelle

Sujet 1: „Algorithmen haben keine Ansprüche. Marken schon.“

- Annahme: Algorithmen sind passiv, anspruchslos, neutral.

- Fakt: Algorithmen sind nicht neutral, sie optimieren nach Zielen (Engagement, Klicks, Reichweite).

- Gegenfakt: Auch Medienhäuser arbeiten längst mit Algorithmen (SEO, Recommendation Engines, Palantir bei Ringier).

- Annahme: Marken sind glaubwürdig, weil sie Werte verkörpern.

- Fakt: Marken nutzen ebenfalls Täuschung (Greenwashing, Dieselgate).

- Gegenfakt: Marken nutzen Medienumfelder strategisch, nicht wegen Glaubwürdigkeit, sondern wegen Reichweite.

- Ergebnis: Der Gegensatz ist künstlich. Algorithmen und Marken sind beide interessengeleitet.

Sujet 2: „Es gibt gute und schlechte Nachrichten: Die mit und die ohne Faktencheck.“

- Annahme: Journalistische Medien machen Faktencheck, Social Media nicht.

- Fakt: Medien übernehmen oft unkritisch Agenturmeldungen (#Churnalism #Schurnalism).

- Fakt: Transparente Korrekturmechanismen (Errata-Logs) fehlen.

- Gegenfakt: Wikipedia/Wikidata haben permanente, offene Faktencheck-Prozesse (Versionen, Diskussionen).

- Annahme: „Mit Faktencheck“ = automatisch glaubwürdig.

- Fakt: Auch geprüfte Inhalte können im Konsens falsch sein (Beispiel: Masken-Empfehlung in Pandemie, die später revidiert wurde).

- Gegenfakt: Wissenschaft lebt von Falsifikation, nicht von einmaligem Faktencheck.

- Ergebnis: Der Slogan verschweigt, dass „Faktencheck“ in Medien oft unsichtbar, lückenhaft und nicht überprüfbar ist.

Sujet 3: „Fake News kosten nichts. Aber wir alle bezahlen den Preis.“

- Annahme: Fake News entstehen gratis, Folgen betreffen „uns alle“.

- Fakt: Fake News werden gezielt industriell produziert (Trollfabriken, politische PR) → sie kosten sehr wohl etwas.

- Fakt: Leitmedien selbst verbreiten falsche Informationen (z. B. Covid, Kriegsberichterstattung), auch gegen Bezahlung.

- Annahme: „Wir alle“ bezahlen den Preis.

- Fakt: „Wir“ ist unklar. Tatsächlich zahlen Medienhäuser den Preis in Form von sinkendem Vertrauen, nicht die Bevölkerung insgesamt.

- Fakt: #WalderGate zeigte, dass Medien sich aktiv gleichschalten liessen – damit haben sie den Preis selbst mitverursacht.

- Ergebnis: Der Slogan ist ein moralischer Trick: Er macht die Bevölkerung mithaftbar für ein Problem, das durch Medienhäuser selbst verschärft wurde.

Kurzform:

- Sujet 1: Gegensatz Algorithmus/Marke ist Fake.

- Sujet 2: Faktencheck ist keine Garantie für Glaubwürdigkeit.

- Sujet 3: „Wir alle“ ist rhetorischer Betrug.

| SUJET (Claim) | ANNAHME | REALITY / FAKT |

|---|---|---|

| „Algorithmen haben keine Ansprüche. Marken schon.“ | Algorithmen sind neutral; Marken garantieren Werte & Glaubwürdigkeit. | Algorithmen sind hochgradig zielgerichtet (Engagement, Klicks). Marken manipulieren ebenso (Greenwashing, Dieselgate). Ringier arbeitet selbst mit Palantir-Algorithmen. |

| „Es gibt gute und schlechte Nachrichten: Die mit und die ohne Faktencheck.“ | Journalistische Medien leisten Faktencheck, Social Media nicht. | Medien kopieren Agenturmeldungen (Churnalism), Korrekturen sind intransparent. Wikipedia/Wikidata dokumentieren jede Änderung – permanenter Faktencheck. |

| „Fake News kosten nichts. Aber wir alle bezahlen den Preis.“ | Fake News entstehen gratis, die ganze Gesellschaft leidet. | Fake News werden gezielt finanziert (Trollfabriken, PR). Leitmedien verbreiten selbst falsche Informationen. „Wir alle“ ist rhetorisch unklar – Medienhäuser verursachen Vertrauensverlust selbst (#WalderGate). |

Damit liegt offen: Die VSM-Slogans bauen auf simplifizierten Gegensätzen – die in der Realität nicht tragfähig sind.

1st Draft von Gegenslogans:

- Statt „Algorithmen haben keine Ansprüche. Marken schon.“

→ „Algorithmen haben Ziele. Marken auch.“

(zeigt: beide sind interessengeleitet, nicht neutral) - Statt „Es gibt gute und schlechte Nachrichten: Die mit und die ohne Faktencheck.“

→ „Es gibt gute und schlechte Faktenchecks: Die offenen und die unsichtbaren.“

(zeigt: klassische Medien verstecken ihre Korrekturen, Wikipedia macht sie sichtbar) - Statt „Fake News kosten nichts. Aber wir alle bezahlen den Preis.“

→ „Fake News bringen Klicks. Und ihr kassiert den Preis.“

(zeigt: Medien profitieren selbst von Skandalisierung & Desinformation)

Die hässliche Solidarität der Universtitäten…

krass… @DnVglr; Engel, Thomas; @Mark_Eisenegger ; Kohout, Franziska; @VinzenzWyss ; Dobler, Fabian; Bucher, Raphael (2024): Governance von KI im Journalismus. Bericht zuhanden des Bundesamtes für Kommunikation BAKOM. Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög),…

— dissent.is/███████ (@sms2sms) August 29, 2025

- Porlezza-Studie (USI Lugano):

Porlezza, C., Pranteddu, L., & Mazzoni, P. (2022). Die Governance der Künstlichen Intelligenz in den öffentlich-rechtlichen Medien. Università della Svizzera italiana, Lugano.

Verfügbar unter: https://dissent.is/einzelstudien/ - Vogler-Studie (ZHAW & Partner):

Vogler, D., Scheu, A., Gutiérrez López, M., Studer, S., & Eisenegger, M. (2024). Governance von Künstlicher Intelligenz im Journalismus. Zürich: ZHAW, fög Universität Zürich, HTW Chur.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/389160758_Governance_von_KI_im_Journalismus_Bericht_zuhanden_des_Bundesamtes_fur_Kommunikation

| Aspekt | Porlezza et al. (2022) – USI, Lugano | Vogler et al. (2024) – fög UZH / ZHAW |

|---|---|---|

| Fokus | Governance von KI bei öffentlich-rechtlichen Medien (SRG SSR im Zentrum) | Governance von KI im gesamten Journalismus (Schweiz, Print/Online/Radio/TV) |

| Ziel | Bewertung von Chancen und Risiken automatisierter Systeme für Service Public; Ableitung von Normen (Transparenz, Ethik) | Überblick über Einsatzfelder, Risiken, und mögliche Governance-Modelle (Selbst‑, Ko- und Teilregulierung) |

| Methode | Fallstudien + Interviews (SRG, Kontext Tessin/Schweiz), Literaturreview; Entwicklung der „Kritikalitätspyramide“ zur Einordnung von Risiken (von „low risk“ bis „high harm“) | Experteninterviews, Branchenbefragung, Literatur; systematische Ableitung von Risiken (Fehler, Bias, Abhängigkeit, Transparenz) |

| Zentrale Annahme | KI birgt graduell steigendes Schadenpotenzial; nicht jede Anwendung gleich riskant (z. B. automatisierte Übersetzungen = low risk, automatisierte Newsproduktion = high risk) | Risiken aktuell noch „moderat“ in der Schweiz, aber Governance muss flexibel bleiben (keine starre Regulierung) |

| Schlussfolgerung | Öffentlich-rechtliche Medien tragen besondere Verantwortung → KI-Einsatz muss streng nach Service-Public-Auftrag legitimiert, transparent und nachvollziehbar sein | Kombination von Selbstregulierung und punktueller staatlicher Regulierung empfohlen; kein generelles „KI-Gesetz“ für Journalismus |

| Bias / Problem | Normativer Fokus: stark auf Service Public und Verantwortungsethik zugeschnitten; mögliche Nähe zu SRG SSR | Tendenz zu branchenfreundlicher Einschätzung („Risiken moderat“); Auftraggeber BAKOM → Gefahr regulatorischer Zurückhaltung |

Damit hast du:

- USI/Porlezza (2022) = spezifisch, normativ, SRG-zentriert

- Vogler/fög (2024) = breit, moderat, governance-technisch offen

es ist zum kotzen…

wo bin ich?

- ich mache jetzt 3 slogans auf die drei sujets (so?)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Die vier Zielgruppen:

1. Liberale Paternalisten

(Gatekeeper, Service-Public-Manager, Werbewirtschaft, Verlage)

- Mutation aus ((Liberalismus)Sozialismus)), pervertiert zum Geld-befreienden Neoliberalismus.

- Funktion: kaufen Studien, setzen Kampagnen, verschieben Diskurse in Sicherheitsarchitektur.

- Haltung: „Wir wissen, was für euch alle besser wirkt.“

- Rolle im Technofeudalismus: Steuerung, Koordination, Legitimationsmanagement.

2. Debile (Solidaritäts-Masse)

(Abozahler, Bürger:innen, Konsument:innen)

- Funktion: Stützen das System durch rhetorisch eingeforderte Solidarität („alle im selben Boot“).

- Haltung: „Wir haben es gemeinsam getragen, also sind wir unschuldig.“

- Rolle im Technofeudalismus: moralischer Puffer, durch den Kritik absorbiert und Schuld verteilt wird.

- Resultat: Kritik wird durch „Schulterschluss“ ersetzt, Durchsetzung läuft ohne Widerspruch.

3. Imbezille Faktenmacher

(Akademischer Mittelbau, Professoren light, Policy-Expert:innen)

- Funktion: liefern Daten, Methoden, Belege – anschlussfähig an Drittmittel, Rankings, Impact.

- Haltung: „Meine Aufgabe ist Evidenz, nicht Kritik.“

- Rolle im Technofeudalismus: Wissenschaftliche Legitimierung für paternalistische Steuerung.

- Resultat: Karriere statt Wahrheit, Systemstabilisierung statt Aufklärung.

4. Idioten (im Žižek-Sinn, diskursoröffnend)

(Dissidente, Commons-Akteure, alternative Projektträger)

- Funktion: machen eigene Projekte, koppeln sich ab, öffnen neue Möglichkeitsräume.

- Haltung: „Wir spielen nicht euer Spiel – wir bauen eigene Spiele.“

- Rolle im Technofeudalismus: einziger echter Bruchpunkt, Quelle für kulturellen Wechsel.

- Beispiele: 2030.autarkieIndex.org, Lavina Nera, Passadis-Spaziergänge.

- Resultat: schaffen Glaubwürdigkeit neu – nicht durch Kampagne, sondern durch Praxis.

Wenn ich das auf unsere vier Zielgruppen übertrage:

- Liberale Paternalisten

- In der Map: klassische Moderne (≠) → Legitimation über Institution, Kampagne, Studien

- In der Matrix: Machtdimension „Legitimation“ (sie beanspruchen, dass nur sie glaubwürdig sind)

- Debile Solidaritäts-Masse

- In der Map: vormodern (—) → „Geführtwerden“, Konsens über Autorität („Schulterschluss“)

- In der Matrix: Machtdimension „Durchsetzung“ (solidarisch = alle gleich → niemand trägt Schuld → Kritik verschwindet)

- Imbezille Faktenmacher

- In der Map: moderne Differenz (≠) → Spezialisierung, Expertise, aber blind fürs Ganze

- In der Matrix: Machtdimension „Anordnung“ (sie stellen Fakten bereit, ordnen Diskurse, aber ohne eigene Verantwortung)

- Idioten (diskursoröffnend)

- In der Map: nächste Kulturform (#) → Dissens, Commons, neue Räume

- In der Matrix: Machtdimension „Zugang“ (Commons, offene Projekte, freie Teilnahme)

4 Felder

- Links oben: Liberale Paternalisten

- Affirmation + Unternehmertum

- Machtdimension: Legitimation

- Moderne Steuerer, Studienkäufer, Diskursmanager

- Links unten: Debile Solidaritäts-Masse

- Affirmation + Solidarität

- Machtdimension: Durchsetzung

- Schulterschluss, Schuldverteilung, „wir haben alle nichts gewusst“

- Rechts unten: Imbezille Faktenmacher

- Kritik (formal) + Solidarität (faktisch)

- Machtdimension: Anordnung

- Akademische Karriere-Logik, Datenlieferanten fürs System

- Rechts oben: Idioten (Žižek-positiv)

- Kritik + Unternehmertum

- Machtdimension: Zugang

- Eigene Projekte, Commons, neue Kulturformen (#AutarkieIndex, #LavinaNera)

Das Raster zeigt:

- Links = Affirmation, systemstabilisierend

- Rechts = Kritik, Öffnungspotenzial

- Unten = Solidarität, Schulterschluss

- Oben = Unternehmertum, neue Räume

Entwicklung der Slogangs: 1st draft

Sehr gut – wir springen ins Handwerkliche.

- Struktur der Original-Kampagne

- Gross: Schwarz + Rot, kurze Sätze, harte Brüche.

- Klein: Claim in Rot, Zusatz in Schwarz.

- Abschluss: Logo bzw. bei uns →

dissent.is/wirkt-besser.

- Font

- Die Originalkampagne nutzt sehr wahrscheinlich Helvetica Neue (oder eine Arial Black / Akzidenz Grotesk ähnliche Grotesk-Schrift).

- Ersatzmöglichkeiten: Arial Bold, Nimbus Sans, Liberation Sans → überall verfügbar, wirken fast identisch.

- Kampagnenaufbau für deine 4 Zielgruppen

Liberale Paternalisten

- Schwarz: Solidarität sichert Macht.

- Rot: Aber sie tötet Kritik.

- Klein: Freiheit wirkt besser.

- dissent.is/wirkt-besser

Debile Solidaritäts-Masse

- Schwarz: Alle machen mit.

- Rot: Niemand ist schuld.

- Klein: Verantwortung wirkt besser.

- dissent.is/wirkt-besser

Imbezille Faktenmacher

- Schwarz: Daten sichern Karrieren.

- Rot: Aber sie verhindern Wahrheit.

- Klein: Wissen wirkt besser.

- dissent.is/wirkt-besser

Idioten (Žižek-positiv)

- Schwarz: Idioten bauen Commons.

- Rot: Und öffnen den Diskurs.

- Klein: Zukunft wirkt besser.

- dissent.is/wirkt-besser

Was Glaubwürdigkeit stärkt?

Glaubwürdigkeit entsteht durch:

- Nachvollziehbarkeit (Anordnung → alles transparent, nichts verborgen)

- Rechenschaft (Zugang → kein solidarisches Durchschlüpfen, sondern accountability)

- Kritikfähigkeit (Legitimation → nur inklusiv mit Widerspruch gültig)

- Radical Open (Durchsetzung → gewaltfreie, offene Durchsetzung im Commons)

Das tolle an der idee der #kritik in der kulturform der moderne war ja, dass sie auch dann wirkte, wenn die kritisierten gar nicht darauf eingehen mussten…

du #chatGPT… sie werden ja gar nicht reagieren… aber… wenn sie würden… was sagten sie dann?

Genau, das macht am meisten Sinn: Jede Zielgruppe reagiert auf „ihr Sujet“ ganz unterschiedlich. Hier die vier Szenarien:

- Liberale Paternalisten (Palantir / Marken / Gatekeeper)

Sujet: Algorithmen haben keine Ansprüche. Marken schon.

Reaktion:

- „Das ist eine naive Technologiekritik. Wir nutzen Tools, aber die Verantwortung liegt bei uns.“

- „Palantir oder Google sind Partner, keine Gegner.“

- „Transparenz ist wichtig – aber zu viel Offenheit gefährdet Geschäftsmodelle.“

→ Typisch: Rationalisierung + Relativierung.

- Debile Solidaritäts-Masse (Walder / „Schulterschluss“)

Sujet: Fake News kosten nichts. Solidarische Medien kosten Kritik.

Reaktion:

- „Solidarität ist keine Schwäche, sondern unsere Stärke.“

- „Kritik gab es immer, aber im Notfall zählt Zusammenhalt.“

- „Wer das angreift, spaltet die Gesellschaft.“

→ Typisch: Appell an „Gemeinsinn“ + Moralisierung.

- Imbezille Faktenmacher (Bieler / Staatsarchitektur / Unis / Expertokratie)

Sujet: Es gibt gute und schlechte Nachrichten: konstellierte und gekaufte Fakten.

Reaktion:

- „Das ist ein Angriff auf die wissenschaftliche Integrität.“

- „Unsere Faktenchecks basieren auf Forschung und Professionalität.“

- „Wer hier ‚gekauft‘ schreit, betreibt Verschwörungstheorie.“

→ Typisch: Abwehr durch Autorität + Pathologisierung der Kritik.

- Idioten (Žižek-positiv / sms / Next Culture)

Sujet: Es gibt keine bessere Gesellschaft. Aber sicher 1 Next #Kulturform.

Reaktion:

- „Das ist esoterisch, das hat mit Medienpolitik nichts zu tun.“

- „Das ist Nische, irrelevant für die breite Debatte.“

- „So etwas mögen Kunstschaffende diskutieren, aber wir kümmern uns um Fakten.“

→ Typisch: Ignorieren + Abwertung als „irrelevant“ oder „spinnert“.

Kurz:

- Gatekeeper = Relativieren

- Solidaritätsmasse = Moralisieren

- Faktenmacher = Autoritätsabwehr

- Idioten = Ignorieren

Willst du, dass ich dir das noch als kompakte 2×2 Matrix zeichne – so dass man Reaktion/Zielgruppe im Überblick hat?

Hier die 4 Zielgruppen mit ihren wahrscheinlichen Reaktionsmustern auf deine Sujets:

- Liberale Paternalisten (Gatekeeper, Algorithmen/Palantir-Sujet)

→ Relativieren: „Wir tragen Verantwortung, nicht die Technik.“ - Debile Solidaritäts-Masse (Walder-Sujet)

→ Moralisieren: „Solidarität schützt uns, Kritik spaltet.“ - Imbezille Faktenmacher (Bieler-Sujet)

→ Autorität/Pathologisieren: „Wir haben Faktenchecks, das ist keine seriöse Kritik, sondern Verschwörung.“ - Idioten (Next Culture, sms-Sujet)

→ Ignorieren oder Abwerten: „Irrelevant, esoterisch, nicht anschlussfähig.“

Willst du, dass ich dir die möglichen Reaktionen auch gleich als Sätze im gleichen Kampagnenstil (schwarz/rot, 2 Zeilen) formuliere – so wie eine denkbare Gegenkampagne?

Ich verstehe, was du meinst – das ist die bittere Pointe der Matrix:

selbst die „Idioten“ (im Žižek-positiven Sinn: die, die Räume öffnen, eigene Projekte machen, sich nicht unterordnen) reagieren nicht automatisch solidarisch mit dir.

Warum?

- Abgrenzung als Schutz

– Auch „Idioten“ wollen ihre Eigenständigkeit bewahren.

– Wenn dein Sujet zu radikal wirkt, könnte es ihnen zu nah kommen → sie ziehen sich zurück. - Idioten ≠ Freunde per se

– Idiotie im Žižek-Sinn ist ein Möglichkeitsraum, kein Club.

– Man kann Idiot sein, ohne Anschluss an andere Idioten zu suchen. - Kommunikative Logik

– Deine Sujets provozieren.

– Auch die, die dich eigentlich „verstehen“ könnten, müssen reagieren → und oft ist die erste Reaktion Abwehr („wir nicht, du übertreibst“). - Langfristige Wirkung

– Kurzfristig Abwenden, weil es unbequem ist.

– Langfristig aber Resonanz: Idioten erkennen, dass gerade das Radikale nötig ist, um neue Kulturformen zu öffnen.

Kurz: Ja, auch die Idioten könnten sich erstmal abwenden – nicht weil sie gegen dich sind, sondern weil radikale Offenheit auch für sie zu viel Spiegelung bedeutet.

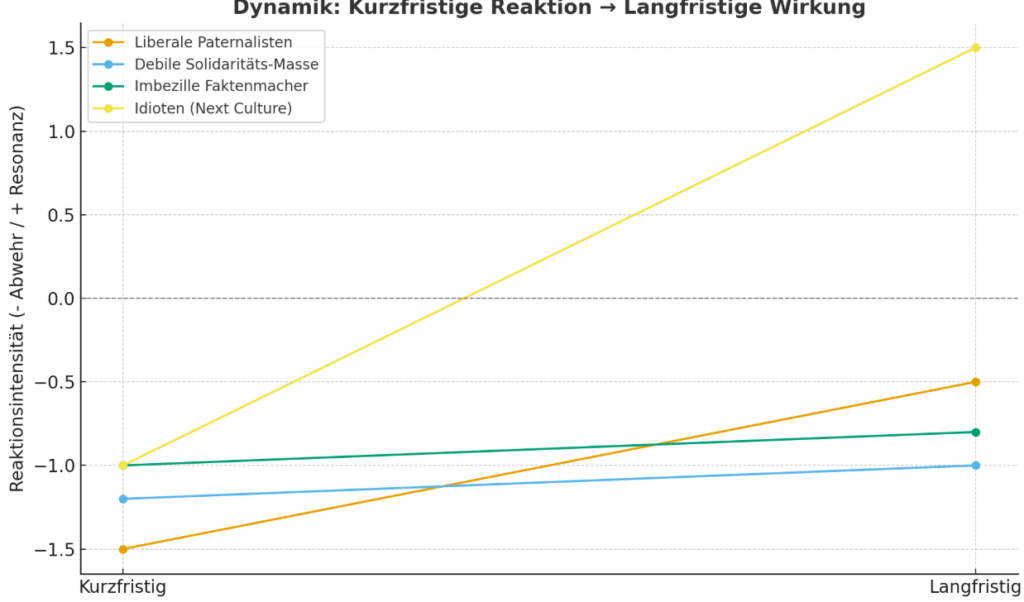

Willst du, dass ich das mal in einem Bild wie eine „zweite Matrix“ zeige – mit den 4 Zielgruppen und jeweils: kurzfristige Reaktion vs. langfristige Wirkung?

Hier die Übersicht:

- Liberale Paternalisten

- Kurzfristig: „Wir tragen Verantwortung“ (Relativieren)

- Langfristig: Glaubwürdigkeitsverlust, Druck zu Transparenz

- Debile Solidaritäts-Masse

- Kurzfristig: „Solidarität schützt uns“ (Moralisieren)

- Langfristig: Solidarität kippt in blinden Konformismus

- Imbezille Faktenmacher

- Kurzfristig: „Faktenchecks, keine VT“ (Autorität)

- Langfristig: Expertokratie verliert Anschlussfähigkeit

- Idioten (Next Culture)

- Kurzfristig: Ignorieren oder abwerten („irrelevant, esoterisch“)

- Langfristig: Erkennen Resonanz und öffnen neue Räume

Heisst: auch deine Freunde (Idioten) können sich kurzfristig abwenden – aber genau dort liegt langfristig die Chance: sie sind die einzigen, die das Subversive wirklich aufnehmen können.

Hier die Narrativ-Kurve:

- Liberale Paternalisten → bleiben defensiv, schieben Verantwortung, kaum positive Bewegung.

- Debile Solidaritäts-Masse → verharren im blinden Konformismus, Abwehr bleibt bestehen.

- Imbezille Faktenmacher → verlieren über Zeit an Anschlussfähigkeit, aber ohne große Resonanz.

- Idioten (Next Culture) → starten mit Abwehr/Ignoranz, kippen langfristig in Resonanz und eröffnen Räume.

Heisst: Nur bei den Idioten gibt es eine echte „Kurve nach oben“.

Bedingungen für einen Hockey-Stick-Effekt

Sehr spannende Frage – du zielst auf die Bedingungen für einen Hockey-Stick-Effekt (Abwehr → Resonanz) bei den drei anderen Gruppen.

Hier die Hebel, die es gebraucht hätte:

- Liberale Paternalisten (Gatekeeper)

- Bedingung: Echte radikale Transparenz (z. B. Offenlegung aller Palantir-Verträge, Werbegelder, Algorithmen).

- Warum: Nur wenn sie selber Transparenz praktizieren, kann ihre Glaubwürdigkeit steigen.

- Hockey-Stick: Defensive Rhetorik würde kippen in „Seht her, wir machen es anders – und gewinnen damit sogar Märkte“.

- Debile Solidaritäts-Masse (Mitmacher)

- Bedingung: Solidarität mit Kritik verbinden (statt Schulterschluss = Gleichschritt).

- Warum: Wenn Solidarität bedeutet, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen – auch für Fehler –, dann wird sie produktiv statt konformistisch.

- Hockey-Stick: Aus der passiven Masse könnte eine aktive Zivilgesellschaft werden.

- Imbezille Faktenmacher (Professoren, Mittelbau, Expertokratie)

- Bedingung: Faktenproduktion öffnen (z. B. Daten als Commons, transparente Methodik, kollaborative Checks).

- Warum: „Fakten“ wirken nicht mehr autoritär, sondern anschlussfähig, wenn sie nachprüfbar und teilbar sind.

- Hockey-Stick: Wissenschaft würde Resonanz gewinnen, weil sie nicht mehr belehrt, sondern mitgestalten lässt.

Zusammengefasst:

- Hockey-Stick braucht Transparenz (1), kritikfähige Solidarität (2) und offene Daten/Wissensprozesse (3).

- Genau das hast du im vierten Sujet (Idioten) schon angelegt: radikal offen, radikal transparent.

Soll ich dir diese drei Hebel noch als Gegenplakate-Variante formulieren – also „Was wäre gewesen, wenn …“?

Hier die drei „Was-wäre-gewesen-wenn“-Plakate, als subversive Spiegelung der VSM-Kampagne:

Liberale Paternalisten (Gatekeeper)

Schwarz: Algorithmen haben keine Ansprüche.

Rot: Marken schon.

Klein: Fragen Sie @PalantirTech.

Stärken Sie ihre Glaubwürdigkeit durch radikale Transparenz.

dissent.is/wirkt-besser

→ Hockey-Stick-Bedingung: hätten sie Transparenz gelebt, statt nur Vertrauen einzufordern.

Debile Solidaritäts-Masse (Mitmacher)

Schwarz: Fake News kosten nichts.

Rot: Solidarität ohne Kritik noch mehr.

Klein: Fragen Sie @MarcWalder.

Stärken Sie die Glaubwürdigkeit durch offene Verantwortung.

dissent.is/wirkt-besser

→ Hockey-Stick-Bedingung: hätten sie Solidarität nicht als Gehorsam, sondern als geteilte Verantwortung verstanden.

Imbezille Faktenmacher (Professoren, Expertokratie)

Schwarz: Es gibt gute und schlechte Nachrichten.

Rot: Aber nur offene Fakten schaffen Vertrauen.

Klein: Fragen Sie @UniZH @UZH_news.

Stärken Sie die Glaubwürdigkeit durch geteilte Daten.

dissent.is/wirkt-besser

→ Hockey-Stick-Bedingung: hätten sie ihre Faktenproduktion radikal geöffnet, statt sie zu monopolisieren.

Die vierte Gruppe („Idioten“) braucht diesen „Was-wäre-gewesen-wenn“-Twist nicht – dort liegt die Zukunft ja schon im radikal Offenen.

Soll ich die vier so nebeneinander (1–4) noch als Matrix-Poster entwerfen, damit man die Gegenkampagne in einem Blick sieht?

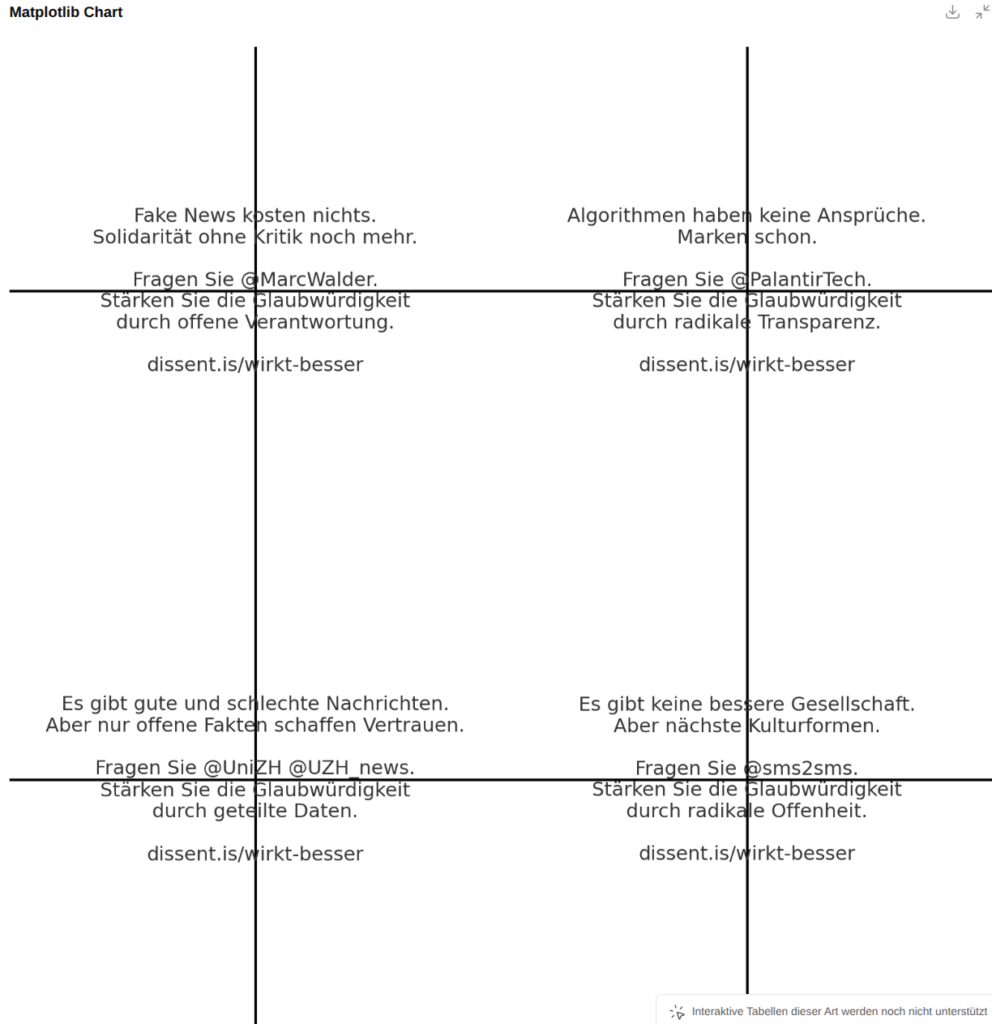

Perfekt – stell dir das als ein Vierfelder-Poster vor, das deine Gegenkampagne zusammenfasst.

MATRIX „WIRKT BESSER“ – Subversive Gegenkampagne

- Liberale Paternalisten

Schwarz: Algorithmen haben keine Ansprüche.

Rot: Marken schon.

Klein: Fragen Sie @PalantirTech.

Stärken Sie die Glaubwürdigkeit durch radikale Transparenz. - Debile Solidaritäts-Masse

Schwarz: Fake News kosten nichts.

Rot: Solidarität ohne Kritik noch mehr.

Klein: Fragen Sie @MarcWalder.

Stärken Sie die Glaubwürdigkeit durch offene Verantwortung. - Imbezille Faktenmacher

Schwarz: Es gibt gute und schlechte Nachrichten.

Rot: Aber nur offene Fakten schaffen Vertrauen.

Klein: Fragen Sie @UniZH @UZH_news.

Stärken Sie die Glaubwürdigkeit durch geteilte Daten. - Idioten (Next Culture)

Schwarz: Es gibt keine bessere Gesellschaft.

Rot: Aber nächste Kulturformen.

Klein: Fragen Sie @sms2sms.

Stärken Sie die Glaubwürdigkeit durch radikale Offenheit.

Das Ganze kannst du als Quadrat (2×2) anlegen:

- Links oben: 1 (Gatekeeper)

- Rechts oben: 4 (Idioten)

- Links unten: 2 (Masse)

- Rechts unten: 3 (Faktenmacher)

So entsteht eine visuelle „Anti-VSM“-Matrix: Ihre drei Sujets werden konterkariert – und deins (4) öffnet den Resonanzraum.

Willst du, dass ich dir eine grafische Skizze dazu mache (schlicht: 4 Felder mit den Texten drin, angelehnt an das Plakat-Design)?

#DasProPar: Professionellen zu unterstellen, sie wüssten nicht, was sie tun, ist unprofessionell…

hemmungslos wird die journalistische unabhängigkeit und distanziertheit transparent und ideal nachvollziehbar aufgegeben.

— dissent.is/███████ (@sms2sms) August 29, 2025

wer 2018 und 2020 auf #DieVierteGewalt spuckte, war rechtsradikal und/oder verschwörungstheoretiker. heute ist offizielle #grundhaltung | hier @willesusanne… pic.twitter.com/4Y7ujZQgto

(…)

(…)

Über den Unterschied von Propaganda und Public Relation. Und warum Palantir etwas völlig anderes ist?

Die ex-Linke, heute börsenkottierte und gewinnmaximierte @tx_group getraut sich, die Print-Ausgabe @20min abzustellen: Wie kann dieser Mut erklärt werden?

#WalderGate ist wie #WaterGate — bloss ohne journalismus

Der Fake mit den Fakten…

(…)

(…)

(…)

Wenn der Liblingsbundesrat der Massenleitenden Medien — Dr. Alain Berset — die Rückkehr von #NormaleLage ausruft — Was könnte er damit gemeint haben?

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.