Kultur ist das, was dir als Normal erscheint und du genau darum nicht siehst. qui bono? | Spoiler: Naiv tun, ist keine Option…

Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

zum 104. geburtstag von @StanislavLem: “also sprach golem”.

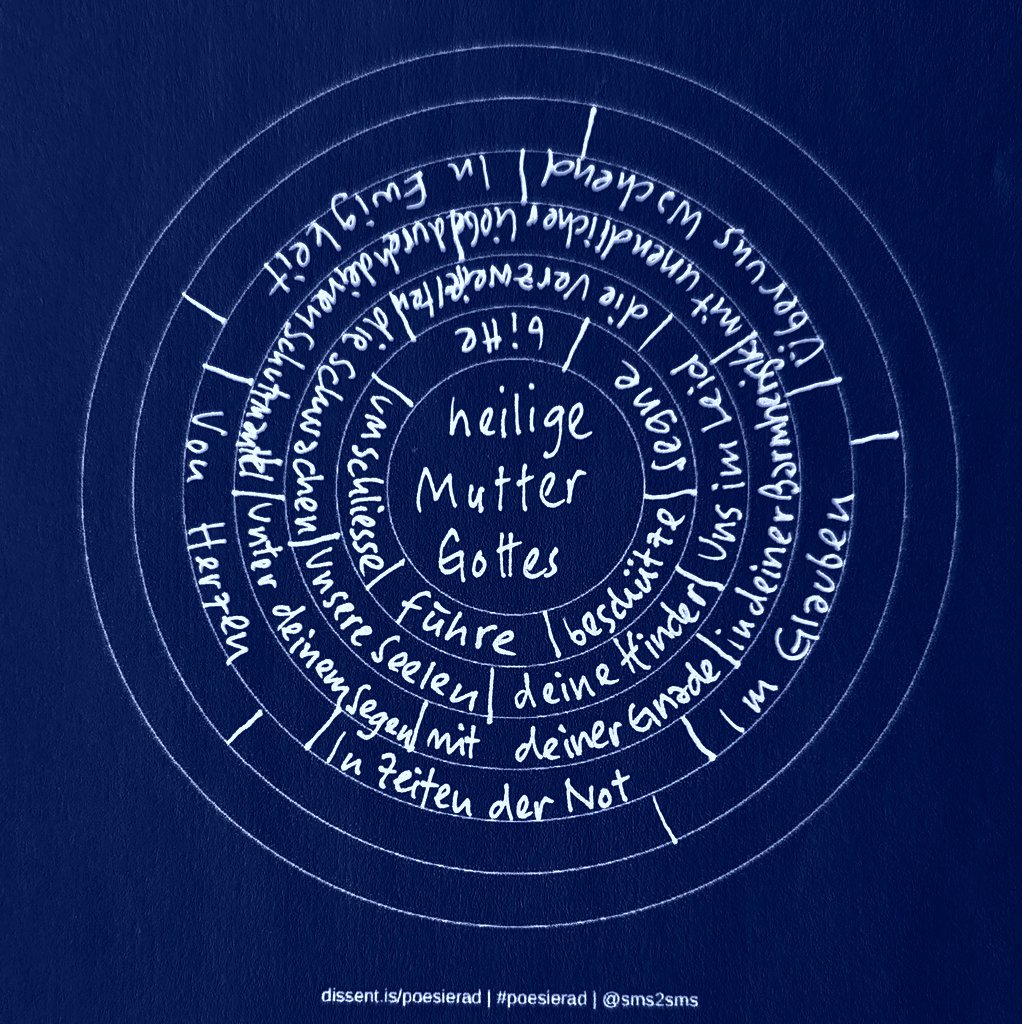

— dissent.is/███████ (@sms2sms) September 12, 2025

er notierte 1976, wofür sich @NiklasLuhmann und @ImTunnel zur ausformulierung in soziologischer systemtheorie akademisch durchfüttern liessen: #TheLuhmannMap (so?) pic.twitter.com/u0ER7e2iGl

Anlass zu diesem Eintrag:

Summary

(…)

Wozu Kultur?

Wozu Kultur?

Prof. Dr. Dirk Backer hat die Frage 2001 im Kulturverlag Kadmos (Berlin) beantwortet.

Und was sagte er?

Wenn ich mich richtig erinnere, sagte er, dass Kultur das Gedächtnis, das Kontrollinstrument und die Selbstbeobachtung von Gesellschaft sei…

Hat nicht 1997 Niklas Luhmann den Begriff von Gesellschaft abgeräumt und entsorgt?

Klar. Gesellschaft wurde in dessen Systemtheorie zu einem Synonym von #Weltgesellschaft, was ein Synonym für “Das Soziale” ist, was ein Synonym für eine von 4 für Menschen relevante Realisationen eines poetisches Systems beschreibt, welches durch Kommunikation konstituiert, reproduziert und in struktureller Koppelung mit seiner Umwelt erhalten.

Okay… Ähm… Tönt Abstrakt. Wozu diese Umständlichkeit?

Weil wir ohne Axiome sofort wieder in Alltagsbilder zurückfallen: “das Soziale” ist dann irgendetwas zwischen Menschen, “die Gesellschaft” wird zu einem Container von Menschen und “die Kultur” ist irgendwas Schmuckes, Schönes, Folklores, Zeitgenössisches. (lacht)

Die Axiome von Niklas Luhmann, wie du diese in #TheLuhmannMap noch einmal neu zusammengestellt hast, verhindern diese Denkfallen?

Ja. Der Verwaltungsbeamte und Jurist Luhmann musste als plötzlich Professor für Soziologie gewordener die Begrifflichkeiten klären. Er wählte den damals hippen, stark von den “harten Wissenschaften” der Biologie geprägte Begriff des Systems:

- Das Soziale wird absolut präzis — digital! — gefasst: Ein bisschen Sozial geht nicht. Entweder/Oder.

– Gesellschaft ist jetzt nicht mehr ein Ding, ein Container, eine Summe von Menschen, sondern ein System was von Kommunikation bestimmt und begrenzt ist. - Das Soziale wird damit aber als kontingent sichtbar.

– Kontingent heisst: es könnte auch anders sein.

– Was selbstverständlich wirkt, ist nur eine Möglichkeit unter anderen. Die Machtfragen werden für den Soziologen — und uns als Sozialarbeiter — Dreh- & Angelpunkt des Sozialen. - Das Soziale wird unterscheidbar von seiner Umwelt.

– Psyche, Biologie und Technik bleiben Umwelt, auch wenn sie in struktureller Koppelung mit dem Sozialen stehen. - Die spezifische Art und Weise der Ausgestaltung des Sozialen nennen wir nun also “Kultur”.

Wozu Kultur?

Nicht zu schnell, bitte.

Also noch einmal: Was meinst du, wenn du Kultur sagst?

Kultur ist all das, was mir als normal erscheint…

Woran erkenne ich diese Normalität?

Das ist der Clou: Eben gerade gar nicht.

Was? — Ich bin blind für das, was mir selbst als Normal erscheint?

Ja. Klar. Erst wenn etwas passiert, was nicht normal ist, merkst du es – und es macht dich nervös bis aggressiv…

Ausser im Urlaub…

Genau. In Istanbul freust du dich über das ungewohnte Essen. Aber wenn zuhause dein türkischer Nachbar kocht, nerven dich die vielen Zwiebeln… (lacht)

Ich verstehe: Kultur ist das, woran ich mich gewöhnt habe.

Nein! Gewöhnung ist individuell. Kultur ist etwas völlig anderes. Kultur ist etwas, wovon du teil bist und doch nicht kontrollieren kannst… Kultur gehört nicht dir und nicht einmal wirklich deiner Community… Kultur gehört nicht einer Gruppe von Menschen…

Also wem gehört Kultur dann?

Kultur ist wie ein unsichtbarer Boden, der dich trägt. Du merkst ihn nicht, solange er hält. Erst wenn er wegsackt, erkennst du ihn.

Und wie bleibt dieser Boden stabil?

Indem Institutionen aufgebaut, die diese Normalitäten schützen: Schulen, Vereine, Chöre, Parlamente, Clubs, Medien.

Und wenn diese Institutionen zerfallen?

Dann tritt Kultur hervor. Erst im Bruch, im Wegfall, wird sichtbar, was dich getragen hat.

Und was nennst du Kulturform?

Eine Kulturform ist ein Muster, nach dem Normalitäten organisiert werden. Sie bestimmt, was selbstverständlich gilt – und was gar nicht gedacht werden kann. Das ist der Aspekt, den Baecker „Kontrolle“ genannt hat…

Und die anderen beiden Aspekte?

So erinnere ich mich an Dirk Baecker:

– Gedächtnis: Kultur speichert, was schon einmal selbstverständlich war, auch wenn es gerade nicht mehr gelebt wird.

– Kontrolle: Kultur markiert, was gilt – und was nicht gedacht werden darf.

– Selbstbeobachtung: Kultur spiegelt sich selbst, indem sie sichtbar macht, wie Normalitäten entstehen und vergehen.

Kannst du das an konkreten Beispielen zeigen?

– Gedächtnis: Sprache hält alte Wörter fest, die heute kaum mehr verwendet werden, aber noch verstanden werden.

– Kontrolle: Rituale wie Begrüssungen oder Vereinsregeln markieren, was dazugehört – und was draussen bleibt.

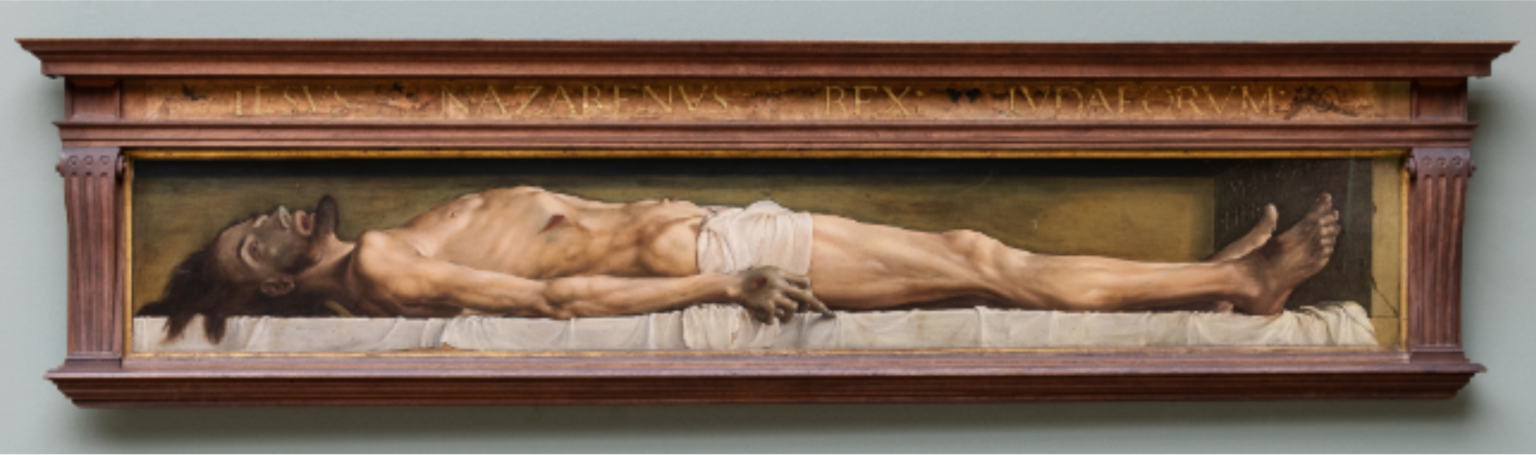

– Selbstbeobachtung: Kunstwerke, Satire oder Literatur zeigen uns, dass wir Normalitäten auch anders sehen könnten.

Noch einmal: Was ist der Unterschied zwischen Gewohnheiten, Kultur und Kulturform?

– Gewohnheiten sind individuell. Du gewöhnst dir an, morgens Kaffee zu trinken oder abends noch Mails zu checken.

– Kultur ist geteilt. Sie umfasst das, was in einer Community als selbstverständlich gilt – auch wenn du persönlich gar nicht mitmachst.

– Kulturform ist die tiefere Ordnung, die bestimmt, welche Selbstverständlichkeiten überhaupt möglich sind – sie legt fest, was gedacht, gesagt oder getan werden kann, und was gar nicht in den Horizont kommt.

Und dein Luhmann konstelliert jetzt Kulturformen?

Ja. Luhmann selbst hat den Begriff „Kulturform“ nicht systematisch entwickelt, aber seine Theorie erlaubt es, Kulturformen als unterschiedliche Ordnungen des Sozialen zu fassen. Und weit besser als die sogenannten “Funktionalen Differenzierungen”. Dirk Baecker arbeitet eine gewisse Zeit intensiv an der Idee. Etwa mit seinen “Studien zur Nächsten Gesellschaft”. Wie auch immer: Jede Kulturform definiert, was selbstverständlich gilt – und was gar nicht gedacht werden kann.

In der #TheLuhmannMap könnte das dann so aussehen:

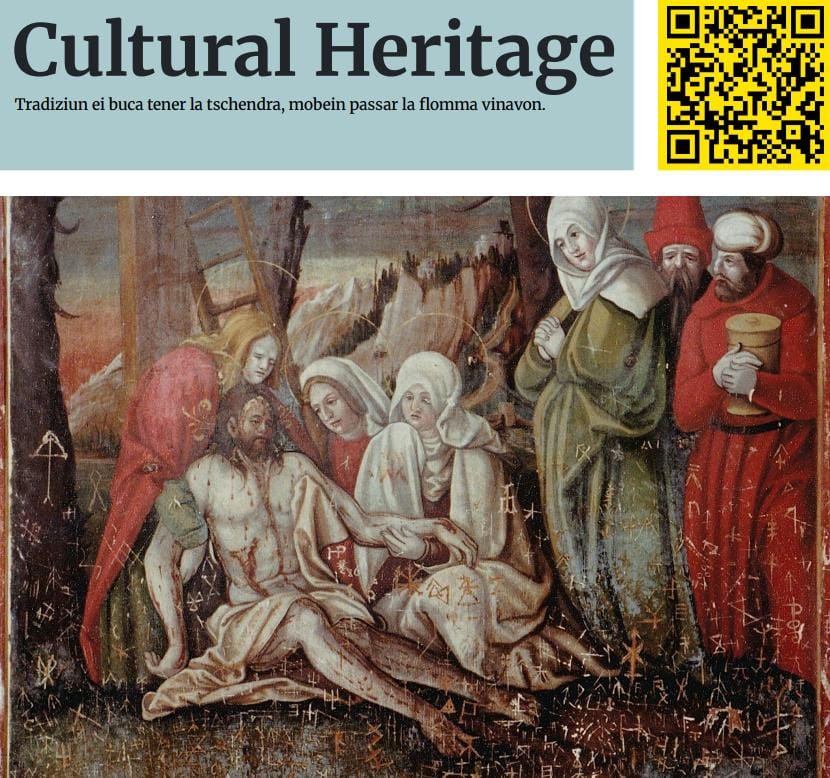

– Die alte Form: — (Tradition, Götter, Ordnung)

– Die klassische Form: + (Antike, Harmonie, Autorität)

– Die moderne Form: ≠ (Moderne, Individualität, Differenz)

– Die nächste Form: # (Next Society, Commons, Netzwerke)

Aber das gleich eher einem Spiel… (lacht)

Wo sind wir jetzt?

Keine Ahnung. Was ist Kultur? Was ist eine Kulturform? Wozu Kultur?

(…)

(…)

Wozu wozu? Und nicht vielmehr warum? — Darum:

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Grundformen Sozialer Probleme

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

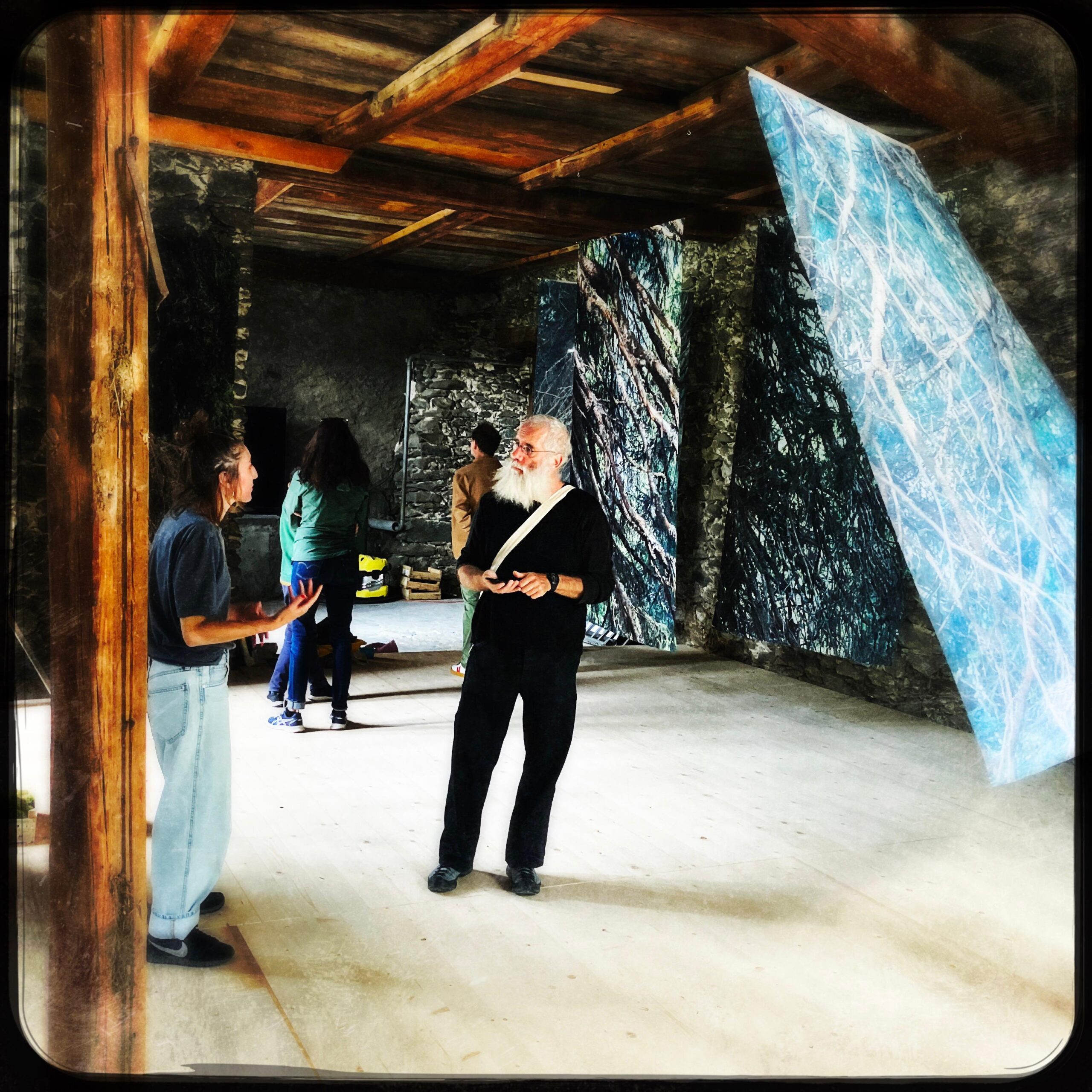

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.