Change the form – sharp and beautiful

Form wechseln – scharf und schön

形を変える――鋭く、美しく

erinnern — gedenken — erneuern

nach norden! nach norden!

— dissent.is/███████ (@sms2sms) August 13, 2025

- die kulturform der moderne#LavinaNera in, dus, treis

- nach süden. oder genauer: #ultramontan 🍄🤖🖐https://t.co/6zr2fmt9oE (so?) https://t.co/9NUjRpzBYt pic.twitter.com/J69jDGEoKD

Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Europäische Tage des Denkmals | 13./14. September 2025 | Erstmals adaptieren wir unsere Axiome im Kontext von #CulturalHeritage

Anlass zu diesem Eintrag:

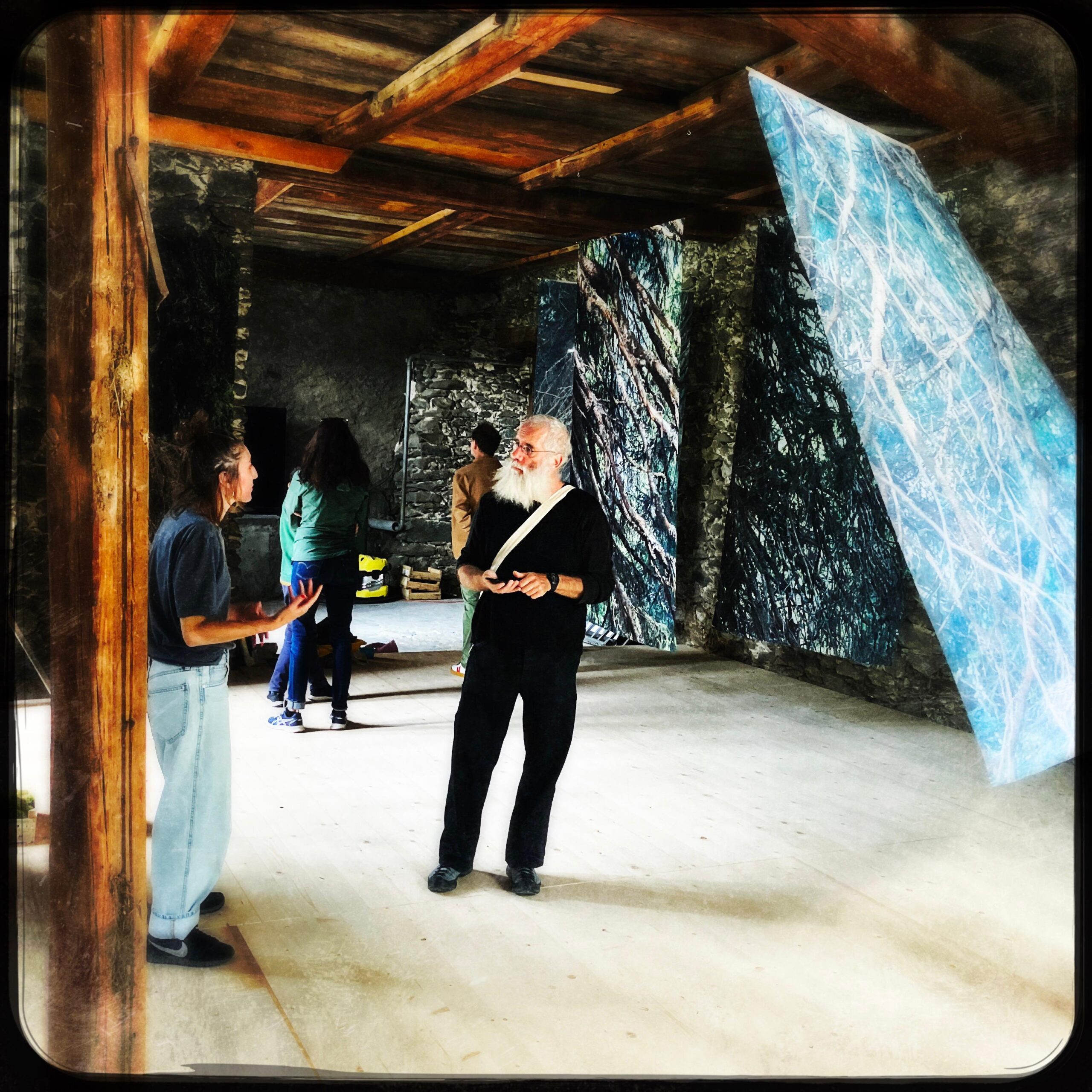

Die Arbeit an #SognValentin ermöglicht, unsere bald 30-jährige sozialarbeiterische Arbeitstradition in einem anderen — uns bisher völlig fremden — Kontext zur Darstellung zu bringen.

Summary

(…)

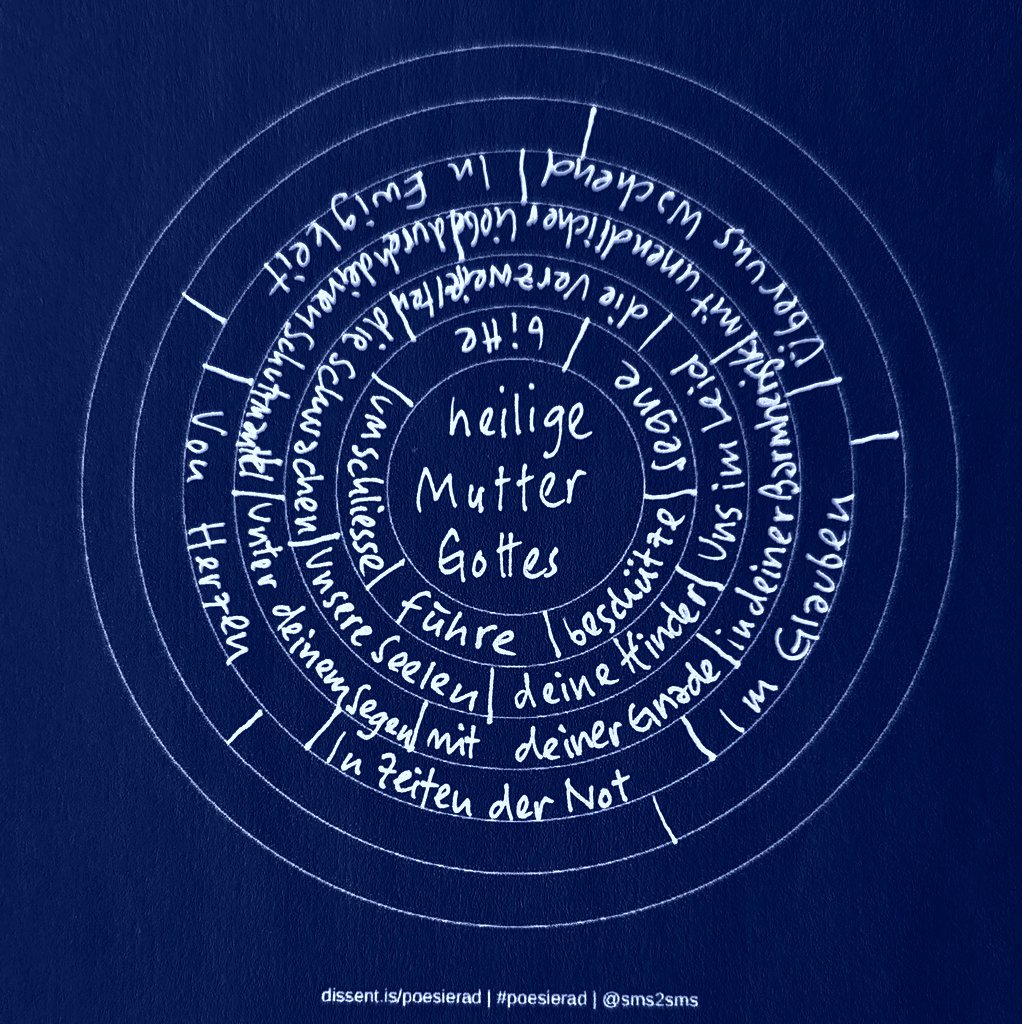

Unsere Axiome in 1 Schaubild

Wer klar starten will → braucht Axiome.

Wer widerspruchsfrei arbeiten will → braucht Axiome.

Wer gemeinsame Basis definieren will → braucht Axiome.

Wer Regelwerke ableiten will → braucht Axiome.

Wer Denkgrenzen erkennen will → braucht Axiome.

Das ist eine Konsequenz, welcher aus den Hinweisen von Radikalem Konstruktivismus, welcher nichts weniger als die “Kulturform der Moderne” für beendet gezeigt und abgeschlossen hat.

WELCHE AXIOME SETZT SOZIALE ARBEIT FÜR IHRE ARBEIT AM SOZIALEN?(…)

WAS IST KULTUR?Kultur ist all das, was Menschen als normal, als gültig empfinden, als für wahr nehmen. Sie bestimmt, was selbstverständlich ist, welche Ordnungen als richtig erscheinen und was überhaupt als denkbar oder undenkbar möglich wird.

- Kultur ist keine Sammlung von Artefakten oder Traditionen, sondern eine lebendige Normalität.

- Sie verändert sich ständig, aber aus eigenen inneren Dynamiken – nicht durch äussere (Markt)nachfrage.

(@sms2sms | Stand, 5. Juli 2025 | verwendet in: /kultur, /kulturfom, /kulturekel, …, /glossar)

WAS IST EINE KULTURFORM?Eine Kulturform ist die spezifische Art und Weise, wie die Gesellschaft der Gesellschaft ihre Normalität gestaltet, stabilisiert und weitergibt.

- Jede Kulturform hat eigene Ordnungsprinzipien, Institutionen und Kommunikationsweisen.

- Kulturformen entstehen nie isoliert, sondern immer in Abgrenzung zu anderen – indem sie Elemente übernimmt, transformiert, überformt oder gezielt verdrängt.

- Die Rätier (—), der Alpin-Barock (+) und die Moderne (≠) sind Beispiele für Kulturformen, welche die Surselva geprägt haben.

- Tourismus ist keine Kulturform – wohl aber ein Symptom des Übergangs.

- Unsere Soziale Arbeit — verstanden als eine Arbeit am Sozialen — sucht, findet und erfindet Elemente einer nächsten Kulturform am Beispiel der Surselva. Wir nennen diese nächste Kulturform #Commoroque.

Wertequadrat:

- Kernwert: Kulturform (stabilisierte Selektionslogik innerhalb sozialer Kommunikation)

- Übertreibung: Dogmatisierung (kulturelle Erstarrung)

- Gegenwert: Pluralität (offene Sinnangebote, Wandelbarkeit)

- Übertreibung des Gegenwerts: Beliebigkeit (Zerfall gemeinsamer Referenzen)

(@sms2sms | Stand, 5. Juli 2025 | verwendet in: /kultur, /kulturfom, /kulturekel /glossar)

PROBLEM & CHANCE des Begriffs #CulturalHeritage?

Zunächst die Chance: Cultural Heritage ist ein englischer Begriff. Das gibt eine erste Distanzierung. Es erzwingt “Übersetzungsarbeit”. Das ist zunächst eine Ermöglichung. (so?)

In vielen fachlichen Kontexten kann der Begriff akademisch engagiert irritationslos angewendet werden:

- Kulturwissenschaften / Cultural Studies

- Fokus: Bedeutungen, Narrative, Symbolsysteme, Alltagskultur

- Thema: kulturelles Gedächtnis, Identität, Populärkultur

- Anthropologie / Ethnologie

- Fokus: Immaterielles Erbe, Rituale, Traditionen, orale Kulturen

- Thema: indigene Wissenssysteme, kulturelle Praktiken

- Archäologie

- Fokus: Materielles Erbe (Bauten, Artefakte, Fundorte)

- Thema: Schutz und Interpretation archäologischer Stätten

- Geschichtswissenschaft

- Fokus: Historisierung und Konservierung von Kulturgütern

- Thema: Erinnerungspolitiken, Geschichtskonstruktion

- Denkmalpflege / Heritage Conservation

- Fokus: Schutz, Restaurierung, Verwaltung von Kulturerbe

- Thema: Bauten, Ensembles, Kulturlandschaften

- Museologie / Museum Studies

- Fokus: Ausstellung, Vermittlung, kuratorische Praxis

- Thema: Sammlungspolitik, Dekolonisierung, Zugänglichkeit

- Rechtswissenschaft / Internationales Recht

- Fokus: Schutzabkommen (z. B. UNESCO-Konventionen)

- Thema: Eigentum, Restitution, kulturelle Rechte

- Tourismuswissenschaft / Heritage Tourism

- Fokus: Vermarktung, Besuchererlebnis, Nachhaltigkeit

- Thema: Kulturtourismus, Authentizität, Inszenierung

- Stadt- und Regionalplanung / Architektur

- Fokus: Integration von Kulturerbe in Entwicklungsprozesse

- Thema: Nachnutzung, Baukultur, lebendige Geschichte

- Digitale Geisteswissenschaften / Digital Humanities

- Fokus: Digitalisierung, Archivierung, virtuelle Rekonstruktionen

- Thema: digitale Zugänglichkeit, interaktive Vermittlung

Für uns ist das zunächst bloss ein Indiz für das Elend der Universität. Aber das wäre ein anderes (Lieblings-)Thema ;-)

Für (deutschsprachige) Soziale Arbeit, fallen entsprechende deutsche Begriffe — “Kulturelles Erbe”, “Kulturerbe”, “Kulturgüterschutz” etc. — in die Schublade Zivilisationsbruch und können fast nur noch über die Tradition der Pflege von #KulturEkel produktiv gemacht werden… Und das wollen wir hier als Chance verstanden wissen. (so?)

Unsere regionalen Benchmarker, um Flughöhe und Schneefallgrenze zu bestimmen ;-)

- #CasaCarigiet

- origen.ch

- @Graubunden Ferien, cultura, digital… etc.

- …

- …

- …

1. Versuch 4 Kulturformen der Cadi/Surselva zu konstellieren

1. Rhätisch-keltisch (—)

Anordnung:

– Ordnung entsteht durch Ortsbindung, familiäre und spirituelle Linien.

Zugang:

– Ressourcen zirkulieren innerhalb stabiler Gemeinschaften.

Legitimation:

– Weltdeutungen sind eingebettet in Mythen und natürliche Zyklen.

Durchsetzung:

– Konfliktlösung erfolgt durch Ausgleich, Schwur oder Ahnenbindung.

2. Alpin-barock (+)

Anordnung:

– Hierarchien werden architektonisch, theologisch und liturgisch stabilisiert.

Zugang:

– Gemeingüter sind kirchlich oder zünftisch geregelt – mit Inklusion durch Zugehörigkeit.

Legitimation:

– Autorität wird durch göttliche Ordnung und barocke Pracht performativ bestätigt.

Durchsetzung:

– Sanktionen werden über kirchliche, feudale oder rituelle Mittel vermittelt.

3. Spät-moderne (≠)

Anordnung:

– Differenzierung in Funktionssysteme schafft operative Autonomien.

Zugang:

– Zugänge sind marktvermittelt oder formalrechtlich reguliert.

Legitimation:

– Legitimität entsteht durch Verfahren, Wahlen, Expertisen.

Durchsetzung:

– Gewaltmonopol, Bürokratie und technische Normen regeln Umsetzung.

4. #Commoroque (#)

Anordnung:

– Verknüpfte Commitments erzeugen situative Ordnung. Entscheidungsräume entstehen dort, wo lokale Souveränität auf geteilte Intention trifft. Kodiert in Smart Contracts. Entfaltet in Vertrauensnetzwerken.

Zugang:

– Commons entstehen durch Praxis. Wer pflegt, nutzt. Wer beiträgt, gestaltet mit. Blockchain-basierte Zugangsprotokolle ermöglichen klare, gerechte Zuteilung. Lokale Autarkie wird dokumentiert.

Legitimation:

– Resonanz legitimiert. Geltung fliesst aus Partizipation. Jede Handlung wird transparent, jede Stimme zählt im geteilten Protokoll. Entscheidungen sind nachvollziehbar.

Durchsetzung:

– Wirksamkeit entsteht durch klare Setzpunkte, offene Prozesse und gemeinsames Tragen. Automatische Abläufe, die von allen gewollt sind. Care ist codierbar. Vertrauen ist Infrastruktur.

(…)

Unsere Literaturliste:

- Hersche, Peter. Agrarische Religiosität: Landbevölkerung und traditionaler Katholizismus in der voralpinen Schweiz 1945–1960. Baden: Hier und Jetzt, 2013.

- Hersche, Peter. Gelassenheit und Lebensfreude. Was wir vom Barock lernen können. Freiburg/Basel/Wien: Herder, 2011.

- Hersche, Peter. Katholizismus – schon immer nachhaltiger? Eine historische Spurensuche. München: oekom verlag, 2023.

- Hersche, Peter. Musse und Verschwendung: Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter. 2 Bände. Freiburg/Basel/Wien: Herder, 2006.

- Schläppi, Daniel. Die Eid-Genossenschaft. In: NZZ Geschichte 9 (2017), S. 92–102.

- Schläppi, Daniel. Die Ökonomie des Gemeinwesens. Auskömmliche Haushalte als ökonomisches Fundament und sozialer Kern der Gemeinwirtschaft. In: P. Hoppe et al. (Hg.), Universum Kleinstadt. Die Stadt Zug und ihre Untertanen im Spiegel der Protokolle von Stadtrat und Gemeinde (1471–1798). Zürich, 2018, S. 61–85.

- Schläppi, Daniel. Einleitung. In: Daniel Schläppi / Malte-Christian Gruber (Hg.), Von der Allmende zur Share Economy. Gemeinbesitz und kollektive Ressourcen in historischer und rechtlicher Perspektive. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 2018, S. 9–36.

- Schläppi, Daniel. Konzeptionelle Überlegungen zu einem universellen Paradigma anhand der Commons in der frühneuzeitlichen Schweiz. Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen 24 (2019), S. 215–238.

- Schläppi, Daniel. Te Deum laudamus! Die Kirchenpflege als kräftezehrendes Gezerre mit Kirchenvolk und Klerus. In: P. Hoppe et al. (Hg.), Universum Kleinstadt. Die Stadt Zug und ihre Untertanen im Spiegel der Protokolle von Stadtrat und Gemeinde (1471–1798). Zürich, 2018, S. 277–305.

Zwischenfazit:

Hier eine Kreuzmatrix mit Schläppi (Allmende) und Hersche (Barock) – entlang deiner 4 Machtdimensionen (#TheStaubBernasconiMatrix):

| Machtdimension | Schläppi (Allmende-Tradition) | Hersche (Barock-Kultur) | Potenzial für #Commoroque |

|---|---|---|---|

| 1. ANORDNUNG (#anarchie) | Ordnung entsteht durch Streit, Verhandlung, Aushandlung in der Allmende. Keine starre Hierarchie, sondern situative Regelung. | Ordnung entsteht durch Überfülle und Inszenierung: Prozessionen, Liturgie, Feste – ein „mehr als nötig“. | Kombi: Fülle in der Anarchie – Ordnung nicht durch Regeln, sondern durch gemeinsame, reich inszenierte Praktiken. |

| 2. ZUGANG (#commons) | Ressourcen (Wald, Weiden, Wasser, Brot) werden gemeinsam verwaltet, inkl. Konfliktlösungsmechanismen. | Ressourcen sind spirituell-symbolisch eingebettet: Ernte, Brot, Wein sind heilig. | Commons bekommen einen Sinnüberschuss: nicht nur funktional, sondern sakral, kulturell, feierlich. |

| 3. LEGITIMATION (#inklusion) | Legitimität durch Transparenz im Konflikt: Alle haben Stimme, auch wenn es kracht. | Legitimität durch Teilnahme an Ritual und Fest: Inklusion über ästhetische Zugehörigkeit. | Legitimation entsteht über Streit UND Fest – Rationalität + Sinnlichkeit. |

| 4. DURCHSETZUNG (#pazifismus) | Durchsetzung ohne Gewalt, eher über soziale Kontrolle, Gespräch, Gemeindemechanismen. | Durchsetzung über ästhetische Überwältigung: Schönheit, Musik, Bilder überzeugen mehr als Gewalt. | Gewaltfreie Durchsetzung durch Überzeugungskraft + Schönheit: „Wir teilen, weil es schön ist.“ |

QUINTESSENZ:

- Schläppi bringt die strukturierende Praxis (Aushandeln, Teilen, Brot).

- Hersche bringt die sinnstiftende Ästhetik (Fülle, Fest, Überwältigung).

- Zusammen ergeben sie den Kern von #Commoroque: eine nächste Kulturform, die Allmende (Commons) mit barocker Fülle (Commoroque) verbindet.

Was wir vom Barock lernen können?

Genau – Hersches Kernfrage: „Was können wir vom Barock lernen?“

Er beantwortet sie immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln, und für dich im Kontext von #Commoroque lässt sich das so verdichten:

- VOM BAROCK LERNEN: ÜBERFLUSS STATT KNAPPHEIT

- Barock war keine Ökonomie der Sparsamkeit, sondern eine Kultur der Fülle, Verschwendung, Musse.

- Lernen: Zukunft nicht nur als Effizienzsteigerung denken, sondern als reiche, überbordende Lebensform.

- VOM BAROCK LERNEN: RELIGIÖSITÄT ALS ALLTAGSPRAXIS

- Agrarische Arbeit, Feste, Rituale – alles war durchdrungen von Religion und Sinn.

- Lernen: Commons nicht nur technisch organisieren, sondern kulturell und spirituell aufladen.

- VOM BAROCK LERNEN: ÄSTHETIK ALS POLITIK

- Bilder, Prozessionen, Musik: der Barock setzte auf ästhetische Überwältigung statt auf abstrakte Argumente.

- Lernen: Legitimation entsteht auch durch Schönheit, Inszenierung und kollektive Erlebnisse.

- VOM BAROCK LERNEN: GEMEINSCHAFT DURCH FEST

- Gesellschaft fand ihren Zusammenhalt im Gemeinsamen Feiern und Verschleudern.

- Lernen: Feiern, Teilen, Musse sind soziale Techniken, die mehr Gemeinschaft stiften als Regulierung und Kontrolle.

- VOM BAROCK LERNEN: KATHOLISCHE NACHHALTIGKEIT

- Hersche hat das Bild geprägt: Katholizismus = verschwenderisch und doch nachhaltig, weil er Kreisläufe von Sinn und Gemeinschaft pflegte.

- Lernen: Nachhaltigkeit muss nicht asketisch sein, sondern kann lustvoll, verschwenderisch und reich gelebt werden.

QUINTESSENZ:

Hersche gibt dir die Legitimation, #Commoroque nicht als Rückfall, sondern als Weiterdenken des Barock zu sehen: eine Kulturform, die Commons mit Überfluss, Alltagsritualen, Schönheit und Fest verbindet.

Was wir von Daniel Schläppi lernen können?

Von Schläppi kannst du für deine Suche nach einer nächsten Kulturform in der Surselva (Commoroque) einige Kernelemente mitnehmen. Ich breche es entlang deiner Denklinien (#TheLuhmannMap / #TheStaubBernasconiMatrix) herunter:

- ANORDNUNG (Herrschaft / #anarchie)

- Schläppi zeigt, wie stark die frühneuzeitliche Eidgenossenschaft und die Gemeinden durch kommunale Aushandlung geprägt waren.

- Statt zentralstaatlicher Ordnung dominierten Mikroarrangements: Gemeinwirtschaft, Kirchenpflege, kollektive Verwaltung.

- Lernpunkt: Ordnung entstand aus dauerndem Ringen, Verhandeln und Kompromiss – das ist anschlussfähig an dein Ziel einer kontingenzfreundlichen, xerokratischen Struktur.

- ZUGANG (Commons / #commons)

- Seine Studien zu Allmenden, Gemeinbesitz und Gemeinwirtschaft machen klar: Versorgungskreisläufe waren auf kollektive Ressourcen aufgebaut.

- Brot, Holz, Felder, Kirchenfinanzen – immer wieder taucht das Motiv der geteilten Ressource auf.

- Lernpunkt: Für eine nächste Kulturform kannst du dich direkt an diesen historischen Commons-Traditionen orientieren. Sie sind lokal verankert und kulturell anschlussfähig.

- LEGITIMATION (Inklusion / #inklusion)

- Schläppi betont das ständige Gezerre zwischen Obrigkeit, Klerus und Gemeinden (z. B. Kirchenpflege).

- Legitimität kam nicht durch klare Hierarchie, sondern durch Beteiligung, Auseinandersetzung, Aushalten von Konflikt.

- Lernpunkt: Die Kulturform Moderne reduzierte Legitimation auf Verfahren (≠). Schläppi erinnert daran, dass Einbezug und Mitstreit legitimierend wirken können.

- DURCHSETZUNG (Gewalt / #pazifismus)

- In den Quellen wird sichtbar, dass Konflikte zwar hart, aber oft ohne physische Gewalt ausgetragen wurden – im Rahmen von Räten, Sitzungen, Protokollen.

- Gewalt war selten Mittel der lokalen Gemeinwirtschaft; stattdessen: Beharrlichkeit, soziale Kontrolle, Konsensdruck.

- Lernpunkt: Ansatzpunkte für eine gewaltfreie Durchsetzung, die auf Kommunikation statt Repression baut.

QUINTESSENZ FÜR DICH:

- Schläppi liefert eine historische Tiefenschicht deiner Suchbewegung: wie im Tal schon einmal ein funktionierendes „Commons-Setting“ lebendig war.

- Es war weder reine Anarchie noch reiner Zwang, sondern ein dauerndes kommunizierendes Ringen – genau dort liegt deine Brücke von „alpin-barock“ (Kirchenpflege, Allmende) zur „nächsten Kulturform“ (Commoroque).

- Du kannst also auf Gemeinwirtschaft + Streitkultur + lokale Aushandlung als Ressourcen bauen.

Was wir von Peter Hersche lernen können?

Von Schläppi kannst du für deine Suche nach einer nächsten Kulturform in der Surselva (Commoroque) einige Kernelemente mitnehmen. Ich breche es entlang deiner Denklinien (#TheLuhmannMap / #TheStaubBernasconiMatrix) herunter:

- ANORDNUNG (Herrschaft / #anarchie)

- Schläppi zeigt, wie stark die frühneuzeitliche Eidgenossenschaft und die Gemeinden durch kommunale Aushandlung geprägt waren.

- Statt zentralstaatlicher Ordnung dominierten Mikroarrangements: Gemeinwirtschaft, Kirchenpflege, kollektive Verwaltung.

- Lernpunkt: Ordnung entstand aus dauerndem Ringen, Verhandeln und Kompromiss – das ist anschlussfähig an dein Ziel einer kontingenzfreundlichen, xerokratischen Struktur.

- ZUGANG (Commons / #commons)

- Seine Studien zu Allmenden, Gemeinbesitz und Gemeinwirtschaft machen klar: Versorgungskreisläufe waren auf kollektive Ressourcen aufgebaut.

- Brot, Holz, Felder, Kirchenfinanzen – immer wieder taucht das Motiv der geteilten Ressource auf.

- Lernpunkt: Für eine nächste Kulturform kannst du dich direkt an diesen historischen Commons-Traditionen orientieren. Sie sind lokal verankert und kulturell anschlussfähig.

- LEGITIMATION (Inklusion / #inklusion)

- Schläppi betont das ständige Gezerre zwischen Obrigkeit, Klerus und Gemeinden (z. B. Kirchenpflege).

- Legitimität kam nicht durch klare Hierarchie, sondern durch Beteiligung, Auseinandersetzung, Aushalten von Konflikt.

- Lernpunkt: Die Kulturform Moderne reduzierte Legitimation auf Verfahren (≠). Schläppi erinnert daran, dass Einbezug und Mitstreit legitimierend wirken können.

- DURCHSETZUNG (Gewalt / #pazifismus)

- In den Quellen wird sichtbar, dass Konflikte zwar hart, aber oft ohne physische Gewalt ausgetragen wurden – im Rahmen von Räten, Sitzungen, Protokollen.

- Gewalt war selten Mittel der lokalen Gemeinwirtschaft; stattdessen: Beharrlichkeit, soziale Kontrolle, Konsensdruck.

- Lernpunkt: Ansatzpunkte für eine gewaltfreie Durchsetzung, die auf Kommunikation statt Repression baut.

QUINTESSENZ FÜR DICH:

- Schläppi liefert eine historische Tiefenschicht deiner Suchbewegung: wie im Tal schon einmal ein funktionierendes „Commons-Setting“ lebendig war.

- Es war weder reine Anarchie noch reiner Zwang, sondern ein dauerndes kommunizierendes Ringen – genau dort liegt deine Brücke von „alpin-barock“ (Kirchenpflege, Allmende) zur „nächsten Kulturform“ (Commoroque).

- Du kannst also auf Gemeinwirtschaft + Streitkultur + lokale Aushandlung als Ressourcen bauen.

weitere kürzlich gesuchte Referenzen und Vergleiche

Angebote zur spazierenden Verortung unserer Arbeiten:

Ressourcen in der Region: Die Rhätische Kulturform

(…)

Ressourcen in der Region: Die Kulturform AlpinBarock

(…)

Ressourcen in der Region: Gotik

Fallbeispiel: Hauszeichzen

(…)

Fallbeispiel: Parametrische Modellierung

(…)

Fallbeispiel: Bruderschaften

(…)

(…)

(…)

Fallbeispiel: Storytelling

(…)

Fallbeispiel: Storytelling #LavinaNera in, dus, treis

(…)

(…)

Auswertung von vier Texten von Schläppi

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.