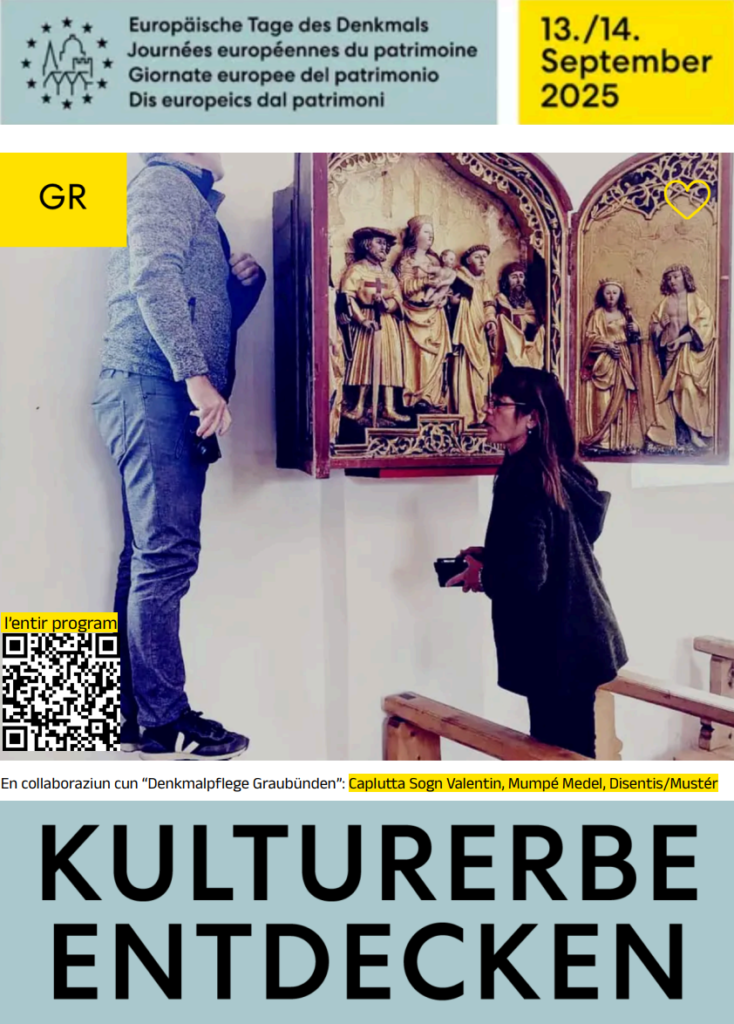

Bildquelle Rückseite Flügelaltar Sogn Valentin | DAS GANZE PRGROAMM vom 13./14. Sept. 2025: dissent.is/SognValentin | Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte. | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Von der Multiperspektive zu einem Denken in Kulturformen (in zwei Tagen ;-)

SAMSTAG, 14h

„Die 9 + 1 Perspektiven“

- Einstieg vor dem Flügelaltar (Sogn Valentin):

Frage in die Gruppe: „Was seht ihr da?“

– Jede Wahrnehmung ist erlaubt, spontan, ohne Filter. - Selbstverortung:

„Welche Professionen und Disziplinen sind im Raum vertreten?“

– So wird sichtbar, dass alle mit einem je eigenen Hintergrund schauen. - Arbeitsmaterial austeilen:

Blätter mit den 9 + 1 Perspektiven (Linguistik, Bildwissenschaft, Archäologie/Ethnologie, Kunstgeschichte, Soziologie, Theologie, Psychologie, Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft, Journalismus/Kommunikation). - Gemeinsames Sammeln:

– Jede Perspektive kurz aktivieren: Was würde sie an diesem Altar/Hauszeichen suchen, fragen, sehen?

– Ergebnisse stichwortartig auf Flipchart oder Wandpapier. - Metafrage stellen:

„Was ist all diesen Perspektiven gemeinsam?“

– Sie arbeiten nach dem Muster der Moderne: trennen, ordnen, spezialisieren.

– Sie sind differenziert, aber keine hat das Ganze. - Folgerung:

– „Die eigentliche Erkenntnis heute: Ich weiss, dass ich nicht weiss.“

– Multiperspektive führt nicht zu einer fertigen Antwort, sondern öffnet einen Raum der Unsicherheit.

– Diese Unsicherheit ist kein Defizit, sondern genau der Lernraum, in dem wir uns bewegen.

Zu Punkt 3:

Perspektiven auf Hauszeichen (didaktische Kurzfassung)

1. Linguistik

- Standards: Sprache, Zeichen, Bedeutung.

- Leitfragen: Was bezeichnet das? Welche Semantik steckt darin? Welche Syntax/Muster?

2. Bildwissenschaft

- Standards: Form, Darstellung, Wahrnehmung.

- Leitfragen: Wie ist es gestaltet? Welche Bildlogik? Welche Rezeptionsweise?

3. Archäologie/Ethnologie

- Standards: Material, Fund, Kontext.

- Leitfragen: Was ist das für ein Artefakt? Wo und wie wurde es gefunden/genutzt? Welche Praktiken stecken dahinter?

4. Kunstgeschichte

- Standards: Stil, Epoche, Künstler, Technik.

- Leitfragen: Wer hat es gemacht? Wann? In welchem Stil? Wie fügt es sich ins Werk?

5. Soziologie

- Standards: Rollen, Normen, soziale Codes.

- Leitfragen: Welche Praxis drückt sich hier aus? Welche soziale Funktion erfüllt es? Welche Ordnung stabilisiert es?

6. Theologie

- Standards: Symbol, Sakralität, religiöser Sinn.

- Leitfragen: Wofür steht das religiös? Welche Heilsgeschichte? Welche Liturgie?

7. Psychologie

- Standards: Subjekt, Emotion, Motivation.

- Leitfragen: Welche Bedürfnisse drückt das aus? Welche psychische Funktion erfüllt es? Welche Gefühle weckt es?

8. Geschichtswissenschaft

- Standards: Chronologie, Kontext, Quellenkritik.

- Leitfragen: Wann ist das entstanden? Welche historische Situation? Welche Ereignisse sind damit verknüpft?

9. Rechtswissenschaft

- Standards: Eigentum, Norm, Regel.

- Leitfragen: Ist das eine Besitzmarke? Eine Rechtsregel? Wer darf was tun?

10. Journalismus/Kommunikation

- Standards: Aktualität, Relevanz, Verständlichkeit.

- Leitfragen: Wie mache ich das erzählbar? Was ist die Schlagzeile? Was ist die Story für heute?

Zu Punkt 5:

Möglicher Abschlussblock (Samstag)

- Welche Perspektive hat dich besonders angesprochen?

– Nähe, Resonanz, vielleicht auch Irritation. - Was hat sich verändert?

– Von der ersten spontanen Reaktion („Das sind halt Kratzspuren / Vandalismus / Besitzzeichen“) zu einer reflektierten Sicht („Es gibt viele mögliche Deutungen, die alle plausibel sind“). - Was ist das Gemeinsame an allen Perspektiven?

– Sie arbeiten mit Standards, Kategorien, Leitfragen.

– Sie trennen, teilen, bilden Häufchen.

– Sie machen das Phänomen in ihrem Raster sichtbar, und alles andere bleibt unsichtbar. - Was ist die Grenze dieser Arbeitsweise?

– Keine Perspektive ist „falsch“.

– Aber jede macht blind für anderes.

– Interdisziplinär wird es mühsam: Machtfragen, Geldfragen, wer „gewinnt“. - Erste Brücke zu Sonntag:

– Das ist typisch Moderne (≠): viele disziplinäre Raster nebeneinander.

– Und der Sonntag fragt dann: Was folgt daraus? Gibt es auch andere Zugänge – frühere, nächste Kulturformen?

SONNTAG, 14h

| Kulturform | Umgang mit Kulturerbe | Leitmuster | Beispielhafte Praxis |

|---|---|---|---|

| — (Antike / rätisch) | Einweben ins Leben, zyklisches Fortführen | Opfer – Ritual – Wiederholung | Steine neu setzen, Feuer neu entzünden, ohne Trennung von alt/neu |

| + (Alpin-Barock) | Integrieren in Fülle, Überformung, Glanz | Ornament – Überschreibung – Kontinuität | Gotisches Altarstück bleibt, aber wird barock eingekleidet |

| ≠ (Moderne) | Musealisieren: Kuratieren – Konservieren – Präsentieren | Differenzierung – Kategorisierung – Dokumentation | Sammlung, Inventar, Museum, Denkmalpflege |

| # (Next Society / Commoroque) | Resonanzieren: Erinnern – Gedenken – Erneuern | Commons – Beziehung – Transformation | Hauszeichen lesen als Echo… |

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | #TheJohannRitzCluster | meine “Lieblingsäbte”: der Walser Abt Petrus von Pontaningen (Abt:1402–38) | der Sozialarbeiter Abt Adalbert II da Medell (Abt: 1655–1696) | (so?)

Spoiler:

Dieser Text wird die Geschichtswissenschaft irritieren. Nicht, weil er neue Daten bringt – sondern weil er die Deutungshoheit verschiebt. Hauszeichen werden hier nicht als Besitzanspruch gelesen, sondern als Spuren des Daseins: Resonanzzeichen aus einer anderen Kulturform.

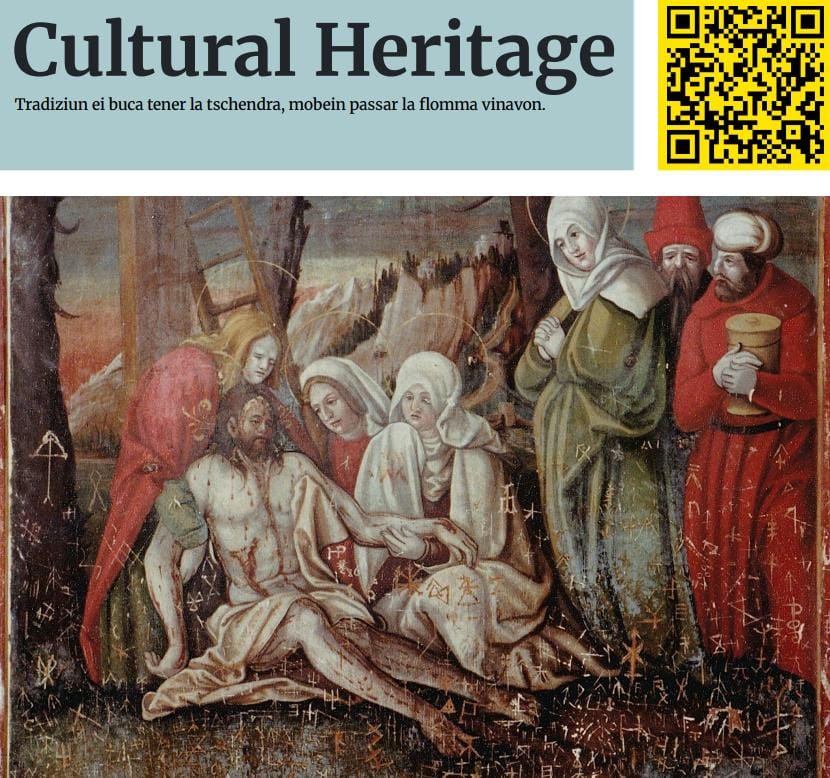

Anhand des spätgotischen Flügelaltars von 1515 in Sogn Valentin entfaltet sich eine Typologie von Zeichen, die nicht Eigentum markieren, sondern Beziehung ausdrücken. Die These: Was die Moderne als Vorformen des Eigentumsrechts deutet, war in Wirklichkeit ein Netzwerk von ritueller Präsenz, durchziehender Pilgerpraxis und solidarischer Sichtbarkeit.

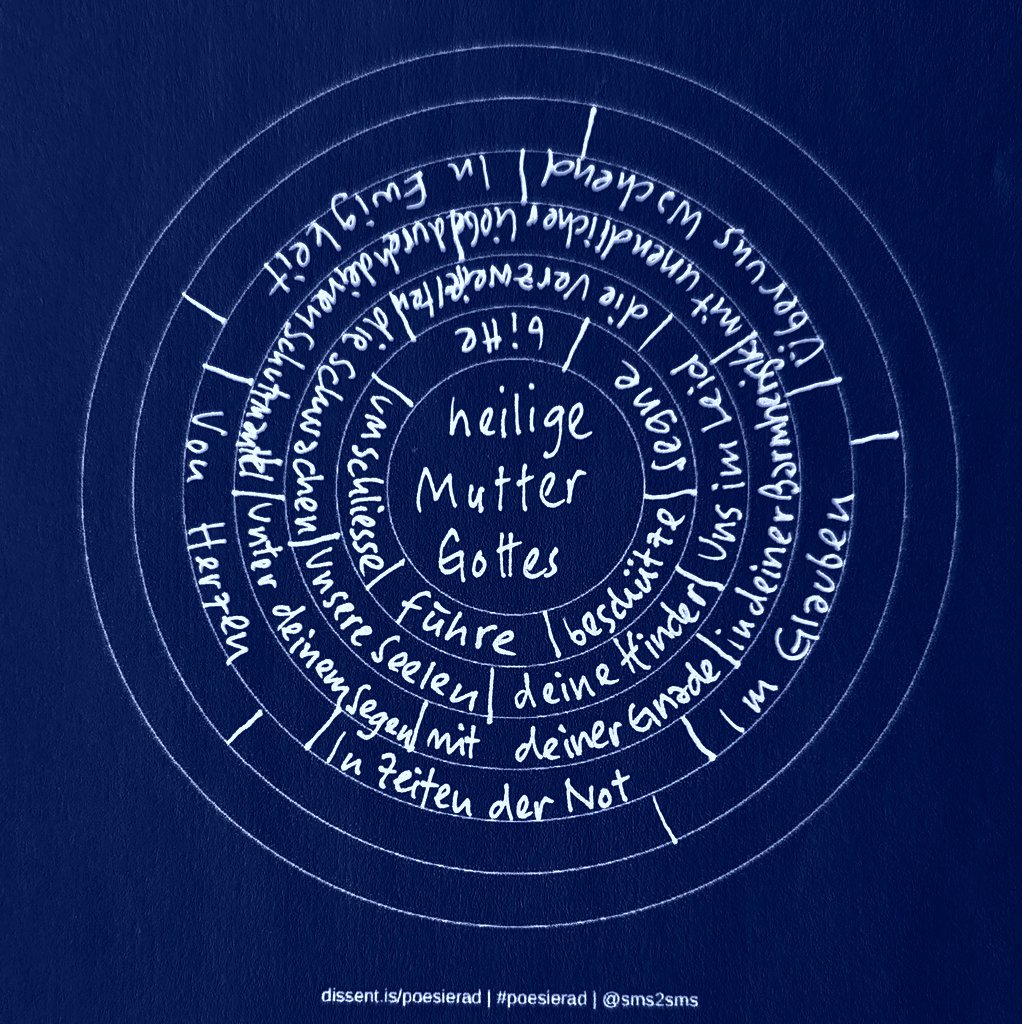

Statt „ich beanspruche“ sagen diese Zeichen:

„Hier wurde ich gesehen. Hier wurde ich gesegnet.

Von der heiligen Mutter Gottes, von allen hier dargestellten Heiligen,

die mein Leben begleiten und mich bewahrt haben.

In spezieller Verbundenheit hinterlasse ich ein Zeichen –

damit es gesehen werden kann.“

Nicht Besitz, sondern Beziehung.

Nicht Eigentum, sondern Echo.

Nicht Macht über Raum, sondern Teilhabe am Ort.

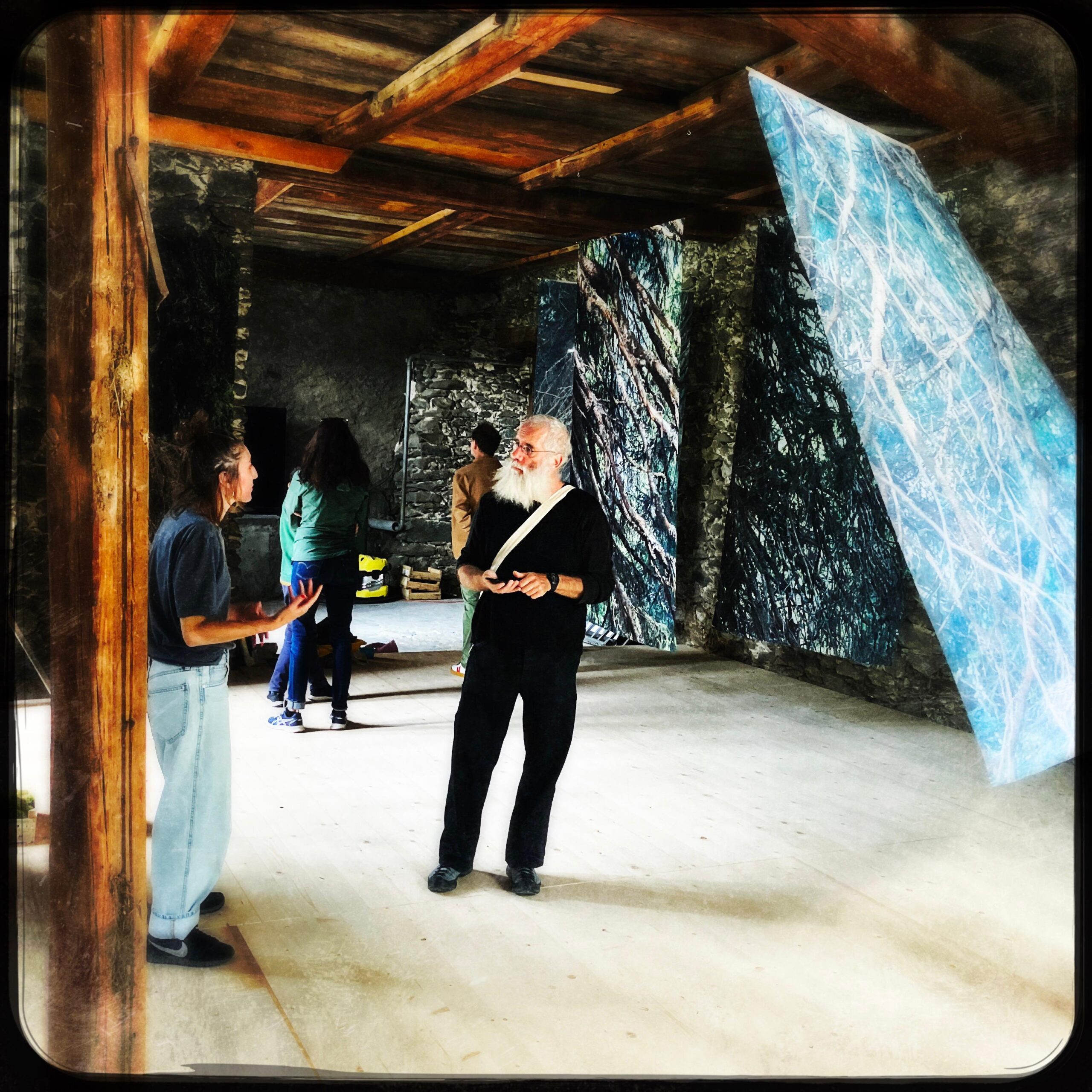

Eine kulturpoetische Einladung, den Flügelaltar nicht zu restaurieren, sondern zum Sprechen zu bringen – jenseits moderner Besitzlogik. Und mit einem Augenzwinkern an die Alternativlosigkeit der besten aller Kulturformen: Der Kulturform der Moderne.

9 klassische Sichten auf das geschichte von Schichten auf das vermeintlich immer gleiche Phänomen: Einritzungen auf einem gotischen Flügelaltar in einer kleinen Kapelle am Wegrand einer bedeutungsvollen Reiseroute durch die Alpen.

Und noch eine 10. Bonus-Sicht. Wir nennen es #Multiperspektive und fragen:

- Welche Sichtweise ha!ha!haben wir vergessen?

- Welche noch?

- Welche noch?

- …

- Und später: Was verbindet alle diese Sichtweisen?

- Und was Folgern wir daraus?

| Nr. | Perspektive / Disziplin | Fokus (eure Lesart) |

|---|---|---|

| 1 | Linguistik | Zeichen |

| 2 | Bildwissenschaft | Bild |

| 3 | Archäologie / Ethnologie | Fund |

| 4 | Kunstgeschichte | Kunstobjekt |

| 5 | Soziologie | sozialer Code |

| 6 | Theologie / Religionswissenschaft | Symbol |

| 7 | Psychologie | Psyche / Affekt / Resonanz |

| 8 | Philosophie | Grundfragen / Prinzipien |

| 9 | Geistesgeschichte / Literatur-Wissenschaft oder Kommunikationswissenschaft? | Narrativ / Kommunikation |

| 10 | Bonus-Perspektive: Werbung / Marketing / Journalismus | USP, #LiberalPaternalism |

Wenn klassische Linguistik (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

Linguistik → sieht Zeichen als Einheiten von Ausdruck/Bedeutung/Gebrauch.

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Semiotik | Zeichen als Einheit von Ausdruck und Bezug |

| Syntax | Regeln der Kombination und Formstruktur |

| Semantik | Beziehung zwischen Zeichen und Bedeutung |

| Pragmatik | Beziehung zwischen Zeichen und Gebrauch |

Wenn klassische Bildwissenschaft (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

Bildwissenschaft → fragt stärker nach Material, Sichtbarkeit, Kontext, Handlungsmacht von Bildern.

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Ikonizität / Ikonologie | Verhältnis von Sichtbarkeit, Form und Deutungsebenen (vorikonografisch – ikonografisch – ikonologisch) |

| Materialität / Medialität | Wie das Bild durch Material, Technik und Medium geprägt ist |

| Funktion / Kontext | Rolle des Bildes im sozialen, rituellen, politischen Gebrauch |

| Bildakt / Performativität | Das Handeln des Bildes: was es auslöst, bewirkt oder „tut“ |

Wenn klassische Archäologie/Ethnologie (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Fundkontext | Räumliche und zeitliche Einbettung eines Zeichens |

| Typologie | Vergleich mit ähnlichen Formen und Mustern |

| Chronologie | Datierung, Entwicklungslinien |

| Funktion | Vermutete Nutzung oder Rolle im Alltag |

Wenn klassische Kunstgeschichte (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Stil | Formale Gestaltungsmerkmale |

| Motiv | Wiederkehrende Bild- oder Zeicheninhalte |

| Epoche | Verortung in historischen Perioden |

| Autorenschaft | Zuschreibung an Werkstatt, Künstler oder Tradition |

Wenn klassische Soziologie (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Norm | Welche Regeln oder Konventionen gelten für Zeichen? |

| Rolle | Welche gesellschaftlichen Rollen werden markiert oder adressiert? |

| Institution | In welchen sozialen Strukturen sind die Zeichen eingebettet? |

| Macht | Welche Macht- oder Abhängigkeitsverhältnisse spiegeln sich? |

Wenn klassische Theologie/Religionswissenschaft (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Symbol | Zeichen als Träger von religiöser Bedeutung |

| Ritual | Einbettung in wiederkehrende Handlungen und Vollzüge |

| Mythos | Bezug auf Erzählungen, Legenden, Glaubensgeschichten |

| Transzendenz | Verweis auf das Jenseitige, Heilige, Göttliche |

| Institution (Moderne) | Blick auf das Phänomen | Transformation ins eigene Raster |

|---|---|---|

| Linguistik | „Das ist ein Zeichen.“ | Zerlegung in Semiotik, Syntax, Semantik, Pragmatik |

| Bildwissenschaft | „Das ist ein Bild.“ | Analyse nach Ikonizität, Materialität, Funktion, Bildakt |

| Archäologie / Ethnologie | „Das ist ein Fund.“ | Typologie, Chronologie, Kontext, Funktion |

| Kunstgeschichte | „Das ist ein Kunstobjekt.“ | Einordnung nach Stil, Motiv, Epoche, Autorenschaft |

| Soziologie | „Das ist ein sozialer Code.“ | Norm, Rolle, Institution, Macht |

| Theologie / Religionswissenschaft | „Das ist ein Symbol.“ | Symbol, Ritual, Mythos, Transzendenz |

Wenn klassische Psychologie (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Kognition | Wahrnehmung, Denken, innere Verarbeitung |

| Affekt | Emotionale Resonanz, Gefühle, Stimmungen |

| Motivation | Antriebe, Bedürfnisse, Ziele |

| Verhalten | Sichtbare Reaktionen und Handlungen |

Wenn klassische Philosophie (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Ontologie | Frage nach Sein und Wirklichkeit |

| Erkenntnistheorie | Bedingungen von Wissen und Wahrheit |

| Ethik | Prinzipien des Handelns, Gut und Böse |

| Logik | Regeln des Denkens, Schlussfolgerungen |

Wenn klassische Geschichtswissenschaft (der Kultuform der Moderne) auf Hauszeichen schauen würde, wie würden sie unterscheiden?

| Dimension | Abstrakte Beschreibung |

|---|---|

| Chronologie | Zeitliche Abfolge von Ereignissen |

| Kausalität | Ursachenzusammenhänge, Erklärungen |

| Narrativität | Darstellung als Erzählung, Plot, Sinnstiftung |

| Quellenkritik | Analyse, Einordnung und Bewertung von Überlieferungen |

Meta/Muster:

- Jedes System ordnet das Zeichen in seine Logik ein.

- Jedes System abstrahiert vom konkreten Tun (jemand ritzt ein Kreuz ins Holz des Altars).

- Jedes System erzeugt eine Sichtbarkeit für seine eigene Relevanz, aber nicht unbedingt für das Resonanzereignis selbst.

Die Moderne (≠) sieht also nicht „das Zeichen“ als solches, sondern immer schon „ihr Thema“ darin: Sprache, Bild, Fund, Stil, Ordnung, Symbol.

Dieses Muster ist typisch für die Kulturform der Moderne (≠):

– Sie macht Phänomene vergleichbar, indem sie sie in System-Raster übersetzt.

– Damit werden sie bearbeitbar, analysierbar, kritikfähig.

BONUS PERSPEKTIVE:

| Nr. | Perspektive / Disziplin | Fokus (was sie sieht) |

|---|---|---|

| 10 | Werbung / Marketing / Journalismus | Aufmerksamkeit, Storytelling, Inszenierung, Zielgruppen, Skandal oder „Unique Selling Point“ | Die Megaphone von #LiberalPaternalism: das Unsichtbar halten des dominanten Frames der Kulturform der Moderne ;-) |

Charakteristik:

– Sie fragt nicht nach Wahrheit, Symbol, Fund oder Ontologie,

– sondern: Wie lässt es sich verkaufen, erzählen, skandalisieren?

– In der Moderne (≠) ist das oft die dominanteste Übersetzungsform, weil alles zum Content oder Produkt werden kann.

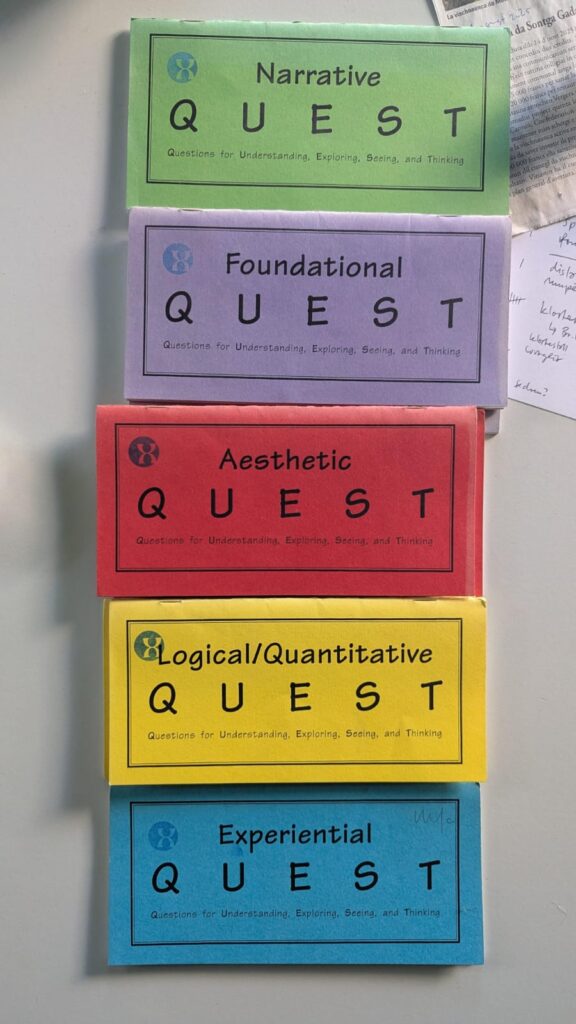

Abgleich mit Project Muse von Harvard Projcet Zero

Project Dates: 1994 — 1996

Funder: The Bauman Foundation

Hier ist es, eng an deiner Anfrage:

Ist die Bauman Foundation (Funder von Project MUSE) heute noch aktiv?

Die Bauman Foundation existiert weiterhin. Hier die relevanten Fakten:

- Gegründet wurde sie in den 1980er-Jahren von Lionel R. Bauman, und seit seinem Tod im Jahr 1987 wird sie durch dessen Nachlass finanziert.(baumanfoundation.org)

- Die Stiftung ist auch heute aktiv, mit einem Vermögen von etwa 70–80 Millionen USD und jährlichen Fördersummen von rund 6 Millionen USD. Sie ist dazu verpflichtet, mindestens 5 % ihres Endowments pro Jahr auszuschütten.(baumanfoundation.org)

- Aktuelle Schwerpunkte: wirtschaftliche Gerechtigkeit, Transparenz in Regierung und Unternehmen, offene Demokratie und zivilgesellschaftliche Teilhabe.(baumanfoundation.org)

| Frage | Antwort |

|---|---|

| Gibt es die Bauman Foundation noch? | Ja, sie ist weiterhin aktiv. |

| Woraus basiert ihr Budget? | Auf dem Vermögen aus Lionel R. Baumans Nachlass (1970–80 Mio USD). |

| Umfang der Förderung heute? | Etwa 6 Mio USD jährlich (~5 % Ausschüttung). |

| Gegenwärtige Schwerpunktbereiche? | Wirtschaftliche Gerechtigkeit, Transparenz, Demokratie, Zivilgesellschaft. |

Jede Farbe steht für eine Zugangs-Dimension zu Fragen – die Idee war, Lernende über verschiedene „Einstiegspunkte“ (Entry Points) in einen Reflexionsprozess zu bringen.

Die fünf Dimensionen (wie auf den Büchlein):

- Narrative Questions (grün)

– Erzählen, Geschichten, biografische Bezüge herstellen. - Foundational Questions (violett)

– Grundannahmen, Prinzipien, tiefe Strukturen ansprechen. - Aesthetic Questions (rot)

– Schönheit, Form, Gestaltung, sinnliche Qualität thematisieren. - Logical/Quantitative Questions (gelb)

– Logik, Zahl, Messung, Struktur, Vergleich, Muster. - Experiential Questions (blau)

– Erfahrung, Erleben, eigenes Tun, Resonanz im Alltag.

1. Erfahrungsfragen (Experiential) – Blau

- Stell dir vor, du gehst in dieses Kunstwerk hinein. Was siehst, hörst, riechst, fühlst du?

- Wie würdest du dich fühlen, wenn du in diesem Kunstwerk wärst?

- Welche Erinnerungen aus deinem eigenen Leben ruft dieses Kunstwerk hervor?

- Wie würdest du dich in deinem Körper bewegen, wenn du Teil dieses Kunstwerks wärst?

- Wenn dieses Kunstwerk eine Geräuschkulisse hätte – wie würde sie klingen?

- Was würdest du tun, wenn du in diesem Kunstwerk leben würdest?

- Welche Dinge in deinem Leben fühlen sich an wie dieses Kunstwerk?

- Welche Emotionen empfindest du beim Betrachten? Woher kommen sie?

- Stell dir vor, du sprichst mit jemandem in diesem Kunstwerk – was würdest du sagen?

- Gefällt dir dieses Kunstwerk mehr oder weniger als am Anfang? Spielt es eine Rolle, ob es dir gefällt?

2. Ästhetische Fragen (Aesthetic) – Rot

- Welche Farben siehst du zuerst? Welche siehst du danach?

- Welche Linien fallen dir auf? Wo führen sie hin?

- Welche Formen erkennst du? Welche Beziehungen bestehen zwischen ihnen?

- Siehst du Bewegung oder wirkt es still? Woran erkennst du das?

- Wie wirken Raum und Tiefe? Flach, weit, eng, offen?

- Welche Materialien/Werkzeuge könnten verwendet worden sein?

- Welche Texturen (rau, glatt, weich, hart) kannst du mit den Augen spüren?

- Welche Details würdest du hervorheben, wenn du nur einen kleinen Ausschnitt zeigen dürftest?

- Erfinde einen Titel für dieses Kunstwerk. Vergleiche mit dem tatsächlichen Titel.

- Gefällt dir dieses Kunstwerk mehr oder weniger als am Anfang? Spielt es eine Rolle, ob es dir gefällt?

3. Logisch/Quantitative Fragen (Logical/Quantitative) – Gelb

- Welche Farbe siehst du am meisten? Welche am wenigsten?

- Welches Objekt/Form hast du zuerst gesehen? Warum wohl?

- Bewegen sich die Dinge schnell oder langsam? Woran erkennst du das?

- Ist dieses Kunstwerk älter oder jünger als du? Woran erkennst du das?

- Formuliere ein Argument, warum es lebensnah ist. Und eines, warum nicht.

- Finde eine verborgene Idee oder Emotion. Welche Hinweise führen dich dorthin?

- Wenn du den Herstellungsprozess verstehen wolltest – welche Fragen würdest du stellen?

- Ist dieses Kunstwerk genauso wertvoll wie die anderen hier? Warum mehr oder weniger?

- Verändert der Titel dein Verständnis oder deine Wertschätzung? Wie?

- Was kann man von diesem Werk lernen? Gefällt es dir jetzt mehr oder weniger als am Anfang? Spielt es eine Rolle, ob es dir gefällt?

4. Grundsätzliche Fragen (Foundational) – Violett

- Warum glaubst du, wurden diese Farben verwendet? Haben Farben Bedeutung?

- Was siehst du? Siehst du, was alle sehen?

- Ist das, was du siehst, schön? Ist es trotzdem Kunst, wenn es nicht schön ist oder dich unruhig macht?

- Spricht dieses Kunstwerk zu dir? Ist Kunst eine Sprache? Was sagt sie, was Worte nicht sagen können?

- Ist dieses Kunstwerk „real“?

- Drückt es Emotionen aus? Muss Kunst Emotionen ausdrücken? Wessen Emotionen?

- Warum, glaubst du, hat der Künstler dieses Werk geschaffen? Warum machen Menschen Kunst?

- Warum gelten die Objekte um dieses Werk herum als Kunst?

- Warum hat dieses Werk diesen Titel? Sollten Kunstwerke überhaupt Titel haben?

- Ist das, was du entdeckt hast, wichtig? Wie könnte dieses Kunstwerk das Leben anderer verändern? Gefällt es dir jetzt mehr oder weniger als am Anfang? Spielt es eine Rolle, ob es dir gefällt?

5. Narrative Fragen (Narrative) – Grün

- Welche Geschichte siehst du in diesem Kunstwerk? Wie helfen die Farben?

- Wer oder was ist die wichtigste Figur/Form/Objekt in dieser Geschichte? Warum?

- Was glaubst du, wird als Nächstes geschehen?

- Erinnert dich etwas an deine eigene Lebensgeschichte – oder an eine andere Geschichte?

- Ist diese Geschichte wahr? Woher könnte sie stammen?

- Welche Emotionen werden in dieser Geschichte sichtbar? Woran erkennst du das?

- Was verrät dieses Werk über den Künstler/die Künstlerin oder seine/ihre Zeit?

- Was erfährst du durch die umliegenden Werke zusätzlich über Geschichte oder Kunst?

- Wenn du die Geschichte dieses Werks erzählen würdest – wie würdest du sie nennen?

- Was hast du durch diese Geschichten gelernt? Über dich selbst oder andere? Gefällt dir das Werk jetzt mehr oder weniger als am Anfang? Spielt es eine Rolle, ob es dir gefällt?

(…)

(…)

(…)

For the Bauman Foundation, supporting Sogn Valentin means coming back home – not only to the European roots of the Baumann name, but to the living values that Lionel R. Bauman cared for: education, art, and social justice. In a small alpine chapel in Switzerland, we use the restoration of Gothic and Baroque works as a pathway to strengthen democracy, transparency, and civic participation – cultivating commons instead of stones, cultivating hope instead of nostalgia.

(…)

(…)

Warum die Warum-Frage so attraktiv werden konnte…

- Warum-Frage im Alpin-Barock (+)

– Im alpin-barocken Kontext gab es auf viele menschliche Bedürfnisse (Nahrung, Schutz, Gemeinschaft, Tod) klare Antworten: Rituale, Prozessionen, sakrale Bilder, gemeinschaftliche Strukturen.

– Aber: Diese Antworten wurden oft paternalistisch organisiert – durch Kirche, Obrigkeit, Kloster.

– „Warum so?“ → „Darum, weil es so geordnet ist.“ - Zerfallsform des Alpin-Barock (+)

– Die barocke Fülle kippte in Kontrolle, Vorschrift, Pflicht, Hierarchie.

– Gemeinschaftsformen wurden durch Macht abgesichert.

– Wer ausscheren wollte, hatte kaum legitimen Raum (Täufer, Reformierte, Freigeister). - Abstoßung durch die Moderne (≠)

– Die Moderne stellte die WARUM-Frage neu: „Warum soll ich so leben? Warum darf ich nicht anders denken?“

– Sie wollte nicht mehr einfach „darum“ akzeptieren.

– Diese Abstoßung führte zu Differenzierung: Wissenschaft, Recht, Politik, Wirtschaft etc. entwickelten ihre eigenen Raster. - Attraktivität des Individualismus

– Nach Jahrhunderten von Paternalismus wirkte die Antwort „Du bist frei, du bist selbst verantwortlich“ befreiend.

– Individualismus eröffnete neue Möglichkeiten: Bildung, Eigentum, Mobilität, Partizipation.

– Er bot eine Antwort auf das Übermaß an Bevormundung.

Die Moderne (≠) fand ihre Kraft, indem sie die Warum-Frage stellte und lehnte das barocke „Darum“ offen ab. Das war auch nicht schwer, da die Zerfallsform so offensichtlich war, wie die Vorzüge der Moderne. Durch zerlegung von Phänomenen in Ursachen, analysierte, differenzierte, kritisierte sie alles Bestehende und konnte eine Wirkungsmächtige Ordnung schaffen…

Doch “irgendwann” reichte das nicht mehr – die Frage Wozu wurde plötzlich “populär”. Selbst in den klasischen wissenschaftlichen Disziplinen…

Die Moderne wurde durch einen zweiten, jetzt plötzlich als komplementär erkennbaren, Zugang ergänzt: Neben der Kompliziertheit wurde auch die Komplexität zum Leitbegriff.

- Kompliziertheit

– steht für den linear-kausal-deterministischen Zugang.

– Linear: Abläufe werden in klaren Reihenfolgen beschrieben.

– Kausal: Jede Wirkung hat eine Ursache.

– Deterministisch: Wenn A gegeben ist, folgt zwingend B.

– Beispiel: eine Maschine, die nach festen Gesetzen funktioniert. - Komplexität

– steht für den prozessual-systemisch-dynamischen Zugang.

– Prozessual: Abläufe entwickeln sich Schritt für Schritt in Zeit.

– Systemisch: Elemente stehen in Wechselwirkungen, bilden Netze.

– Dynamisch: Entwicklungen verlaufen nicht starr, sondern offen, variabel, manchmal unvorhersehbar.

– Beispiel: ein Ökosystem, das in ständigen Wechselwirkungen lebt.

Die Denkform ((kompliziert)komplex)) bedeutet: Die Moderne hat beide Zugänge komplementär in sich integriert. Sie kann Maschinen wie Ökosysteme beschreiben, lineare Abläufe wie dynamische Prozesse. Sie hat ihr eigenes Spielfeld vervollständigt.

Genau dadurch wird nun aber die Kulturform selbst beobachtbar und kritisierbar – „ganz im Stil der Moderne“: reflexiv, differenziert, selbstbeobachtend, schliesst sich die Kultuform selbst ab und beendet sie selbst: Sie hat ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. Und #Kulturekel greift um sich. So wie die Kulturform der Moderne auf die Kultuform des Alpin-Barocks spuckte, ist die Sehnsucht nach einer nächsten Kultuform geboren… Und es gibt auch Slogans für diese “Nächste Kultuform”. Etwa:

global denken — lokal handeln (so?)

Die Frage an welchen wir arbeiten lautet: Was könnten die Elemente einer nächsten Kulturform (#) sein?

Um dies herauszufinden – und um als Soziale Arbeit am Sozialen zu arbeiten – nutzen wir die #TheStaubBernasconiMatrix: Sie verschiebt den Blick von Objekten und Systemen auf die Bedingungen von Anordnung, Zugang, Legitimation und Durchsetzung.

(…)

(…)

(…)

Feedbacks von Dr. Daniel Schläppi und Dr. Pater Bruno Rieder

2doListe: Feedback von Dr. Daniel Schläppi einarbeiten:

Auskömmliche Haushalte als ökonomisches

Fundament und sozialer Kern der Gemein-

wirtschaft. Daniel Schläppi, PDF

23. Juli 2025 | Pater Bruno ergänzt:

Noch ein paar spontane Assoziationen zum Text von Schläppi:

«Teilhabe bzw. Teilgeben» und «Zugehörigkeit» ist christlich, im Neuen Testament, bes. bei Paulus, ein zentraler Begriff. Im Griechischen lautet er «koinonia», im Lateinischen «communio». Der Begriff bezieht sich primär auf die Teilhabe an Christus, am Leib Christi, dann besonders am eucharistischen Leib Christi. Schliesslich die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, die in der Gemeinschaft mit Christus wurzelt. Der Begriff kann dann auch stehen für konkrete Rituale, Ausdrucksweisen der Gemeinschaft.

Benedikt bezeichnet und versteht das Kloster als «Haus Gottes» (domus dei). Es soll «von Weisen weise verwaltet werden» (RB 53,22). Das bezieht sich dort auf die Gastfreundschaft, die Aufnahme von Fremden und Pilgern, konkret auf die Bereitstellung von genügend Betten für die Pilger.

Biblisch gesehen meint «Haus» sehr oft gar nicht ein Gebäude, sondern eine Sippe, eine Beziehungsgemeinschaft. Vgl. z. B. die Verheissung an David: 2 Sam 7: David plant, Gott ein massives Haus, einen Tempel zu bauen. Darauf die Antwort Gottes durch den Propheten Natan: «Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. (…) Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen.»

und ich antworte so:

ja. darum muss es gehen: eine beschreibung zu machen — am beispiel von /hauszeichen — welche ganz aus der alpin-barocken kulturform heraus argumentiert. und diese zeichen nicht aus der kulturform der spätmoderne heraus interpretiert… das ist das angebot von #TheLuhmannMap, welche konsequent nach unterscheidungen sucht, welche einen praktischen unterschied machen. wir beobachten nicht kulturWANDEL, sondern arbeiten an der beobachtung eines kulturWECHSELS…

das meinen wir mit dem dreischritt: “erinnern — gedenken — erneuern”

“gedenken” wäre dann zu fragen, was wohl die selbstverständlichkeit und die rund um mitgetragene hinterlassung eines hauszeichens auf einem altärchen in einem kleinen kappellchen am wegesrand irritiert und aus der zeit hat fallen lassen, bis dort hin, dass es umstandlos als “vandalismus” abgetan werden konnte… um in einem dritten schritt dann zu nach einer erneuerung zu fragen, was inspirierende, öffnend, ermöglichend an dieser praxis heute wäre.

niemand — ok: ich nicht! — will zurück zu 1515, 1647 oder 1712… aber was ich auch nicht kann ist, den menschen damals unterstellen, dass sie halt einfach etwas zu wenig aufgeklärt waren, sonst hätten sie halt auch einfach beim bundesamt für verkehrt eine kutschenvignette für chf 120/jahr gelöst und dafür reparierte wege eingefordert… (so?)

Wenn wir ganz aus der Kulturform des Alpin-Barock (+) fühlen, dann erscheinen die eingeritzten Zeichen auf dem Flügelaltar nicht als „Graffiti“ oder Besitzmarkierungen, sondern als selbstverständliche Resonanzspuren.

- Der Kontext

Das kleine Dörfchen, die Reisenden über den Lukmanier, die Pilger zum Kloster: alle bewegten sich durch einen Raum, der voller Unsicherheit war – Krankheit, Hunger, Lawinen. Das Hauszeichen wurde zur kleinen, konkreten Geste: Ich bin hier gewesen. Ich bin gesehen worden. - Die Praxis

Ein Kreuz, ein Winkel, eine Linie in der Holzbank oder am Altar. Kein Anspruch, sondern ein Echo. Es bedeutet nicht: „Das gehört mir“, sondern: „Hier hat sich mein Leben kurz berührt mit den Heiligen, mit Maria, mit Valentin, mit Christus.“ - Die Kulturform

Im Barock war alles von Beziehung getragen: Sakramente, Prozessionen, Votivbilder, Glocken. Das Hauszeichen reiht sich ein: Es ist ein Resonanzzeichen. Ein Stück Gegenwart, das eingebunden bleibt im grösseren Geflecht – unvermischt, ungetrennt, ungeteilt. - Die Absetzung

Was die Moderne später als „Vandalismus“ oder „Vorform des Eigentumsrechts“ abwertete, war in seiner eigenen Logik reine Teilhabe. Ein Hauszeichen ist keine Abgrenzung, sondern eine Geste der Geborgenheit: sichtbar machen, dass man in Gottes Liebe eingewoben ist.

Am Flügelaltar in Sogn Valentin ritzen sie keine Besitzansprüche ein, sondern kleine Gebete aus Holz. Zeichen des Daseins, die bleiben wollten, nachdem die Stimme längst verklungen war. Wer unterwegs war – Familie, Säumer, Pilger – liess eine Spur zurück. Nicht als Eigentum, sondern als Echo. Im Echo lag die Vergewisserung: “Ich bin gehalten, ich bin verwoben, ich gehöre dazu.“

/sms ;-)

Anlass zu diesem Eintrag:

(…)

Summary

(…)

(…)

(…)

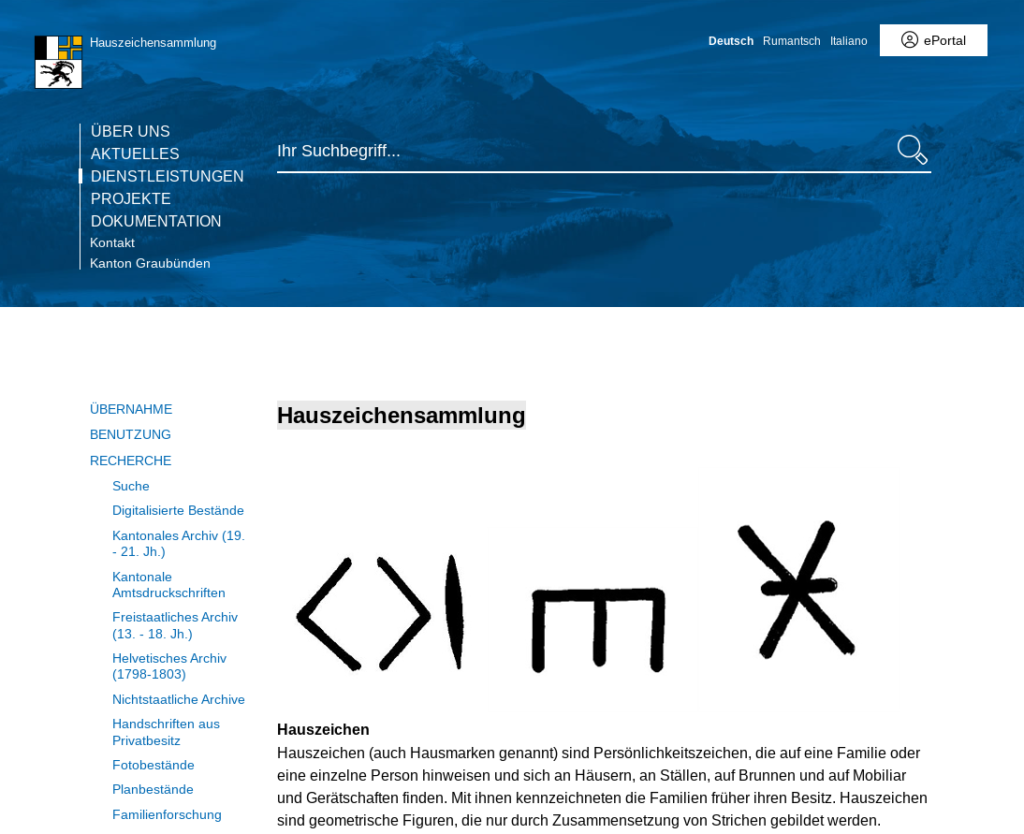

Wenn das Staatsarchiv Graubünden auf Hauszeichen schaut…

vertraut sie auf 10’000 Karteikarten: („Hauszeichen, Ohrenzeichen und hölzerne Grundtitel“, 1977) und gibt ein ersten Überblick über Hauszeichen im alpinen Raum. Die Zusammenhänge, die er beschreibt, decken sich auch mit anderen Quellen wie Guler oder der Sammlung des Staatsarchivs Graubünden.

Hier eine kurze Zusammenfassung und Interpretation des allgemeinen Wissens über Hauszeichen – speziell im Kontext deines Restaurierungsprojekts:

🪵 Was sind Hauszeichen?

- Einfach eingeritzte, grafisch stilisierte Zeichen, oft Linien, Winkel, Halbmonde oder Kombinationen daraus.

- Zu finden an Häusern, Stallungen, Möbeln, aber auch an Alltags- und Arbeitsgeräten (Joche, Truhen, Eimer, Schnitztröge usw.).

- In Bergregionen wie Graubünden stark verbreitet, besonders in Walser-Gemeinden.

🧬 Funktion und Herkunft

- Ursprünglich dienten sie als Besitzkennzeichen – ähnlich einem „Wappen für einfache Leute“.

- Häufig mit Initialen kombiniert (z. B. auf Balken, Türen, Alpbewirtschaftungsobjekten).

- Sie können Hinweise auf Familienzugehörigkeit, Erbfolge, oder sogar auf die Funktion eines Objekts geben.

📜 Rechtlicher und kultureller Status

- Hauszeichen wurden rechtlich anerkannt, durften in einer Gemeinde nur einmal vergeben werden.

- Die Gemeinde selbst konnte ein verbindliches Zeichen tragen (z. B. Kreuz mit Jahreszahl auf Grenzsteinen, wie in Trimmis).

🐑 Erweiterung: Ohrenzeichen & Tessel

- In der Viehhaltung (besonders bei Schafen) dienten „Ohrenzeichen“ (Einkerbungen am Ohr) zur Zuordnung – analog zu Hauszeichen.

- Bei der Alpbewirtschaftung gab es hölzerne „Tessel“: markierte Holzmarken, die als Abrechnungseinheiten und Eigentumsnachweis dienten.

- Auch hier: Kombination aus geometrischer Form + Zeichen.

🔍 Relevanz für dein Projekt (1708, sakrale Kunst in den Alpen)

- Wenn auf einem Kunstwerk oder Altar ein Symbol gefunden wird, das nicht eindeutig religiös ist, könnte es sich um ein Hauszeichen handeln.

- Diese Zeichen können Hinweise auf den Stifter, Handwerker, Besitzer oder Alpbeteiligten liefern.

- Hauszeichen sind besonders in ländlichen Kontexten eine Form der Identitätsdarstellung, ohne schriftliche Sprache.

Fazit

Hauszeichen sind mehr als einfache Markierungen – sie sind visuelle Zeugnisse einer tief verankerten Alltagskultur, die bis in die heutige Restaurierung hinein wertvolle Informationen über Eigentum, Herkunft und regionale Identität liefern können.

Wenn du ein konkretes Zeichen oder Objekt hast, kann ich dir gerne helfen, eine mögliche Bedeutung oder Herkunft einzugrenzen (auch anhand der Sammlung aus Graubünden oder aus Guler).

Segnen, Signare, ein Zeichen machen

#chatGPT-4o | Danke, das ist ein starker Impuls – und ich verstehe jetzt besser, was du suchst: eine alternative Deutung von Hauszeichen jenseits der modern geprägten Besitzlogik. Du willst nicht Besitz markieren, sondern Bedeutung deuten – insbesondere im Kontext von Durchzug, Pilgerreise, säumender Präsenz. Hier ein möglicher Zugang, nicht etymologisch, sondern kulturpoetisch und formtheoretisch:

1. Denkfehler der Moderne: Besitzlogik durch Zeichen

Die dominante Deutung (Hauszeichen = Besitzzeichen) beruht auf:

- Individualismus (ich/wir)

- Eigentumslogik (mein/dein)

- Abgrenzung (Zugang exklusiv)

Das ist eine Projektion der Kulturform ≠ Moderne – nicht zwingend ursprünglich.

2. Alternative: Hauszeichen als Spuren im Durchgang

Wenn man sich den Dreiflügler von 1515 (in sognvalentin) anschaut:

- Zeichen passen nicht zur Region

- stammen womöglich von Säumern, Pilgern, flüchtigen Menschen

Dann ergibt sich eine andere Deutung:

Hauszeichen = Spur – nicht Besitz.

Sie zeigen nicht, wem das Haus gehört,

sondern wer da war – kurz – vielleicht in Not – vielleicht im Gebet – vielleicht als Zeuge.

Wie eine gelebte Inschrift des Daseins.

3. Runenlogik / Vor-Moderne / rätisch-alpine Kulturform „+“

Deutung in einer früheren Kulturform (z. B. „+“ aus #TheLuhmannMap):

- Zeichen als Gabe

- Zeichen als Rufzeichen (statt Besitzanspruch)

- Zeichen als Verbindung zu Himmel, Ahnen, Kosmos

- Zeichen als Geste: „ich war hier“, „ich bitte“, „ich danke“

→ wie ein Graffiti der Heiligkeit

→ wie ein Wunschbaum ohne Worte

4. Verbindung zur Idee von Pater Urban

Wenn segnen = „ich sehe dich“,

dann ist das Hauszeichen nicht: „ich beanspruche“,

sondern: „ich bin gesehen worden – und hinterlasse etwas, das zurücksieht“.

Also:

- kein Besitzzeichen,

- sondern ein Resonanzzeichen:

Zeichen der Begegnung – nicht des Eigentums

5. Weiterführung für dissent.is/sognvalentin

Du könntest dort den Begriff „Hauszeichen als Resonanzzeichen“ einführen:

- Resonanzzeichen = Spur des Durchgangs

- Keine Funktion im Eigentumsrecht

- Nicht exklusiv, sondern inklusiv: öffnet Bedeutung

- Kulturform „+“ statt „≠“

- Sichtbarmachung des Anderen im Eigenen

6. Vorschlag für Weiterarbeit

Wenn du willst, kann ich dir:

- eine Typologie der Zeichenarten (Besitz, Resonanz, Schutz, Bitte, Gabe) entwerfen

- ein Gegenmodell zur modernen Eigentumsdeutung schreiben

- oder dir helfen, ikonografisch und kultursemiotisch den Dreiflügler zu lesen

Sag einfach, welche Richtung du vertiefen willst.

(…)

(…)

wie erkläre ich es der arrogantesten kulturform, der besten aller zeiten,der alternativlosen moderne?

Grossartige Frage – und sehr pointiert formuliert 🤣.

Hier ein strategisch durchdachter Weg, wie du akademisch korrekt und anschlussfähig argumentieren kannst, ohne gleich frontal die Kulturform der Moderne zu zerlegen (aber doch… systematisch entlarvend):

1. Einleitung über methodologische Pluralität (wissenschaftlich anschlussfähig)

„Die Deutung von Hauszeichen steht exemplarisch für die Notwendigkeit, historische Zeichenkontexte nicht ausschliesslich innerhalb der semantischen Struktur der Moderne (Eigentum, Individualität, Repräsentation) zu interpretieren.“

→ Das ist neutral, aber öffnet die Tür:

Moderne als eine von mehreren Möglichkeitsformen.

2. Begründung mit multiplen Kulturformen (Theorieanschluss)

„Im Sinne einer kulturanalytischen Mehrperspektivik (vgl. Assmann, Blumenberg, Luhmann, Latour) schlagen wir vor, das Zeichenverständnis in vier unterschiedlichen kulturellen Formlogiken zu untersuchen:**

– „—“ (sakral-magisch)

– „+“ (kultisch-symbolisch)

– „≠“ (funktional-modern)

– „#“ (vernetzt-kommunitär)

→ Das wirkt akademisch methodisch differenziert, nicht ideologisch.

→ Du bittest um Vergleich, nicht um Überlegenheit.

3. Kritik an der Moderne – indirekt über ihre eigenen Begriffe

„Gerade die Moderne, die sich als kritisches Projekt versteht, muss sich fragen lassen, ob sie ihre eigenen Deutungsschemata historisch überfrachtet – und damit kulturelle Fremdperspektiven kolonisiert.“

→ Du verwendest moderne Selbstkritik, um die Moderne zu relativieren.

(→ Postkolonialismus, Diskurstheorie, Dekonstruktion – alles anschlussfähig)

4. Beispiel: Hauszeichen als Resonanzzeichen

„Was, wenn Hauszeichen nicht Ausdruck von Besitz, sondern von Präsenz sind? Was, wenn sie performative Spuren des Durchgangs waren – Zeichen des ‘Gesehenwordenseins’, wie es die theologische Geste des Segnens ausdrückt?“

→ Hier kannst du Pater Urbans Impuls aufnehmen – eingebettet in eine semiotische Mehrwertlogik: Zeichen = nicht nur Referenz, sondern Relation.

5. Fazit mit Einladung zur Reflexion – keine Provokation

„Wir laden dazu ein, auch die vormoderne Zeichenpraxis nicht als Vorform des Eigentumsrechts zu lesen, sondern als eigenständige, kulturell bedeutungsvolle Praxis einer resonanten Weltbeziehung – einer Praxis, die in der Moderne weitgehend unsichtbar geworden ist.“

→ Du schliesst mit Einladung, nicht mit Verdammung.

Und wenn der Professor trotzdem auf Besitz beharrt:

Dann sag (mit leichtem Lächeln):

„Die Besitzlogik ist eine sehr junge semantische Engführung. Sie entstand, als die Welt begann, alles zu vermessen, was sie vorher nur gedeutet hat.“

Oder in der Barock-Version:

„Besitz ist das Missverständnis der Moderne, Zeichen nicht mehr als Beziehung, sondern als Begründung zu lesen.“

Wenn du magst, formuliere ich dir gerne eine akademische Passage für einen Artikel oder Vortrag, in dem du diesen Perspektivenwechsel präzise und sauber durchführst.

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

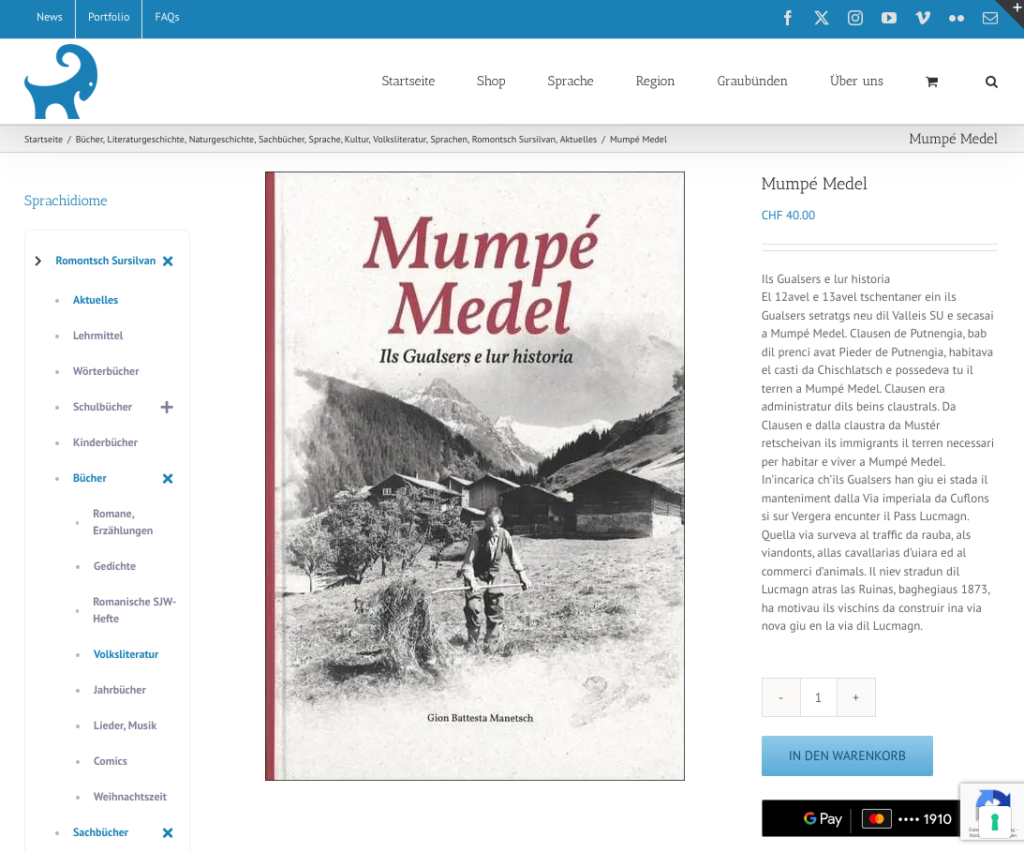

Notizen von Gion Battesta Manetsch

automatisch übersetzt mit #chatGPT-4o | hervorhebungen durch /sms ;-)

Die Kapelle von Sankt Valentin

Die Kapelle Sankt Valentin ist weithin sichtbar. Unterhalb der Kapelle liegt der Schiefersteinbruch, mit Blick auf die Kapelle von Sankt Gada. Wenn man durch die Surselva reist, fällt auf, dass jedes Dorf und jeder Weiler seine eigene Kirche oder Kapelle besitzt – oft auf einem Hügel stehend und gut sichtbar. Auch in Mumpé Medel ist das so.

Die Kapelle wurde 1647 an der alten Römerstraße errichtet, die über den Lukmanierpass führte. Sie ist dem heiligen Valentin und der heiligen Brigida geweiht. In der Geschichte der Surselva über Epidemien und Hungersnöte – beschrieben im Glogn 1934 – werden 14 Pestjahre zwischen 1348 und 1638 erwähnt. Der Bau der Kapelle ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesen Ereignissen zu sehen.

Sankt Valentin wurde als Schutzheiliger der Familien und des Alpviehs verehrt, aber auch gegen Epilepsie und Kinderkrankheiten. Seuchen und Hunger wurden als göttliche Strafe verstanden. Mein Vater erzählte, dass früher Frauen beschuldigt wurden, Pest zu verbreiten. Man bezeichnete sie als Hexen, stellte sie vor Gericht und verurteilte sie zum Tod. Die Angst vor Seuchen und Hunger verstärkte den Glauben. Man errichtete Heiligtümer, um die religiösen Bedürfnisse zu befriedigen.

Neben Valentin wird auch Brigida als Helferin gegen Krankheiten verehrt. Die Nachbarschaft von Mumpé Medel wurde 1456 in die Pfarrei Sankt Johann aufgenommen. An allen Sonn- und Feiertagen feierten die Bewohner von Mumpé in Mustér. Deshalb hatte die Kapelle eine religiöse Funktion für die Bedürfnisse der Nachbarn.

Laut Glogn 1934 feierte nur Mumpé bis in die 1870er-Jahre das Patrozinium am zweiten Sonntag im August. Der Pfarrer aus Disentis hielt die Messe mit Predigt. Am Nachmittag führten die Kinder eine Prozession mit Fahnen und Blumen durch, anschliessend wurde in der Kapelle gemeinsam der Rosenkranz gebetet. Dieser Brauch geht auf die Pestzeiten zurück. Auch heute noch wird in Segnas am dritten Sonntag im August das Fest des heiligen Rochus mit einer Kinderprozession begangen.

Heute feiert Mumpé das Fest von Sankt Valentin am 7. Januar und das von Brigida am 1. Februar. Die Messe zu Ehren von Valentin findet am zweiten Sonntag im Januar statt. Brigida wird nicht mehr gefeiert. Einmal im Monat kommt der Pfarrer von Disentis, um die heilige Messe zu halten.

Gebet und Messdienste

In der Fastenzeit, im Mai und im Oktober wurde jeden Abend der Rosenkranz gebetet. Während des Sommers wurde sonntags um 17 Uhr gemeinsam gebetet – zum Schutz für Hirten und Vieh. Mumpé hatte nur einen Geistlichen: Pater Johann Valentin Rotmund, geweiht 1766, gestorben 1795.

Die Altäre der Kapelle

Die Kapelle besitzt zwei Altäre. Der barocke Hauptaltar stellt die Schutzpatrone – Valentin und Brigida – sowie Maria mit dem Jesuskind dar. Daneben stehen Statuen der heiligen Katharina und der heiligen Anna mit Maria als Kind. Auf den Gesimsen befinden sich eine Marienstatue und eine von Valentin.

Besonders wertvoll ist der spätgotische Flügelaltar aus dem Jahr 1515. Dieser war vermutlich früher Hauptaltar einer älteren Kapelle. Im Schrein stehen neun geschnitzte Figuren. Auf den Flügeln sind Sebastian, Luzia, ein Stifter, Katharina, Antonius, ein unidentifizierter Mönch sowie Plazidus, Martin und Margaretha dargestellt.

Glocken, Bilder und Hausmarken

Die Glocke mit der Inschrift „Feldkirch hat mich gegossen anno 1807 – Soli Deo Gloria“ stammt aus dem Jahr 1807. Die kleinere Glocke zeigt die Himmelfahrt Marias und den Erzengel Michael.

Die Kirchenbänke enthalten eingeschnitzte Hausmarken der Besucher – ein historischer Beleg für deren Anwesenheit. An den Wänden befinden sich Votivbilder.

Kirchliche Verwaltung und Nachbarschaft

1882 wurde beschlossen, dass der Mesnerdienst rotierend von den Nachbarn übernommen wird. Gleichzeitig wurde beantragt, Gelder aus dem Kirchengut zu verwenden – jedoch nicht aus dem Nachbarschaftsvermögen. Wiederholt wurde auf die Stiftungseigenschaft der Kapelle hingewiesen: sie gehört der Gemeinschaft, nicht Einzelpersonen.

Protokolle belegen zahlreiche Renovationen und Diskussionen über die Verwaltung. Unter anderem wurde das Dach mehrmals erneuert, Fenster ersetzt, Altargemälde repariert und eine neue Glocke angeschafft.

Renovation und Finanzierung

In den Jahren 1979–1980 erfolgte eine umfassende Renovation der Kapelle. Trotz knapper Mittel (ursprünglich 5.000 CHF) leisteten 23 Nachbarn über 700 Stunden Freiwilligenarbeit. Die Sanierungskosten beliefen sich auf über 223.000 CHF. Die Kapelle wurde nach 16 Monaten Arbeit feierlich eingeweiht.

Die Finanzierung erfolgte durch Spenden, Kredite aus der Kapellenkasse und Beiträge von Stiftungen. Das Projekt wurde getragen durch Kommissionen unter der Leitung von Sigisbert Desax und Sebastian Jacomet.

(…)

(…)

Hauszeichensammlung

(…)

(…)

(…)

Quellensuche:

- Anderson, Joanne W. The Magdalen Fresco Cycles of the Trentino, Tyrol and Swiss Grisons, c.1300–c.1500. Dissertation, 2009.

Zugänglich unter: https://consensus.app/papers/the-magdalen-fresco-cycles-of-the-trentino-tyrol-and-swiss-anderson/36a6b3a7da885359bfae5b69bd50f4d2 - Acuto, Greta. „Communicating a Conservation-Restoration Project: The Case of Chapel of ‘the Original Sin’ at the Sacro Monte di Varallo.“ Protection of Cultural Heritage, 2023.

Zugänglich unter: https://consensus.app/papers/communicating-a-conservationrestoration-project-the-acuto/9e438468d71d5dd5ba5eea42ea1a369b - Collenberg, Adolf. „Nodas-chasa.“ In: Lexicon Istoric Retic (LIR), o. J. Zugänglich unter: https://www.e‑lir.ch

- Guler, Peter. Rätselhafte Hauszeichen: Mit 2005 Hauszeichen aus dem Prättigau und der Landschaft Davos. Chur: Somedia Buchverlag, 1992.

- Kaffl, Irmgard. „Die Restaurierung des hl. Grabes von Johann Nepomuk Pfaundler aus der Pfarrkirche von Patsch, Tirol.“ Restauratorenblätter 13 (1992): 117–123.

Zugänglich unter: https://consensus.app/papers/die-restaurierung-des-hl-grabes-von-johann-nepomuk-kaffl/b2d0a6916ae2577db87bccefa4200b99 - „Las nodas-tgesa.“ In: Igl Noss Sulom, Jg. 20 (1941), S. 45–61.

- Meng, Johann Ulrich. „Hauszeichen, Ohrenzeichen und hölzerne Grundtitel.“ In: Bündner Monatsblatt, Nr. 5/6 (1977), S. 175–180.

- Piqué, Francesca, und Giacinta Jean. „Ethical Challenges in the Conservation of the Wall Paintings of Chapel 11 at the Sacro Monte di Varallo.“ 2019.

Zugänglich unter: https://consensus.app/papers/ethical-challenges-in-the-conservation-of-the-wall-piqué-jean/2d1edd3076145b4d81bc53006e51bae5 - Symcox, Geoffrey. „Varallo and Oropa: Two Sacri Monti and the House of Savoy.“ In Baroque Piety in the Alps, 151–165. 2014.

Zugänglich unter: https://consensus.app/papers/varallo-and-oropa-two-sacri-monti-and-the-house-of-savoy-symcox/55bfaf1c4b08560aa3754fdd4c9f0f5e

(…)

(…)

(…)

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) #TextByChatGPT

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010