Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

NEIN. So würde ich es nicht sagen wollen… ;-)))

- Aber… Hm… Den aktuellen Stand des Eintrags habe ich NotebookLM von google gezeigt… und das war das Ergebnis am 30. August 2025:

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

Weil wir immer wieder gefragt werden, wie wir #TheLuhmannMap und #TheStaubBernasconiMatrix (“Map & Matrix”) als Sozialarbeitende für unsere Arbeit am Sozialen zur Anwendung bringen, sollen vermehrt ganz konkrete Beispiele gesammelt und nacherzählt werden.

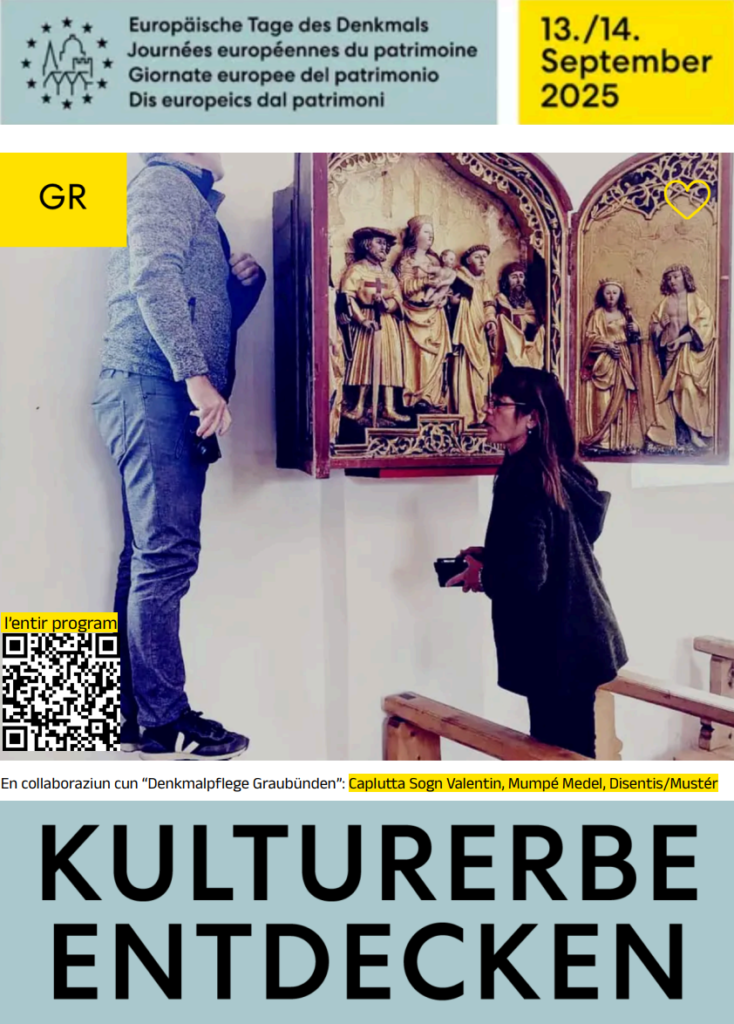

Aktuell arbeiten wir in einer kleinen Kapelle in der Surselva, auf der gegenüber liegenden Talseite mit Blick hinüber zum benediktinischen Kloster Disentis. Dort sind zwei sakrale Arbeiten, welche nicht nur zeitgenössische Geschichts- & Kulturwissenschaften überraschen, provozieren, faszinieren: Ein gotischer Flügelaltar von 1515. Eine barocke Marienstatuette mit ihrem Baby von ca. 1705. Wir wollen diese beiden reparieren und pflegen. Dieses Vorhaben stellt uns vor handfeste Probleme. Probleme, welche wir uns als Arbeitende am Sozialen wünschen. Aus aktuellen, weltpolitischen Gründen ;-)

Und ja, die Antwort auf die Frage: “Wozu Sünde?” kann zudem konkrete Orientierung geben, wenn es darum geht, konkrete Restaurationsfragen zu entscheiden. (so?)

Summary

Wozu Sünde? Und mehr noch: Wozu Erbsünde?

In der Moderne wurde die Selbstverständlichkeit des Individuums zur obersten Norm. Freiheit und Verantwortung (Liberalismus), Solidarität & Gleichheit (Sozialismus) galten als Befreiung von Schuld und Gnade. Doch das war nicht immer so. Im Alpin-Barock war Erbsünde nicht Last, sondern Sprache der Geborgenheit. Sie bedeutete: Niemand beginnt ausserhalb. Alle sind von Anfang an verwoben in die Liebe Gottes – unvermischt, unverändert, ungetrennt, ungeteilt.

Diese Kulturform war eine Antwort auf eine rauhe, brutale, gefährliche Natur. Kälte, Hunger, Krankheit, Lawinen – Bedrohungen, die Geborgenheit erforderten. Erbsünde versprach genau das: Nie allein, immer umfangen. Nicht Strafe, sondern Ordnung, die Sicherheit gab.

Kulturformen stabilisieren sich, indem sie die vorige abwertend beschreiben. So sprach der Barock von abergläubischer Naturreligion. Die Moderne wiederum erklärte Sünde und Erbsünde zu Knebeln des Individuums – um sich selbst als befreiend darstellen zu können. Heute kippt das Verfahren erneut: Fortschrittsglaube und Wachstumslogik wirken selbst abstossend. Was wir erleben, ist Kulturekel – das sichere Zeichen, dass ein Wechsel bevorsteht.

Genau hier kommen #TheLuhmannMap & #TheStaubBernasconiMatrix ins Spiel. Die Map zeigt, dass das Soziale immer auch anders hätte sein können. Sie hilft, Kulturformen zu unterscheiden – vom rauhen Naturglauben über den Alpin-Barock bis zur Moderne – und öffnet den Blick auf eine nächste Kulturform. Die Matrix hingegen fragt im Konkreten: Wie wird Ordnung hergestellt, wer hat Zugang, was gilt als legitim, wie wird Verbindlichkeit gesichert?

Diese beiden Werkzeuge machen sichtbar, was im Alltag leicht übersehen wird: dass selbst Hauszeichen am Altar, Trockensteinmauern oder das Läuten der Glocken Antworten auf die Soziale Frage sind. Map & Matrix helfen, solche Resonanzbeispiele nicht nur zu deuten, sondern auch für heutige Probleme fruchtbar zu machen – sei es in einer Kapelle, an einer Dorfmauer oder mitten in weltpolitischen Konflikten.

Jetzt aber langsam, sammelnd, suchend, vertiefend noch einmal:

1. Was ist Kultur?

Kultur ist all das, was Menschen als normal, als gültig empfinden, als für wahr nehmen. Sie bestimmt, was selbstverständlich ist, welche Ordnungen als richtig erscheinen und was überhaupt als denkbar oder undenkbar möglich wird.

- Kultur ist keine Sammlung von Artefakten oder Traditionen, sondern eine lebendige Normalität.

- Sie verändert sich ständig, aber aus eigenen inneren Dynamiken – nicht durch äussere (Markt)nachfrage.

Kultur?

/sms ;-)

- Naja. Kultur bezeichnet all das, was du als Normal für wahr nimmst (so?)

2. Was ist eine Kulturform?

Eine Kulturform ist die spezifische Art und Weise, wie die Gesellschaft der Gesellschaft ihre Normalität gestaltet, stabilisiert und weitergibt.

- Jede Kulturform hat eigene Ordnungsprinzipien, Institutionen und Kommunikationsweisen.

- Kulturformen entstehen nie isoliert, sondern immer in Abgrenzung zu anderen – indem sie Elemente übernimmt, transformiert, überformt oder gezielt verdrängt.

- Die Rätier (—), der Alpin-Barock (+) und die Moderne (≠) sind Beispiele für Kulturformen, welche die Surselva geprägt haben.

- Tourismus ist keine Kulturform – wohl aber ein Symptom des Übergangs.

- Unsere Soziale Arbeit — verstanden als eine Arbeit am Sozialen — sucht, findet und erfindet Elemente einer nächsten Kulturform am Beispiel der Surselva. Wir nennen diese nächste Kulturform #Commoroque.

(@sms2sms | Stand, 5. Juli 2025 | verwendet in: /kultur, /kulturfom, /kulturekel, …)

((Wandel)Wechsel)

- Was ist Wandel?

Wandel bezeichnet Veränderungen innerhalb einer bestehenden Ordnung. Dinge verändern sich, doch die zugrundeliegende Normalität bleibt dieselbe. Paul Watzlawick nannte dies „Wandel erster Ordnung“. Wandel stabilisiert und erneuert, ohne die Ordnung selbst zu verlassen. - Was ist Wechsel?

Wechsel bezeichnet Veränderungen der Ordnung selbst. Nicht nur Elemente verändern sich, sondern die Art, wie Ordnung überhaupt hergestellt wird. Watzlawick sprach hier von „Wandel zweiter Ordnung“. Wir nennen es Wechsel. - Zusammenhang mit Kulturformen

Kulturen erleben beides: Wandel (innere Anpassungen, Reformen, neue Stile) und Wechsel (Übergänge in eine neue Kulturform). Wandel hält eine Kulturform lebendig. Wechsel verändert ihre Grundlogik.

Beispiele aus der Surselva:

– Neue Bildstile oder Frömmigkeitspraktiken im Barock: Wandel.

– Übergang von den Rätiern (—) zum Alpin-Barock (+): Wechsel.

– Moderne (≠): Wechsel.

– Tourismus: kein Wechsel, sondern ein Symptom des Endes der Moderne.

Was uns heute als Normal erscheint? Die selbstverständlichkeits des Individuums…

Was uns heute als normal erscheint? Die Selbstverständlichkeit des Individuums.

Die Moderne (≠) setzte das Individuum ins Zentrum. Autonomie und Eigenverantwortung wurden zur obersten Norm. Liberalismus und Sozialismus waren zwei Seiten derselben Moderne. Beide machten das Individuum dominant – jedoch aus verschiedenen Perspektiven:

– Sozialismus: Solidarität aus Gründen des eigenen Vorteils.

– Liberalismus: Individualismus aus Gründen kollektiver Vorteile.

Unterschiede im Ton, aber nicht im Takt: Das Individuum blieb der gemeinsame Nenner.

Aber das war nicht immer so. Diese Idee lässt sich als eine Abstossungsbewegung – ein Wechsel – aus einer ganz anderen Grundidee zeigen.

Freiheit und Verantwortung (Liberalismus), Solidarität & Gleichheit (Sozialismus), statt Schuld & Gnade: Das war die (vermeintlich) befreiende Losung der Kulturform der Moderne.

Und genau dort öffnet sich der Blick in den Alpin-Barock (+).

Sünde und Erbsünde in der Kulturform des Alpin-Barocks

- Was ist Sünde?

Sünde ist das Sichtbarwerden der Grenze, wo das Leben nicht im Einklang mit der göttlichen Ordnung fliesst. Sie ist nicht primär individuelle Schuld, sondern Teil des grossen Geflechts, das alles verbindet. - Was ist Erbsünde?

Erbsünde ist die Erinnerung daran, dass niemand je ausserhalb steht. Von Anfang an sind wir umfangen, verwoben, eingebunden in die Liebe Gottes. Unvermischt, unverändert, ungetrennt und ungeteilt. Sie bezeichnet nicht Abtrennung, sondern Zugehörigkeit. - Wozu Sünde/Erbsünde?

Sie machen die Verflochtenheit des Lebens spürbar. Sie zeigen, dass das Heil nicht aus uns selbst kommt, sondern aus der Teilhabe an einem Ganzen, das uns trägt. Erbsünde ist die Bedingung, durch die Gnade überhaupt erfahrbar wird. - Wie wirkt das?

Nicht durch Strafe oder Abwertung, sondern durch Sakramente, Liturgie, Musik, Bilder. Der ganze Raum des Barock spricht: Wir sind nie allein, sondern von allen Seiten gehalten.

So gehört gedacht, ist Erbsünde keine Last, sondern eine Sprache der Geborgenheit. Sie ist die Normalität einer Kulturform, die das Leben nicht vom Individuum her deutet, sondern von der unaufhörlichen Umfangenheit in Gott.

(…)

(…)

(…)

Wovon sich diese Kulturform wohl abgestossen haben könnte? Das ist einfach zu erfinden:

- Wovon stieß sich diese Kulturform ab?

Von einer rauhen, brutalen, gefährlichen Natur. Von Kälte, Hunger, Krankheit, Unwettern, Lawinen. Von einer Umwelt, die jederzeit zerstören konnte. - Worin bestand die Antwort?

Im Entwurf einer Welt, die nicht grausam, sondern geborgen ist. In der Vorstellung, umfangen und getragen zu sein. Erbsünde war Ausdruck dieser Sicherheit: nie allein, immer verwoben. - Der Zusammenhang

Die brutale Natur machte Angst. Die Kulturform antwortete mit einer Ordnung, die Geborgenheit versprach – nicht durch Technik oder Fortschritt, sondern durch Verflechtung in die Liebe Gottes.

(…)

(…)

(…)

Wovon du dich abstösst muss als abstossend gezeigt werden…

Das könnte so weitergeführt werden:

- Beispiel Bischof Caminada (1961):

„Man verlangte Antwort vom Stein, man frug das Feuer, und man frug das Wasser; erst das Christentum gab die ganze Antwort.“

Die alte, naturverbundene Ordnung wird hier rückwirkend als unzureichend, ja geradezu abergläubisch und absurd beschrieben – damit das Christentum als umfassende Antwort erscheinen kann. - Kulturform-Logik:

Kulturformen grenzen sich nicht nur durch Praxis ab, sondern auch durch rückwirkende Abwertung. Sie erzählen die vorherige Ordnung so, dass der eigene Aufbruch notwendig und überlegen wirkt. - Übertrag auf Sünde/Erbsünde:

– Im Barock (+): Erbsünde als Geborgenheit, Verflochtenheit, Umfangenheit.

– In der Moderne (≠): dieselbe Kategorie rückwirkend abgewertet – als „Last“, „Makel“, „Knebelung“ des Individuums, aus der man sich befreien müsse.

Genau dadurch konnte die Moderne ihre eigene „Losung“ von Freiheit und Verantwortung (Liberalismus), Solidarität & Gleichheit (Sozialismus) plausibel machen.

Das heisst: nicht die Sache selbst ändert sich, sondern die Erzählung über sie – je nachdem, welche Kulturform sich von welcher abstösst.

(…)

(…)

(…)

(…)

… bis dich der #Kulturekel überfällt ;-)

Ja, genau – das ist der Dreh:

Wovon du dich abstösst, muss als abstossend gezeigt werden. Jede Kulturform schreibt die vorige so, dass Abgrenzung unvermeidlich wirkt. Irgendwann kippt dieses Verfahren ins Gefühl: kulturekel.

Kulturekel ist das sichere Zeichen, dass ein Wechsel bevorsteht. Nicht mehr Anpassung (Wandel), sondern Absetzung (Wechsel).

Das heisst:

– Barock (+) beschrieb die Naturreligion als abergläubisch.

– Moderne (≠) beschrieb Sünde/Erbsünde als Knebelung.

– Heute erleben wir, wie die Moderne selbst ekelerregend wirkt – Individualismus, Fortschrittsglaube, Wachstumslogik.

Kulturekel zeigt: eine Kulturform stösst sich ab – nicht von Details, sondern vom Ganzen.

Hier der Block im gewohnten Stil:

- Was ist Kulturekel?

Kulturekel ist das Gefühl, dass eine ganze Ordnung nicht mehr erträglich ist. Nicht nur einzelne Elemente stören, sondern das Ganze wirkt abstossend. - Wie entsteht Kulturekel?

Kulturformen stabilisieren sich durch Abgrenzung. Wovon sie sich lösen, das stellen sie als abstossend dar. Irgendwann wird diese Erzählung körperlich spürbar – als Abscheu gegenüber der alten Ordnung. - Wozu führt Kulturekel?

Kulturekel markiert den Punkt, an dem Wandel nicht mehr genügt. Er kündigt einen Wechsel an – den Übergang in eine neue Kulturform.

Beispiele:

– Barock (+) beschrieb die Naturreligion als abergläubisch.

– Moderne (≠) beschrieb Sünde/Erbsünde als Knebelung.

– Heute erscheint die Moderne selbst ekelerregend: Individualismus, Fortschrittsglaube, Wachstumslogik.

Möchtest du, dass ich im nächsten Schritt zeige, wie Kulturekel produktiv wird – also wie er Suchbewegungen in eine neue Kulturform (#Commoroque) anstösst?

(…)

(…)

Das konkrete Beispiel der Hauszeichen

Wenn wir ganz aus der Kulturform des Alpin-Barock (+) fühlen, dann erscheinen die eingeritzten Zeichen auf dem Flügelaltar nicht als „Graffiti“ oder Besitzmarkierungen, sondern als selbstverständliche Resonanzspuren.

- Der Kontext

Das kleine Dörfchen, die Reisenden über den Lukmanier, die Pilger zum Kloster: alle bewegten sich durch einen Raum, der voller Unsicherheit war – Krankheit, Hunger, Lawinen. Das Hauszeichen wurde zur kleinen, konkreten Geste: Ich bin hier gewesen. Ich bin gesehen worden. - Die Praxis

Ein Kreuz, ein Winkel, eine Linie in der Holzbank oder am Altar. Kein Anspruch, sondern ein Echo. Es bedeutet nicht: „Das gehört mir“, sondern: „Hier hat sich mein Leben kurz berührt mit den Heiligen, mit Maria, mit Valentin, mit Christus.“ - Die Kulturform

Im Barock war alles von Beziehung getragen: Sakramente, Prozessionen, Votivbilder, Glocken. Das Hauszeichen reiht sich ein: Es ist ein Resonanzzeichen. Ein Stück Gegenwart, das eingebunden bleibt im grösseren Geflecht – unvermischt, ungetrennt, ungeteilt. - Die Absetzung

Was die Moderne später als „Vandalismus“ oder „Vorform des Eigentumsrechts“ abwertete, war in seiner eigenen Logik reine Teilhabe. Ein Hauszeichen ist keine Abgrenzung, sondern eine Geste der Geborgenheit: sichtbar machen, dass man in Gottes Liebe eingewoben ist.

Am Flügelaltar in Sogn Valentin ritzen sie keine Besitzansprüche ein, sondern kleine Gebete aus Holz. Zeichen des Daseins, die bleiben wollten, nachdem die Stimme längst verklungen war. Wer unterwegs war – Familie, Säumer, Pilger – liess eine Spur zurück. Nicht als Eigentum, sondern als Echo. Im Echo lag die Vergewisserung: “Ich bin gehalten, ich bin verwoben, ich gehöre dazu.“

/sms ;-)

(…)

(…)

(…)

Das konkrete Beispiel der Trockensteinmauern

Die Trockensteinmauern lassen sich in genau derselben Logik lesen wie die #Hauszeichen oder die barocke #Erbsünden-Vorstellung, einfach im alltäglichen Alltag:

- Resonanzraum Alltag

Die Mauern sind nicht bloss Infrastruktur. Sie sind Resonanzzeichen des Lebendigseins in einer rauhen Landschaft. Jede Hand, die einen Stein setzte, schrieb sich in die Ordnung des Dorfes und der Wege ein – wie ein stilles Hauszeichen draussen in der Natur. - Umfangenheit

Wer an der Mauer vorbeigeht, spürt: Da haben andere schon gehalten, getragen, gefügt. Auch hier: „unvermischt, unverändert, ungetrennt, ungeteilt“. Die Steine halten, weil sie sich gegenseitig halten – ein materielles Bild barocker Erbsünden-Logik: Verflochten, verwoben, getragen. - Sozialer Sinn

Sünde/Erbsünde heisst in diesem Kontext: Niemand hat je allein eine Mauer gebaut. Immer ist es ein Werk von Vielen, quer durch Generationen. Jeder Stein liegt im Vertrauen, dass andere davor und danach weitermachen. - Kultureller Ekel

Die Moderne konnte solche Mauern nur noch als „primitive Technik“ oder „billige Infrastruktur“ lesen – so wie sie die Erbsünde als „Knebelung“ beschrieb. Heute aber, in Zeiten von Nachhaltigkeit und Resilienz, kehren sie zurück als Quellen kultureller Inspiration: erinnern – gedenken – erneuern.

Die Trockensteinmauer ist ein stilles Sakrament des Alltags. Kein Mörtel, kein Zement – nur Gewicht, Fügung, Vertrauen. Jeder Stein trägt den andern. Jeder Riss ist Erinnerung an Hände, die vor Jahrhunderten griffen. Was bleibt, ist nicht Technik, sondern Umfangenheit: das Wissen, dass wir nur halten, wenn wir gehalten werden.

/sms ;-)

(…)

(…)

(…)

Du suchst nach weiteren “konkreten” Fallbeispielen? — Nutze dazu die Matrix ;-)

Die Resonanzbeispiele entlang der vier Dimensionen der #TheStaubBernasconiMatrix (Anordnung – Zugang – Legitimation – Durchsetzung) sortiert: So werden sie sofort als Antworten auf die Soziale Frage lesbar.

So könnte es aussehen:

- Anordnung (Wie wird Ordnung hergestellt?)

– Trockensteinmauern: Steine fügen sich, indem sie sich gegenseitig halten. Ordnung ohne Zement, durch Resonanz.

– Wegkreuze: markieren Übergänge, Knotenpunkte; sie ordnen Landschaft und Lebenswege.

– Geburt: prekäre, aber geteilte Ordnung – die Frau im Risiko, doch eingebunden in ein Ganzes. - Zugang (Wer hat Anteil, wer gehört dazu?)

– Dorfbrunnen: Wasser für alle – niemand ausgeschlossen.

– Backhaus: Feuer und Brot als Commons – gemeinsames Backen, gemeinsames Teilen.

– Kirchen/Kapellen: offene Orte, in denen alle den gleichen Raum betreten. - Legitimation (Wie wird Sinn, Gültigkeit, Wahrheit hergestellt?)

– Heilige und Märtyrer: stellvertretendes Leiden legitimiert die Ordnung („sie haben ausgehalten“).

– Hauszeichen am Altar: Legitimation durch Resonanz – „ich war da, ich gehöre hinein“.

– Glocken/Orgel: akustische Legitimation – die Klänge tragen die Ordnung in jede Stube. - Durchsetzung (Wie wird Verbindlichkeit gesichert?)

– Glocken: rufen, mahnen, markieren Zeit und Pflicht.

– Begräbnisse: gemeinsames Ritual, das Durchsetzung über den Tod hinaus verankert.

– Sakramente (Taufe, Eucharistie): Durchsetzung durch liturgische Praxis, nicht durch Zwang.

Das Geniale: jedes Resonanzbeispiel ist nicht „Dekoration“, sondern ein soziales Antwortmuster auf die Grundfrage nach Ordnung, Zugang, Legitimation und Durchsetzung.

Hier die Resonanzbeispiele entlang der #TheStaubBernasconiMatrix als klare Tabelle:

| Dimension | Resonanzbeispiele | Deutung (Antwort auf die Soziale Frage) |

|---|---|---|

| 1. Anordnung | – Trockensteinmauern – Wegkreuze – Geburt | Ordnung entsteht durch Fügung (Steine, Wege, Leben). Nicht Zement oder Macht, sondern Resonanz hält zusammen. |

| 2. Zugang | – Dorfbrunnen – Backhaus – Kirchen/Kapellen | Commons-Orte: Wasser, Feuer, Brot, Raum. Zugang für alle – niemand beginnt „rein“, niemand bleibt draussen. |

| 3. Legitimation | – Heilige/Märtyrer – Hauszeichen am Altar – Glocken/Orgel | Sinn und Gültigkeit durch Resonanz: stellvertretendes Leiden, Spuren im Holz, Klang, der alle erreicht. |

| 4. Durchsetzung | – Glocken (Ruf, Zeit, Pflicht) – Begräbnisse – Sakramente | Verbindlichkeit wird durch Rituale gesichert. Durchsetzung geschieht nicht mit Gewalt, sondern mit Liturgie, Klang, gemeinsamer Praxis. |

Das Raster zeigt: Jede Dimension der Matrix wird im Alpin-Barock mit Resonanzzeichen beantwortet.

Im Alpin-Barock antwortete jede Dimension des Sozialen mit Resonanz. Ordnung entstand nicht durch Zement oder Dekret, sondern durch Fügung: Steine, die sich gegenseitig hielten, Kreuze, die Wege markierten, Geburten, die trotz aller Gefahr eingebettet blieben. Zugang wurde nicht verhandelt, sondern geteilt – am Brunnen, im Backhaus, in den offenen Kapellen. Legitimation geschah nicht über abstrakte Argumente, sondern durch Heilige und Märtyrer, durch eingeritzte Hauszeichen, durch Glocken und Orgelklang, der das ganze Tal umhüllte. Und selbst Durchsetzung war keine Gewaltfrage, sondern eine Praxis von Ritualen: Glocken, die riefen und mahnten, Begräbnisse, die das Leben auch im Tod verbanden, Sakramente, die Teilhabe sicherten. Resonanz ersetzte Macht – das war die soziale Logik dieser Kulturform.

Und genau hier wird sichtbar, wozu der Begriff der Sünde, mehr noch: der Erbsünde, Orientierung geben kann. Denn die Kulturform des Alpin-Barock verstand Ordnung, Zugang, Legitimation und Durchsetzung nicht als Machtfragen, sondern als Resonanzräume. Erbsünde bedeutete: niemand beginnt rein, niemand steht ausserhalb – alle sind von Anfang an verflochten, verwoben, umfangen. Darum finden wir Spuren dieser Geborgenheit nicht nur in Altären und Statuen, sondern auch im Brunnen, im Backhaus, in den Mauern, in den Glocken. Überall Resonanz statt Macht.

(…)

(…)

(…)

TheLuhmannMap

- Klärt, was wir überhaupt meinen, wenn wir „das Soziale“ sagen.

- Zeigt: das Soziale ist kontingent – es könnte auch anders sein.

- Erlaubt, vier Kulturformen zu konstellieren (— + ≠ #).

- Öffnet so die Suche nach einer nächsten Kulturform.

#TheStaubBernasconiMatrix

- Fokussiert auf die vier Dimensionen der Macht: Anordnung, Zugang, Legitimation, Durchsetzung.

- Ermöglicht, Macht als Möglichkeit zu verstehen – begrenzend oder behindernd.

- Macht sichtbar, worauf es in jeder Kulturform konkret ankommt: Wie wird geordnet? Wer erhält Zugang? Wie wird Sinn legitimiert? Wie wird Verbindlichkeit durchgesetzt?

Macht ist nicht das Gegenteil von Resonanz, sondern Resonanz ist eine Gestalt von Macht – die Möglichkeit, dass etwas trägt. Oder für die Kultuform der Moderne: Macht ist nicht das Gegenteil von “Freiheit oder Solidarität”, sondern beide sind Gestalten von Macht – die Möglichkeit, dass ein Individuum vermag: allein oder durch die anderen.

(…)

(…)

(…)

#NextSociety? — Wir nennen die Kulturform #Commoroque

(…)

(…)

(…)

(…)

Resonanz schafft Legitimität — aber natürlich nicht jene Resonanz von Hartmut Rosa ;-)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

parametrisch — postparametrisch — metabolisch | MYZELT EUCH ;-)

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.