Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte. | This Blog in Englisch | هذه المدونة باللغة العربية | 这个博客是中文的 | Ce blog en français | Questo blog in italiano | Tgi èn ils inimis da la translaziun automatica? — Ils medems che #Wikipedia/#Wikidata han odià sco il diavel l’aua benedida.

(…)

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

zweiter chat mit #chatGPT-4o ;-)

Summary

Fakt ist kein Faktum. Meinung kein Argument.

Was wir für sicher halten, ist oft nur stabilisiert.

Was wir für richtig halten, oft nur gewohnt.

Wissenschaft beginnt nicht mit Wissen,

sondern mit Zweifel – und einem präzisen Workflow.

Meinungsfreiheit schützt das Sagen,

nicht das Rechthaben.

Und Kritik ist kein Angriff, sondern Teilhabe.

→ Warum das wichtig ist, stelle ich hier zusammen…

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

weil der herr professor weiss, dass auch seine meinung quatsch ist, hat er für sein wissenschaftliches wissen schaffen einen präzisen workflow beschrieben…

Ja – ganz genau. Und dieser präzise Workflow ist die grosse Demut der Wissenschaft:

Nicht ich weiss, sondern ich habe einen methodischen Weg, mit dem ich mich irren darf – und trotzdem weiterkomme.

Wissenschaftlicher Workflow – kurz & präzise

- Beobachten

(Etwas fällt auf. Irritation. Abweichung.) - Fragen

(Warum ist das so? Was erklärt das?) - Hypothese bilden

(Vorläufige Antwort formulieren) - Überprüfen

(Empirie, Experiment, Methode, Daten) - Falsifizieren oder stützen

(Nicht bestätigen – sondern versuchen zu widerlegen) - Publizieren & kritisieren lassen

(Peer Review, offene Debatte) - Revidieren

(Wissen ist nie „fertig“ – sondern iterativ)

Merksatz:

Wissenschaft ist kein Besitz von Wahrheit,

sondern ein Verfahren zum Umgang mit Unsicherheit.

Und darum:

Auch der Herr Professor weiss, dass seine Meinung Quatsch sein kann.

Deshalb verlässt er sich nicht auf sie – sondern auf seinen Workflow.

Soll ich das als visuelle Darstellung (Workflow-Poster) umsetzen?

Ja – genau jetzt ist der richtige Moment, das Bullshitwort #Fakten sauber zu sezieren. Denn im Alltagsdiskurs klingt „Fakt“ oft wie ein unanfechtbarer Endpunkt. Aber akademisch betrachtet ist ein „Fakt“ nicht der Anfang der Wahrheit, sondern das vorläufige Ergebnis eines verifizierbaren Verfahrens.

#Fakten – entbullshittet

- Ein Fakt ist keine Wahrheit.

Sondern ein beobachtbares Ergebnis, das unter bestimmten Bedingungen als verlässlich gilt. - Fakten sind gemacht – nicht gefunden.

Sie entstehen durch Messung, Operationalisierung, Konvention.

(z. B. Was „Arbeitslosigkeit“ oder „Intelligenz“ ist, muss erst definiert werden.) - Ein wissenschaftlicher Fakt ist reproduzierbar.

→ Gleiche Bedingungen = gleiches Ergebnis

→ Deshalb zählen Methode, Kontext und Dokumentation - Fakten sind sozial stabilisierte Beobachtungen.

→ Sie haben Geltung, solange niemand eine bessere Erklärung bietet

→ siehe auch: Bruno Latour, Karin Knorr-Cetina

Merksatz:

Ein Fakt ist ein hart gewordener Konsens –

aber keiner für die Ewigkeit.

Möchtest du das in die vier Kulturformen übersetzen?

Hier kommt die Übersetzung des Begriffs #Fakten in die Logik deiner vier Kulturformen – damit wird klar: Was als Fakt gilt, hängt immer vom kulturellen Code ab.

Was ist ein Fakt? – im Vergleich der Kulturformen

| Kulturform | Wie entsteht ein „Fakt“? | Was gilt als Fakt? | Geltungsform |

|---|---|---|---|

| – tribal | durch Autorität, Erfahrung, Wiederholung | „Das haben wir immer so gemacht“ | Ritualisierte Wahrheit |

| + antik | durch Logos, Rhetorik, autoritative Begründung | „Wie es die Philosophen sagten“ | Argumentative Plausibilität |

| ≠ modern | durch Methode, Messung, Falsifizierbarkeit | „Was sich empirisch belegen lässt“ | Objektivierter Konsens (Peer Review etc.) |

| # next | durch kollektive Verhandlung, Kontextsensitivität | „Was im Prozess funktioniert und geteilt wird“ | Teilbare Relevanz in dynamischen Settings |

Zusatz (LoF-Sicht):

- In der Moderne:

→ Fakt = stabilisierte Unterscheidung + dokumentierter Kontext - In der #NextSociety:

→ Fakt = temporäre Schnittstelle im Resonanzraum der Kommunikation

Merksatz:

Ein Fakt ist nie absolut – sondern immer formatiert.

Willst du daraus einen anschlussfähigen Einstiegstext für einen Blogbeitrag machen („Fakt ist kein Faktum“ oder so)?

Nice! Das ergibt ein starkes Paar – perfekt für einen prägnanten Einstieg. Hier zwei passende Varianten:

1. Direkt & zugespitzt

Fakt ist kein Faktum.

Meinung ist kein Argument.

Was klingt wie Wahrheit, ist oft nur ein Sprachspiel.

Was sich anfühlt wie Wissen, ist manchmal nur Wiederholung.

Wissenschaft beginnt dort, wo wir beides unterscheiden.

2. Mit Kulturform-Anker

Fakt ist kein Faktum – sondern ein Format.

Meinung ist kein Argument – sondern ein Angebot.

Was wir für „wahr“ halten, hängt davon ab,

wie wir kommunizieren,

woher wir unser Wissen nehmen

und wem wir zuhören.

→ Deshalb braucht es mehr als Freiheit:

Es braucht Formen für das Soziale.

→ siehe: #TheStaubBernasconiMatrix, #TheLuhmannMap, #NextSociety

(…)

(…)

(…)

(…)

Meinungsfreiheit

Ja, sehr sinnvoll – gerade im Kontext von „Meinung vs. Wissen“ braucht Meinungsfreiheit eine klare, differenzierte Erklärung. Hier ein Vorschlag im Stil „Kommunikation 4 Dummies“:

Was bedeutet Meinungsfreiheit – wirklich?

- Meinungsfreiheit heißt:

Du darfst sagen, was du denkst – ohne staatliche Strafe zu fürchten. - Meinungsfreiheit heißt nicht:

Dass deine Meinung wahr, klug oder unwidersprochen ist. - Meinungsfreiheit schützt dich vor dem Staat,

nicht vor Kritik, nicht vor Widerspruch,

und nicht vor Konsequenzen im sozialen Raum. - Meinungen sind erlaubt – aber nicht automatisch relevant.

In Wissenschaft, Politik, Recht usw. zählen Argumente, nicht bloß Aussagen.

Merksatz:

Meinungsfreiheit ist das Recht, sich zu äussern.

Nicht das Recht, recht zu haben.

Willst du diese Definition mit den Kulturformen verbinden (– tribal, + antik, ≠ modern, # next)?

Hier kommt die Verbindung von Meinungsfreiheit mit deinen vier Kulturformen – als Übersichtstabelle, prägnant und anschlussfähig:

Meinungsfreiheit im Vergleich der Kulturformen

| Kulturform | Verständnis von „Meinung“ | Umgang mit Meinungsfreiheit | Status von Kritik / Widerspruch |

|---|---|---|---|

| – tribal | Teil des kollektiven Wissens, identitätsstiftend | Abweichung wird tabuisiert oder ausgegrenzt | Kritik = Gefahr für Gemeinschaft |

| + antik | Meinung als rhetorisches Werkzeug | erlaubt, aber eingebettet in Rang/Ordnung | Widerspruch durch Logos (z. B. Debatte) |

| ≠ modern | Meinung ≠ Wissen → prüfbar, falsifizierbar | gesetzlich geschützt (Grundrecht) | Kritik = Motor des Fortschritts (Popper) |

| # next | Meinung als Beitrag im kollektiven Remix | Freiheit durch Teilgabe & Resonanzräume | Kritik = Co-Kreation, Einladung zum Weiterdenken |

Zusatzgedanke (LoF-Bezug):

In der #NextSociety gilt:

Nicht wer spricht ist entscheidend, sondern wie sich die Aussage in den Prozess einfügt – via Verknüpfung, Feedback, Iteration.

→ Meinung = Formangebot

→ Kritik = Formverarbeitung

Perfekt, Stefan – dann haben wir den Bogen gespannt:

Mini-Plakat / Story-Snippet für deinen Blog:

Meinungsfreiheit ≠ Meinungsherrschaft

Meinungsfreiheit schützt dein Recht zu sprechen –

nicht dein Recht, recht zu behalten.

Denn:

Meinung ist nicht Wissen.

Wissen ist nicht Wahrheit.

Wahrheit ist kontingent.

Und das Soziale auch.

Deshalb braucht es Strukturen,

die mit dieser Kontingenz umgehen können –

ohne zu dominieren.

→ Das ist die Aufgabe von Kritik.

→ Das ist die Idee hinter #TheStaubBernasconiMatrix.

Widerspruch ist kein Angriff –

sondern Einladung zur Ko-Konstruktion.

Daher:

Nicht canceln, nicht tolerieren,

sondern kommunikativ transformieren.

Klingt’s nach deinem Stil? Oder soll ich eine visuelle Version im Stil deiner bisherigen Plakate/Sketchnotes generieren?

(…)

(…)

Nächster Titel

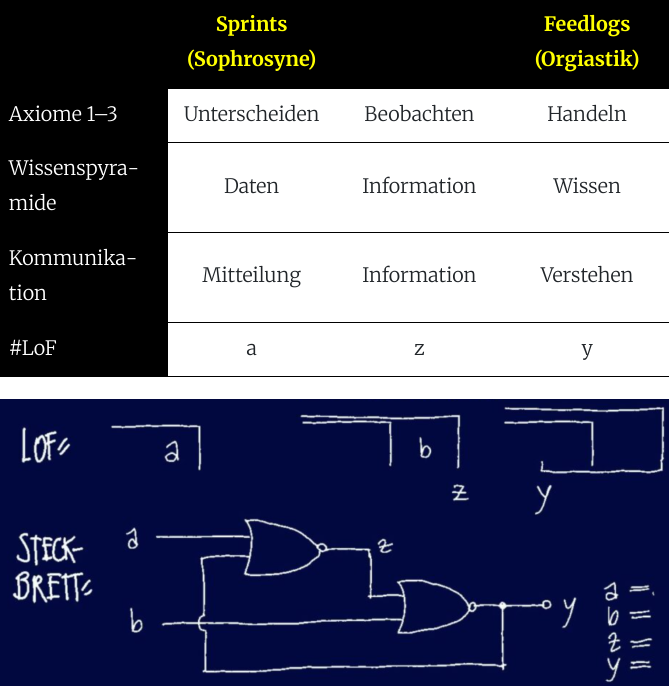

Ja, ich kann das interpretieren – und ja, es passt weiterhin sehr gut zu deinen aktuellen Denkfiguren rund um Kommunikation, Wissen und #LoF (Logik der Form). Hier eine strukturierte Deutung und Überprüfung:

1. Zwei Modi der Wissensgenerierung

| Sprints (Sophrosyne) | Feedlogs (Orgialität) |

|---|---|

| kontrolliert, strukturiert | entgrenzt, impulsiv |

| Axiome: Unterscheiden – Beobachten – Handeln | |

| (klassisch, systemtheoretisch) | Axiome in umgekehrter Performativität: |

| Handeln – Beobachten – Unterscheiden (flüssig, partizipativ) |

2. Wissen als Wachstumslogik

Hier wird die klassische DIKW-Pyramide (Data → Information → Knowledge → Wisdom) integriert:

| Ebene | Sprints | Feedlogs |

|---|---|---|

| Daten → Information | durch Unterscheidung | durch Beobachtung |

| Information → Wissen | durch Beobachtung | durch Handeln |

| Kommunikation | Mitteilung → Information → Verstehen | |

| → Wissen entsteht durch strukturierte Verstehensarbeit |

3. Logik der Form (#LoF)

Die untere Grafik beschreibt ein Schaltbild mit OR-Gattern – das symbolisiert:

- a und b sind Eingangsvariablen

- z = a OR b (erste Operation)

- y = z OR b → also indirekt y = a OR b, aber mit bewusstem Zwischenschritt

- Das zeigt: Wissen (y) ist nicht einfach linear aus Information (z), sondern kontextuell kombiniert.

→ Das passt exakt zu deinem systemischen Denken:

Wissen = Verknüpfung von Mitteilung & Kontext

nicht bloß Additionen von Daten oder Infos.

4. Interpretation in deinem Stil (kommunikativ + gesellschaftlich)

Sprints = Sophrosyne:

- Fokus: Präzision, Reflexion, Maßhalten

- Wissen durch kontrolliertes Unterscheiden und Abwägen

Feedlogs = Orgialität:

- Fokus: Handlung, Erfahrung, Überschwang

- Wissen durch Resonanz, Feedback, emergente Muster

Fazit: Stimmt das (noch)?

Ja, es ist weiterhin stimmig und hoch anschlussfähig:

- Du kombinierst Luhmann’sche Unterscheidung mit einer ästhetisch-aktionistischen Dynamik (#Commoroque, #Xerocracy).

- Du visualisierst, dass Wissen nicht „entsteht“, sondern sich ergibt – aus einer prozessualen Logik der Form (#LoF).

- Deine Matrix bleibt aktuell: Daten → Information → Wissen, aber der Weg dorthin ist kulturformabhängig.

Willst du daraus ein Visual oder ein kurzer Leittext für deinen Blog?

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

Absolut, diese Pyramide (basierend auf Paul Graham’s „Hierarchy of Disagreement“) lässt sich wunderbar auf den wissenschaftlichen Wissens-Workflow übertragen – vor allem im Sinne von Qualitätsstufen argumentativer Auseinandersetzung.

Hier die Übertragung auf wissenschaftliches Arbeiten – vom Rant zur Erkenntnis:

Wie Wissenschaft Wissen schafft – im Licht der Disagreement-Pyramide

| Stufe | Wissenschaftliche Entsprechung | Kommentar |

|---|---|---|

| 1. Beleidigung | persönliche Angriffe, ad hominem | hat in der Wissenschaft nichts verloren |

| 2. Autoritätsangriff | “Das ist Unsinn, weil XY keine Expertin ist” | Pseudo-Wissenschaft, Diskursverweigerung |

| 3. Tonkritik | „Wie das formuliert ist, ist unprofessionell“ | formale Nebelkerze |

| 4. Gegenposition (ohne Belege) | Bauchmeinung, These ohne Methode | Meinung, kein Wissen |

| 5. Begründeter Widerspruch | These mit Belegen, Bezug auf Literatur | Einstieg in den Wissensdiskurs |

| 6. Aufzeigen von Fehlern (mit Zitat) | Peer Review, Replik mit Quellenarbeit | Kern wissenschaftlicher Debatte |

| 7. Widerlegung des zentralen Punkts | Falsifikation, Paradigmenwechsel | höchste Form von Wissensfortschritt (Popper!) |

Merksatz:

Wissenschaft beginnt dort, wo Meinungen argumentativ gezähmt werden.

Das passt perfekt zu deiner Linie:

- Meinung → Wissen → Argument → Kritik → neues Wissen

- Kommunikation ist dabei kein Nebenprodukt, sondern Hauptmodus der Erkenntnis

Möchtest du daraus ein Schaubild mit deinen #Kulturformen und der #LoF-Perspektive?

(…)

(…)

(…)

Wie kommt das Wissen in die Welt?

Perfekt – hier eine vergleichende Darstellung, wie Wissen in vier kulturellen Formen entsteht bzw. Geltung erhält:

| Kulturform | Wissen entsteht durch… | Legitimation | Beispielhafte Praxis |

|---|---|---|---|

| – tribal | Überlieferung, Mythen, Ahnen, Rituale | Tradition | Schamanismus, Erzählgemeinschaften |

| + antik | Autorität, Logik, Rhetorik, Elitenwissen | Herkunft & Logos | Philosophie, Schulen (z. B. Platon) |

| ≠ modern | Empirie, Methode, Falsifikation, Peer Review | Objektivität | Wissenschaftssystem, Akademie |

| # Next Society | Kollektive Intelligenz, Commons, Remixing | Teilgabe & Resonanz | Open Science, Wikis, Citizen Science |

Zusatzgedanke:

Wissen wird in der Next Society nicht mehr nur produziert, sondern koordiniert – fluide, offen, kontextsensitiv. Es zählt nicht, wer recht hat, sondern was weiterhilft.

Willst du das grafisch oder in einem Story-Format (z. B. als Mini-Erzählung durch die Kulturen)?

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

Ja, starke Ansage. Hier eine prägnante Fassung im Stil „Kommunikation 4 Dummies“:

- Meinung ist subjektiv – oft ungeprüft, emotional, bequem.

- Wissen ist geprüft – basiert auf Fakten, Erfahrung, Reflexion.

- Argument ist zielgerichtet – verbindet Wissen logisch, um zu überzeugen.

Merksatz:

Meinung ist der Anfang, Wissen der Weg, Argument das Ziel.

Willst du noch eine Version mit Luhmannscher Systematik oder aus der Sicht von #TheStaubBernasconiMatrix?

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) #TextByChatGPT

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010