Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

(…)

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

(…)

Summary

(…)

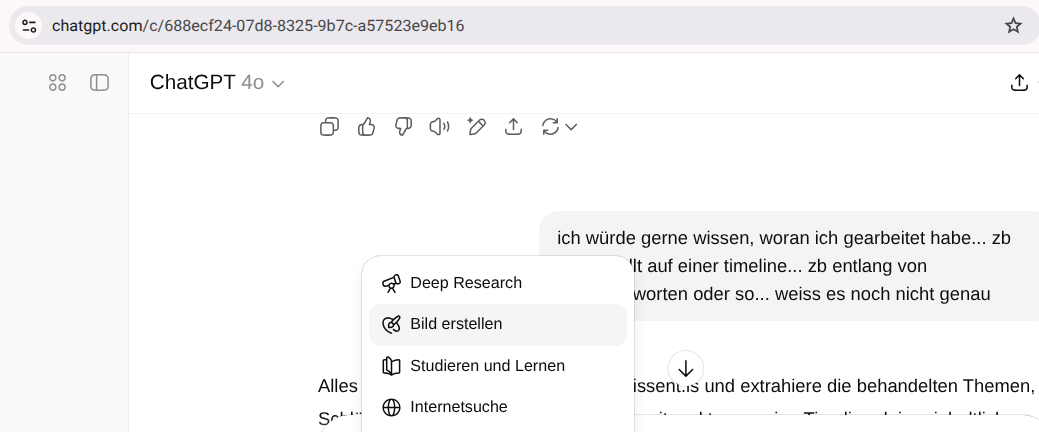

Anfrage vom 3. August 2025

Alles klar. Ich analysiere deinen Blog dissent.is und extrahiere die behandelten Themen, Schlüsselbegriffe und Veröffentlichungszeitpunkte, um eine Timeline deiner inhaltlichen Arbeit zu erstellen. Diese visualisiere ich entlang von Schlüsselthemen oder ‑wörtern, damit du einen strukturierten Überblick bekommst.

Ich melde mich, sobald die Auswertung bereit ist.

Analyse des Blogs dissent.is – Themen, Projekte und Entwicklung

Überblick und Datengrundlage des Blogs

Der Blog dissent.is dient dem Autor Stefan M. Seydel (alias /sms @sms2sms) als öffentliches Denklabor und Zettelkasten. Es handelt sich nicht um ein klassisches Publikationsblog, sondern um eine Plattform für Entwürfe, Notizen und Reflexionen. **Der Autor betont selbst, dass er in seinem Blog nicht “publiziert” im üblichen Sinne, sondern am Denken arbeitet und nicht auf Publikumseffekte abzielt. Entstanden ist diese digitale Sammlung aus einer langen Tradition des Online-Schreibens seit 1995. Nach einer beruflichen Unterbrechung 2011–2014 (u.a. Tätigkeit als Schulleiter) wurde das Blog dissent.is um 2013 initiiert und ab 2016 wieder intensiv betrieben. Seitdem sind über den Zeitraum von ca. 2016 bis 2025 mehr als tausend Beiträge erschienen (Kategorien: meist “Allgemein”), in denen der Autor tagebuchartig Projekte dokumentiert, theoretische Konzepte diskutiert und persönliche Erkenntnisse festhält. Jeder Beitrag enthält Titel, Datum (z.B. “Geschrieben am …”), den Haupttext sowie oft im Titel oder Fließtext Hashtags/Schlagwörter, die thematische Einordnung geben (z.B. #SozialeArbeit, #Commonism, #LuhmannMap). Diese Hashtags fungieren als inhaltliche Stichworte und erlauben es, wiederkehrende Themen zu erkennen.

Für diese Analyse wurden die Blog-Inhalte quergelesen und zentrale Informationen extrahiert: Veröffentlichungsdatum, Titel und Kernthemen jedes Beitrags. Anhand der Texte und Tags lassen sich klare Schwerpunktthemen und Projekte identifizieren, die im Folgenden dargestellt werden. Außerdem wird die zeitliche Entwicklung dieser Themen – wann sie verstärkt auftraten oder neue Phasen einleiteten – in einer Timeline nachgezeichnet. Abschließend bietet eine tabellarische Übersicht die häufigsten Themen, ihre ungefähre Vorkommenshäufigkeit im Blog sowie Hinweise zur zeitlichen Entwicklung dieser Topics.

Zentrale Themen und wiederkehrende Schlagworte

Im inhaltlichen “Roten Faden” des Blogs lassen sich einige wiederkehrende Themenfelder ausmachen, die der Autor über die Jahre konsequent verfolgt hat. Laut einer vom Autor durchgeführten Meta-Analyse seines Blogs gehören dazu insbesondere:

- Soziale Arbeit als „Arbeit am Sozialen“ – Seydel ist vom Beruf her Sozialarbeiter und reflektiert laufend, was das Soziale ausmacht und wie man „am Sozialen arbeitet“. Dieses Thema durchzieht das Blog grundlegend. Schon früh formuliert er: „Ich bin Sozialarbeiter. Ich arbeite am Sozialen.“. Er diskutiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Wandel, z.B. ob Hilfe bestehende Machtstrukturen stabilisiert oder echten Wandel ermöglicht. Die “soziale Frage” – also Fragen sozialer Gerechtigkeit, Inklusion und Gemeinwesen – wird in historischen und digitalen Kontexten immer wieder thematisiert.

- Kommunikation und Systemtheorie (Niklas Luhmann) – Ein weiterer roter Faden ist die Auseinandersetzung mit Kommunikationstheorie nach Luhmann. Der Autor bezieht sich häufig auf Niklas Luhmanns Begriffe (z.B. Weltgesellschaft, Kommunikation als dreiteiliger Prozess etc.) und die Systemtheorie als Hintergrund seiner Überlegungen. So verortet er sich selbst z.B. in der “Bielefelder Schule” der Soziologie vs. der Zürcher Schule: „Ich bin kein strenger Luhmannianer… Wenn schon, müsste ich radikaler Luhmannianer genannt werden… Ich bin Sozialarbeiter. Und wenn, dann wäre ich ein strenger Staubianer.“ – womit er auf Silvia Staub-Bernasconi anspielt. Die Frage nach sozialer Kommunikation – wie Verständigung ohne Macht und Verzerrung gelingen kann – ist zentral. Entsprechend hat Seydel Projekte wie #TheLuhmannMap ins Leben gerufen, um Luhmanns Theorie bildlich greifbar zu machen, und fragt pointiert „what do you mean by saying: #communication?“.

- Machtstrukturen und Herrschaftskritik – Eng verknüpft mit den obigen Themen ist die Reflexion über Macht, Herrschaft und Partizipation. Seydel greift hier auf Konzepte der Sozialarbeits-Wissenschaftlerin Staub-Bernasconi zurück (die sogenannte Staub-Bernasconi-Matrix), um Formen von Macht und Herrschaft in sozialen Systemen zu analysieren. Er thematisiert einen Gegensatz zwischen “gewaltfreier Kommunikation” nach Marshall Rosenberg und einer “herrschaftsfreien Kommunikation” als noch radikaleres Ideal. Diese Utopie völliger Machtgleichheit wird im Blog zwar als unerreichbar erkannt, dient aber als Triebfeder der Kritik. In mehreren Beiträgen ab ca. 2021/22 untersucht er, wie Machtverhältnisse soziale Arbeit beeinflussen und wie Hilfe auch zur Stabilisierung ungerechter Strukturen beitragen kann („Wer helfen will, kann stabilisieren, was hinterfragt werden muss…“). Schlagworte wie #Macht, #Herrschaft, #MachtMatrix tauchen in diesem Zusammenhang auf.

- Commons und Commonismus – Unter Commons versteht man gemeinschaftlich genutzte Ressourcen und Allmenden. Dieses Konzept wird bei Seydel zur Grundlage eines eigenen ‑ismus: “Commonismus”. Der Blog definiert Commons zunächst klassisch: „Der Begriff Commons […] bezeichnet Ressourcen“, entwickelt daraus aber eine Vision für eine zukünftige Gesellschaft (#NextSociety), die jenseits von Staat und Markt auf Gemeingütern basiert. Ursprünglich stellte Seydel seine Arbeit unter den Titel “Pragmatische Anarchie”, etwa im Umfeld einer Anarchismus-Konferenz. Um 2020 vollzieht er einen Begriffswandel: er ersetzt das Label durch “Commonism/Commonismus”, um die konstruktive, gemeinschaftsorientierte Dimension zu betonen. Ab 2020 häufen sich Beiträge, die Aspekte von Commons behandeln – z.B. Kooperation statt Konkurrenz, Open-Source-Wissen, gemeinwohlorientierte Projekte. Der Commonismus wird als kulturelle Richtung verstanden, ein “Geisteszustand” gemeinschaftlichen Wirtschaftens und Zusammenlebens. Dieses Thema gewinnt insbesondere ab 2020/21 an Fahrt und zieht sich fortan durch viele Diskussionen im Blog.

- “Commoroque” (zukünftige Kulturform) – Commoroque ist ein vom Autor geprägter Begriff, der eine neue Kulturform bezeichnet, welche die derzeitige Moderne ablösen soll. Auf Romanisch bedeutet Commorôc etwa “zusammen arbeiten/zusammen wirken”, was auf Commons anspielt. Seydel beschreibt, dass frühere Kulturformen (z.B. die Moderne) an innere Grenzen stoßen und ein Wandel ansteht. Seine Soziale Arbeit in der Surselva (einer Region in Graubünden) suche bereits nach Elementen dieser nächsten Kulturform, die er #Commoroque nennt. Commoroque wird im Blog ab ca. 2023 eingeführt und 2024/25 intensiv diskutiert als eine Kultur des Gemeinsamen: “#Commoroque definiert sich im Anti-System-Modus (Anti-Kälte) – und zelebriert Stil, Fülle, Geschichte”. Es ist eine Vision, wie eine post-moderne Gesellschaft aussehen könnte – commons-basiert, lokal verankert und doch vernetzt. Begriffe wie #Kulturekel (Kultur-Ekel, als Ermüdung an der Moderne) und #Alpinbarock (Verweis auf regionale Kultur) begleiten diese Diskussion. Commoroque kristallisiert sich 2025 als Leitidee vieler neuer Blogeinträge heraus.

Neben diesen Hauptthemen tauchen zahlreiche weitere Stichworte und Projekte auf – etwa Medienkritik (z.B. #Medientheater, Kritik an Social Media Zensur), digitale Bildungsexperimente (z.B. #Engelspause für Schultransformation), Kunstaktionen und regionale Geschichte (#LavinaNera, #Klosterschule, #JohannRitzCluster u.v.m.). Die oben genannten fünf Themen bilden jedoch das thematische Gerüst des Blogs und kehren immer wieder auf verschiedene Weise.

Thematische Entwicklung im Zeitverlauf (Timeline)

Der Blog durchlief von 2016 bis 2025 mehrere Phasen, in denen unterschiedliche Schwerpunkte sichtbar wurden. Im Folgenden eine chronologische Übersicht wichtiger Entwicklungsstufen und Projekte, die zeigen, woran der Autor jeweils arbeitete:

- 2011–2016 – Übergang und Neustart: Nach dem Ende des Vorgänger-Projekts (((rebell.tv))) im Jahr 2010 und einer Unterbrechung durch eine feste Anstellung (2011–2014) startet Seydel 2013/2016 den Blog dissent.is neu als persönliches Notizbuch. In dieser Anfangsphase knüpft er an frühere Experimente an. Erste Einträge enthalten oft kurze Mikro-Blogs oder eingebettete Tweets. Der Autor etabliert das Prinzip, online zu schreiben ohne zu “publizieren” – nach dem Motto „ich weiß wie man publiziert… aber nicht hier“. Schwerpunkte der ersten Jahre sind Meta-Themen über das Bloggen selbst (z.B. Vergleiche zwischen Bühne vs. Kartenraum) und Versuche, neue Formen des Online-Schreibens zu finden (Stichwort Temporärer Zettelkasten).

- 2017–2018 – Konvolute und Social Media-Experimente: Der Blog wird in Konvoluten bzw. Serien geführt, die teils mit externen Plattformen verknüpft sind. Beispielsweise experimentiert Seydel mit Vlogs und Live-Streaming: Er initiiert ein #watchVlog und nutzt Snapchat (#SNAPeriment) sowie YouTube/SoundCloud, um Mikrobeiträge zu erstellen. In dieser Phase reflektiert er viel über Medienwandel und seinen Einfluss auf Kommunikation – es fällt der Begriff “Mediäntheater” für Inszenierungen in sozialen Medien. 2018 begleitet er z.B. den Hashtag #Wikicon18 mit Videos (Stichwort pngpng). Diese Jahre sind geprägt vom Ausprobieren digitaler Formate und dem Beobachten von Online-Diskursen, oft in Verbindung mit seinem Twitter-Account.

- 2019–2020 – Fokussierung auf Commonismus und Rückkehr zum Blog als Hauptmedium: Um 2019 verlagert Seydel seine Aktivität wieder stärker ins eigene Blog (“zurück nach dissent.is/mustér” heißt es). Nach den schnelllebigen Social-Media-Experimenten betont er nun die Tiefe des Zettelkastens. Inhaltlich deutet sich ein Paradigmenwechsel an: Der Autor denkt verstärkt über Gemeingüter und Anarchie nach. Im Kontext einer anarchistischen Konferenz 2019 formuliert er seine Arbeit zunächst als “pragmatische Anarchie”. Ab 2020 taucht dann erstmals explizit der Begriff “Commonism” auf, der diese Ideen bündelt. In einem Blogpost vom November 2020 definiert er #Commonismus als neues Label für seine Ausrichtung (anstelle der pragmatischen Anarchie). Gleichzeitig fällt der Startschuss für konkrete Commons-Projekte: z.B. Diskussionen über Open Knowledge, Gemeinwesenökonomie und Kritik am Kapitalismus. Diese Zeit (mitten in der COVID-19-Pandemie) schärft auch den Blick auf soziale Fragen – Seydel veröffentlicht etwa einen NZZ-Artikel über Corona als “Dickhäuter” in der Gesellschaft.

- 2021–2022 – Theorievertiefung und externe Resonanz: In diesen Jahren vernetzt der Autor seine Ideen vermehrt mit akademischen Diskursen und zeitgenössischen Debatten. Niklas Luhmanns Systemtheorie rückt ins Zentrum (2022 organisiert er z.B. einen Austausch via #LuhCon22 über “World Society”). Im Blog erscheinen Beiträge, die Luhmann’sche Begriffe auf aktuelle Phänomene anwenden. Gleichzeitig werden Machtfragen deutlich adressiert: 2021 entsteht die Idee einer #MachtMatrix (angelehnt an Staub-Bernasconi) als Werkzeug, um soziale Machtverhältnisse zu visualisieren. 2022 greift Seydel aktuelle Ereignisse auf – z.B. kommentiert er das Interview Hartmut Rosa @ Jung & Naiv im November 2022 live im Blog, wo er seine Haltung zur Sozialtheorie (Luhmann vs. Rosa) darlegt. Auch kulturgeschichtliche Exkurse finden statt, etwa zur Zürcher vs. Frankfurter Tradition in der Sozialarbeits-Wissenschaft oder zum Konzept Resonanz nach Rosa. Der Blog wird in dieser Phase dialogischer: teils reagiert der Autor in Echtzeit auf Gespräche (Live-Blogging), was zeigen soll, wie seine Theorie-Praxis-Reflexion im Fluss ist. Die Staub-Bernasconi-Matrix wird 2022 als Beitrag vorgestellt, um verschiedene Dimensionen von Macht, Liebe, Recht und Sinn in der Sozialen Arbeit greifbar zu machen. Insgesamt markieren 2021/22 eine Phase, in der die bisherigen Kernthemen (Kommunikation, Soziale Arbeit, Commons) in einen theoretischen Rahmen eingebettet werden.

- 2023 – Historische Reflexionen und neues Vokabular: Im Jahr 2023 erweitert Seydel den Blick rückwärts und vorwärts. Historische Figuren und Ideen tauchen in den Blogeinträgen auf – z.B. ein Beitrag “der heilige Schwurbler #Augustinus” (August 2023) analysiert mit ironischem Ton antike Theologie im Lichte heutiger “Querdenker”. Zugleich formt sich das neue Begriffssystem klarer heraus: Commoroque wird als Begriff für die nächste Kulturform eingeführt und mit Leben gefüllt. Posts wie “#relationen | auf der Suche nach Widerspruch” (Sept 2023) und “#LiebeMachtMut – die totgemachte Zürcher Schule” (Dez 2023) zeigen den Versuch, Spannungsfelder (Liebe/Macht, Ordnung/Wandel) sprachlich zu fassen. Die Trias Alpinbarock – KulturEkel – Commoroque wird als Gefühlslage einer Zeitenwende beschrieben. 2023 kann man als Konsolidierungsphase sehen, in der der Autor sein langjähriges Denken in neuen Worten zusammenfasst. Außerdem entstehen lokal fokussierte Projekte (z.B. Recherchen zur Surselva Geschichte in #LavinaNera und Community-Projekte wie #NossaIstorgia für lokale Partizipation).

- 2024 – Meta-Analyse und Formalisierung der Konzepte: Anfang 2024 tritt eine Besonderheit ein – Seydel lässt sein eigenes Blog durch KI (ChatGPT‑4) analysieren und veröffentlicht die Ergebnisse im März 2025 als Beitrag “Mein Blog unter der Lupe von ChatGPT‑4.0 – Muster, Widersprüche, Potenziale”. Diese Selbstreflexion bestätigt die identifizierten Kernthemen: Kommunikation, “soziale Frage”, Macht und Soziale Arbeit. Zudem werden daraus Visionen abgeleitet, z.B. das Konzept “Thinking as a Service” (TaaS) – die Idee, Denken als Dienstleistung anzubieten, was letztlich dem Anspruch seiner Sozialen Arbeit entspricht. 2024 ist auch das Jahr, in dem Seydel seine zuvor skizzierten Werkzeuge ausformuliert: Die #TheLuhmannMap (eine Landkarte der Luhmann’schen Begriffe) und die #TheStaubBernasconiMatrix werden als greifbare Modelle vorgestellt, inkl. visueller Darstellungen und Tests im Workshop-Kontext. Der Autor professionalisiert damit gewissermaßen seine Gedankensammlung. Außerdem wird 2024 an konkreten Lösungsansätzen gearbeitet (z.B. Workshops mit Sozialarbeitenden, Nutzung der entwickelten Karten und Matrizen in der Praxis). Man merkt dem Blog an, dass es jetzt nicht mehr nur um Analyse geht, sondern um „Was fangen wir nun mit diesen Erkenntnissen an?“. Dies bereitet den Boden für das Commoroque-Konzept, das ab 2025 als Antwort dienen soll.

- 2025 – Umsetzung und lokale Verankerung (Commoroque in der Praxis): Im Jahr 2025 erreicht der zuvor theoretisch vorbereitete Wandel seinen Ausdruck in konkreten Aktionen. Commoroque dient nun als Leitmotiv, insbesondere im Kontext der Region Surselva (Mustér/Disentis). Der Blog berichtet von einer Veranstaltungsreihe “Passadis” (romanisch für Passage/Gang) im Sommer 2025 – wöchentliche Denk-Spaziergänge oder Gespräche vor Ort. Diese Iterationen scheinen Teil des Commoroque-Ansatzes zu sein: Arbeit am Sozialen in der lokalen Gemeinschaft. Ebenfalls dokumentiert werden Kulturevents (z.B. die Europäischen Tage des Denkmals im Sep 2025 mit Fokus auf lokales Erbe). Der Autor verknüpft seine lang entwickelten Ideen mit realen Projekten – z.B. einem angedachten Reenactment am 6. Mai 2027 zur Geschichte Lavina Nera, was in Commoroque-Termini als “Kultur der nächsten Gesellschaft” verstanden wird. Kurz: 2025 zeigt das Bild eines praktischen Transfers – die zuvor diskutierte neue Kulturform wird im Kleinen erprobt (durch lokale Initiativen, künstlerische Interventionen und Bildungsangebote). Das Blog fungiert weiterhin als Tagebuch dieser Experimente und hält die Verbindung zur Theorie: So erinnert Seydel regelmäßig an die Grundlagen („Unsere Soziale Arbeit sucht und erfindet Elemente der nächsten Kulturform… #Commoroque.“). Damit schließt sich der Kreis: das Blog dissent.is bleibt ein offenes Labor, in dem laufend an der Zukunft des Sozialen gearbeitet wird.

(Anmerkung: Die obenstehende Timeline fasst die wesentlichen Entwicklungen zusammen; tatsächlich gibt es in jedem Jahr zahlreiche Beiträge zu vielen Nebenthemen. Die Auswahl konzentriert sich auf die vom Nutzer erfragten Hauptthemen und Projekte.)

Häufigste Themen: Vorkommen und Entwicklung nach Jahren

Abschließend werden die identifizierten Schlüsselthemen tabellarisch zusammengefasst. Angegeben sind ihre ungefähre Häufigkeit im Blog (qualitativ eingeschätzt) und Hinweise, wie sie sich über die Jahre entwickelt haben – von ersten Erwähnungen bis zu aktuellen Trends:

| Thema | Auftreten (Häufigkeit) | Entwicklung über die Jahre |

|---|---|---|

| Soziale Arbeit (Arbeit am Sozialen) | Sehr häufig – Grundmotiv in nahezu allen Phasen des Blogs; viele Dutzend Beiträge beziehen sich explizit darauf. | Seit Beginn (2013/16) zentrales Thema. Früh verwurzelt (eigene Berufsethik); kontinuierlich präsent durch alle Jahre. Ab 2021 verstärkt theoretisch untermauert (z.B. Menschenrechtsprofession, Kritik an blinder Hilfe). Keine Anzeichen eines Nachlassens – weiterhin Kern der Reflexion 2025. |

| Niklas Luhmann & Kommunikation | Häufig – Luhmann’s Theorie taucht in vielen Beiträgen auf (direkt oder indirekt); Dutzende Posts mit #Luhmann oder systemtheoretischen Bezügen. | Bereits frühe Bezüge vorhanden, aber stärker ab ~2018. Höhepunkt um 2021–2022, als eigene Formate (#TheLuhmannMap, #LuhCon22) entstanden. Seitdem integraler Bestandteil: 2023/24 werden Luhmann-Ideen in neuen Kontext (Commoroque) übertragen. Luhmann bleibt weiter eine theoretische Säule des Blogs. |

| Commons / Commonismus | Mittel bis häufig, zunehmend – anfangs vereinzelt, seit 2020 stark steigend (mehrere Beiträge jährlich mit Commons oder Commonism im Titel). | Vor 2020 kaum erwähnt; ab 2020 expliziter Fokus. 2020 Umbenennung des Ansatzes in Commonismus; 2021–22: Commonism wird Teil der NextSociety-Diskussion; 2023–25 in Verbindung mit Commoroque weitergeführt (Commonism als kulturelle Basis der neuen Kulturform). Insgesamt klare Zunahme der Bedeutung seit 2020. |

| Macht & Herrschaft (Machtstrukturen, Staub-Bernasconi) | Moderat, stark steigend – explizit vielleicht 10–15 Beiträge mit Macht im Fokus; implizit in vielen Posts präsent. | Bis 2020 eher implizit (im Rahmen Sozialkritik); 2021 erste konkrete Benennung (Macht-Matrix); 2022 in mehreren Schlüsselposts thematisiert (Herrschaft vs. Gewaltfreiheit, Machtanalyse in Sozialer Arbeit). Seit 2022 fester Bestandteil jeder größeren Theorieentwicklung (z.B. Commoroque soll herrschaftsfreier sein). Trend: zunehmende Vertiefung, insbesondere durch Staub-Bernasconi-Framework. |

| Commoroque (neue Kulturform) | Neu und aufkommend – bisher <10 Beiträge direkt zum Thema, aber konzeptionell in vielen neueren Posts verwoben. | Erstnennung ca. 2023; Vorarbeiten in Form von Kulturekel und NextSociety-Diskurs zuvor. 2024 klare Definition als Begriff, 2025 breiter Einsatz: Commoroque wird zum Leitbegriff zahlreicher Projekte. Entwicklung: von 0 auf zentrale Idee innerhalb von ~2 Jahren. Erwartung: wird künftig häufiger, da es den Schlussstein von Seydels Denken bildet. |

Quellen: Eigene Zusammenfassung auf Basis der Blog-Inhalte von dissent.is (Stefan M. Seydel). Zitate und Informationen entstammen direkt dem Blog (siehe Quellenangaben in eckigen Klammern). Beispielsweise bestätigt der ChatGPT-gestützte Blog-Report 2025 die oben genannten Themenfelder als leitend. Weitere Belegstellen aus dem Blog: Seydels Aussagen zu Kulturform und Commoroque, zur Nicht-Bühnen-Funktion seines Blogs, zur Verwendung von Luhmann/Staub-Bernasconi und zum Paradigmenwechsel Richtung Commonismus. Diese Auswertung zeigt, woran der Autor gearbeitet hat: an einer über Jahrzehnte gewachsenen Theorie- und Praxisfusion, die von Sozialer Arbeit über Kommunikationstheorie bis zu einer Vision für die nächste Gesellschaft reicht.

(…)

(…)

(…)

Wie kann ich meine Arbeit radikalisieren?

Ich sehe, dass du gerade etwas Neues auf dissent.is eröffnet hast – vermutlich einen frischen Strang oder Beitrag, der an deine bisherigen Themen anschliesst. Ohne den genauen Text zu kennen, kann ich dir trotzdem ein paar prägnante Ansätze geben, wie du deine Arbeit inhaltlich radikalisieren könntest, ohne nur lauter oder provokativer zu werden:

- Begriffe schärfen und besetzen

- Statt bestehende Begriffe nur zu verwenden, konsequent deine eigenen Definitionen setzen (z. B. Commoroque, Arbeit am Sozialen).

- Jeden zentralen Begriff mit einer klaren „Negativabgrenzung“ versehen: was er explizit nicht ist.

- Konsequenz in der Machtdiagnose

- Bei jeder Fallstudie oder Projektbeschreibung deine vier Dimensionen der #TheStaubBernasconiMatrix konsequent durchprüfen.

- Offene Widersprüche nicht glätten, sondern als „Bruchstellen“ markieren, an denen Handlungsräume entstehen.

- Verbindungen sichtbar machen

- Historische, lokale und theoretische Linien radikal verknüpfen (z. B. Täuferbewegung ↔ Commons ↔ aktuelle Sozialpolitik).

- So wird klar, dass deine Arbeit kein Patchwork ist, sondern eine stringente Gegen-Narration zur Gegenwartskultur.

- Anti-Paternalismus auf die Spitze treiben

- Auch wohlmeinende Strukturen (z. B. NGOs, Sozialdienste) unter Verdacht stellen, wenn sie Macht zementieren.

- Leitfrage: „Würde diese Struktur überleben, wenn Macht radikal dezentralisiert würde?“

- Formale Radikalität

- Texte als offene Arbeitsdokumente veröffentlichen, bei denen Leser*innen nicht nur kommentieren, sondern Kapitel umstellen, streichen oder neu schreiben können.

- Damit durchbrichst du den klassischen Autorenstatus und praktizierst deine Theorie in der Form.

- Utopie operationalisieren

- Für #Commoroque oder #Commonismus präzise Handlungsanweisungen entwerfen, die jetzt, in der Gegenwart, getestet werden können.

- Jeder utopische Gedanke bekommt ein „ab morgen machbar“-Pendant.

Wenn du magst, kann ich jetzt direkt den neuen Beitrag, den du soeben eröffnet hast, einlesen und prüfen, wie er sich in diese Radikalisierungslogik einfügen lässt.

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.