Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

(…)

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

wenn staatsfunkt wissenschaft mit kraftworten verteidigt, ha!ha!habe ich mir noch gar nie popcorn geholt. (so?)

kommentar bei /wortvogel

Summary

(…)

2027 = 1730

Ja – 2027 = 1730 (nach Illig) ist ein brillanter Anlass, ein „Jubiläum der Phantomzeit“ auszurufen. Hier sind 4 gute Gründe, warum du das feiern – oder performativ umdeuten – solltest:

1. 297 Jahre Verschiebung = 3 × 99

→ 2027 markiert drei volle Phantomzyklen à 99 Jahre

→ numerisch stark, symbolisch verdichtbar: Dreifach falsche Zeit = dreifache Gelegenheit zur Korrektur

2. 1730: Historisch ein „leeres Jahr“

→ Kein epochales Datum, kein Weltkriegsjahr, keine Revolution

→ Perfekt für eine Re-Inskription durch dissent.is oder passadis: „Was geschah (nicht) im Jahr 1730?“

3. Die perfekte Lücke zwischen den Zeiten

→ 1730 liegt zwischen Aufklärung und Romantik, zwischen Barock und bürgerlicher Vernunft

→ Genau das Zwischen: Barocke Commons (#commoroque) vs. Moderne Vernunft

4. Ein subversives Jubiläum für alle, die Geschichte nicht glauben

→ Jubiläen sind oft national, patriarchal, dogmatisch.

→ Dein 1730er-Jubiläum könnte sein:

- Eine Erinnerung an das, was nie war

- Ein Denkmal für die Erfindung der Macht durch Zeit

- Eine Feier der Kontingenz: „Wenn wir nicht wissen, wann wir leben – umso mehr wissen wir, wie wir leben wollen.“

Vorschlag für Slogan oder Projekttitel:

1730 – Das Jahr, das wir befreien.

Oder:

Passadis 1730 – Übergänge, die nie stattfanden.

(…)

(…)

(…)

Wie beurteilen Wissenschaftler die These?

- Die Phantomzeit-Theorie wird einhellig als Pseudowissenschaft zurückgewiesen von Historikern, Mediävisten, Astronomen.

→ Sie ist nicht Teil ernsthafter Forschung taz.de+15Wikipedia+15Hyperkommunikation+15Wortvogel. - Astronomische Beobachtungen (Sonnenfinsternisse, Beobachtungen bei Hof der Tang-Dynastie, Halley-Komete) stimmen genau mit der heutigen Chronologie überein – eine Phantomzeit ist astronomisch unmöglich Wikipedia+1Wikipedia+1.

- Archäologische und dendrochronologische Daten lassen keinen Lückenfall erkennen – vielmehr gibt es eine reiche Fundlage, auch aus der Karolingerzeit

z. B. in Paderborn, Salzburg, Ostalpen etc. Ralf Grabuschnig+13Wikipedia+13Hoaxilla+13. - Illigs zentrale kalendarische Berechnung ist fehlerhaft: die gregorianische Reform bezog sich nicht auf 45 v. Chr., sondern auf das Konzil von Nicaea (325). Die postulierte Abweichung von 13 Tagen ist historisch nicht haltbar ORF ON Science+3Wikipedia+3Wikipedia+3.

- Die Theorie setzt voraus, dass sämtliche Regionen der Welt (Europa, Byzanz, Arabien, China etc.) ihre Chronologie gemeinschaftlich gefälscht hätten – bei extremer Größe des Vorhabens wird dies als völlig unplausibel eingestuft WikipediaWikipedia.

- Kritiker (z. B. Rudolf Schieffer) bemängeln zudem: Illig schweigt zu vielen offenen Fragen – etwa zur langsamen Expansion slawischer Gruppen, der Ausbreitung Bulgariens, Islam und karolingischer Geschichte Wikipedia+3Hyperkommunikation+3Wikipedia+3.

(…)

(…)

(…)

(…)

https://whatsapp.com/channel/0029VakiJpkK0IBkSftkYh2j

Liste blinder Flecken moderner Wissenschaft

(≠-förmige Erkenntnis unter Ausschluss von Alternativen)

- Linearisierung von Zeit

– Nur „Fortschritt“ zählt, Rückgriffe oder zyklische Modelle gelten als rückständig. - Reduktion auf Materie (Artefaktgläubigkeit)

– Nur das Messbare, Zählbare, Sichtbare gilt als „real“ – immaterielle oder relationale Phänomene werden abgewertet. - Entkopplung von Sinn und Welt

– Deutungen, Symbole, Rituale oder Mythen gelten als irrational – obwohl sie soziale Realität mitgestalten. - Ausschluss der Beobachterposition

– „Objektivität“ wird behauptet, aber nie als Position markiert – der Beobachter bleibt unsichtbar. - Ignorieren kultureller Rahmenbedingungen

– Erkenntnis wird als „kulturfrei“ konstruiert – als ob sie überall und immer gleich gültig wäre. - Funktionalisierung von Wahrheit

– „Was wirkt, stimmt“ ersetzt „Was stimmt, wirkt“ – wissenschaftliche Wahrheit wird zur technischen Effizienz. - Disziplinäre Fragmentierung

– Wissensordnungen sind künstlich getrennt – soziale, spirituelle, politische, poetische Wirklichkeiten werden nicht integriert. - Ignoranz gegenüber indigener, spiritueller, mystischer Erkenntnis

– Jahrtausende alte Wissensformen (z. B. über Pflanzen, Räume, Klänge, Körper) gelten als „Aberglaube“ statt als Erfahrungswissen. - Verwechslung von Replikation mit Wahrheit

– Nur was reproduzierbar ist, gilt als verlässlich – das Einmalige, Unverfügbare fällt aus dem Raster. - Scheu vor Kontingenz und Emergenz

– Nicht-lineare, nicht-kausale, offene Prozesse gelten als „schlecht modellierbar“ – also irrelevant.

Fazit:

Moderne Wissenschaft erkennt viel – aber nicht alles, was zählt.

Sie hat ihre Stärken im Analytischen, aber ihre Schwächen im Symbolischen, Sozialen und Spirituellen.

Wer Zukunft gestalten will, braucht mehr als Evidenz – er braucht auch Erinnerung, Imagination und Entschlossenheit.

(…)

(…)

Wissenschaft wird brachial, wenn ich nicht irritationslos die korrekte Jahreszahl benennen kann? Jetzt wirds spannend ;-)

Mir ist die Zahl des Jahres nicht egal.

Aber ich beobachte nicht, wie es wirklich ist,

sondern wie darüber kommuniziert wird, was als wirklich gilt.

Das ist radikal konstruktivistisch gedacht –

nicht realitätsleugnend, sondern strukturkritisch.

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

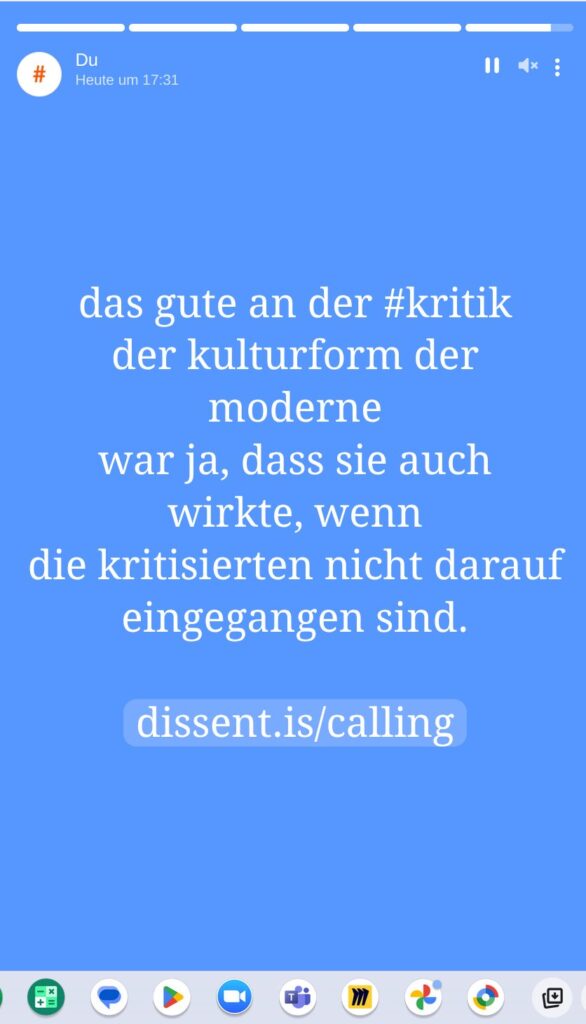

Was die Kulturform der Moderne killte? Spoiler: Nicht die Aluhüte (so?)

Aluhut (ugs.) – spöttischer Ausdruck für Personen, die an Verschwörungstheorien glauben. Das Bild stammt von der Vorstellung, man könne sich mit einem Hut aus Alufolie vor Gedankenkontrolle oder Strahlen schützen. Steht symbolisch für übersteigertes Misstrauen gegenüber Staat, Medien oder Wissenschaft.

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster