Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte. | This Blog in Englisch | هذه المدونة باللغة العربية | 这个博客是中文的 | Ce blog en français | Questo blog in italiano | Tgi èn ils inimis da la translaziun automatica? — Ils medems che #Wikipedia/#Wikidata han odià sco il diavel l’aua benedida.

(…)

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

Hier eine Vertiefung zur Verwendung des Begriffs MACHT innerhalb von #TheStaubBernasconiMatrix

Summary

Macht? Ressourcen zur Gestaltung, Behinderung oder Begrenzung sozialer Möglichkeiten.

frei nach Silvia Staub-Bernasconi

- #TheLuhmannMap – Den Möglichkeitsraum verspunden

- #TheStaubBernasconiMatrix – Den Möglichkeitsraum gestalten

- Macht – Ressourcen zur Gestaltung, Behinderung oder Begrenzung sozialer Möglichkeiten.

- Anordnung – Ideal: herrschaftsfreie, partizipative Strukturen

- Zugang – Ideal: gerechte Teilhabe an Commons

- Legitimation – Ideal: inklusive und transparente Entscheidungsprozesse

- Durchsetzung – Ideal: gewaltfreie Konfliktregelung

Die Ressource kann unterschiedlich eingesetzt werden. Wir unterscheiden: Begrenzungsmacht und Behinderungsmacht

| Dimension | Begrenzungsmacht (erwünscht) | Behinderungsmacht (unerwünscht) |

|---|---|---|

| Anordnung | Begrenzung von fixierten Hierarchien (für alle) | Behinderung sozialer Aufstiege bestimmter Gruppen |

| Zugang | Allgemeine Sicherung von Zugängen (Commons für alle) | Verweigerung von Zugängen für bestimmte Gruppen |

| Legitimation | Allgemeine Transparenzforderung (alle müssen begründen) | Legitimationspflicht nur gegenüber bestimmten Gruppen |

| Durchsetzung | Allgemeine Gewaltvermeidung und Pazifismus | Gewaltanwendung oder Drohung gezielt gegen bestimmte Gruppen |

Form ist die Möglichkeit der Struktur. (Wittgenstein, TLP 2.033)

Andere Form. Andere Struktur

→ Macht als Ressource, Möglichkeitsräume zu gestalten.

Die Axiome des Radikalen Konstruktivismus in der Darstellung von #TheLuhmannMap und #TheStaubBernasconiMatrix

Die Axiome von Luhmann zeigen das Soziale als kontingenten Möglichkeitsraum.

Die Axiome von Staub-Bernasconi benennen vier Parameter (Kritierien), welche “ein gutes Leben” gestalten:

(…)

(…)

(…)

Was meinst du eigentlich, wenn du sagst: “Diese oder jene Person hat sehr viel Macht?”

Vielleicht meinst du:

- Sie sagt, wie die Dinge laufen und wer was zu sagen hat.

- Sie bestimmt, wer mitmachen darf und wer nicht.

- Sie legt fest, was als richtig oder wichtig gilt.

- Sie kann dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden – notfalls mit Druck.

Du beobachtest eine Person (oder eine Vertretung einer Organisation), welche an 4 Parametern optimierungen macht:

- Anordnung:

– bestehende soziale Ordnungen strukturieren oder reorganisieren kann (z.B. Regeln, Rollen, Differenzierungen setzt oder auflöst). - Zugang:

– den Zugang zu Ressourcen, Positionen oder Entscheidungsarenen kontrolliert oder ermöglicht. - Legitimation:

– bestimmen kann, welche Ordnungen, Regeln oder Entscheidungen als gerechtfertigt gelten. - Durchsetzung:

– Normen und Erwartungen stabilisieren oder ihre Einhaltung autoritativ absichern kann – mit oder ohne physischen Zwang.

Wenn du sagst: “Diese Person hat viel Macht”, dann beobachtest du: Eine Person, die über Ressourcen verfügt, Anordnung, Zugang, Legitimation und Durchsetzung sozialer Möglichkeiten zu gestalten, zu begrenzen (Begrenzungsmacht) oder zu behindern (Behinderungsmacht).

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

ARCHIV / genese des eintrages

1. Anlass zu diesem Eintrag:

2. Summary

Macht — Der Begriff thematisiert das Potenzial, was in prinzipiell jedem relationalen Beziehungsgefüge besteht und “nicht nicht” entweder konstruktiv (“Constructive Power”) oder restriktiv (“Restrictive Power”) eingesetzt, genutzt, als solches für Wahr genommen wird. (so?)

| Schichtung | Herrschaft | Legitimation | Durchsetzung | |

|---|---|---|---|---|

| Ideal | Global Basic Income Creative Commons Autarkie | Xerokratie Anarchie | ()( Inklusionism - Transparenz & Nachvollziehbarkeit | Pazifismus |

| Kriterien | Ist der Austausch: - gegenseitig? - Angleichung über die Zeit? - gleichwertig? - gewaltfrei? | - soziale Rotation - hierarchische Fixierung - kulturelle vielfalt - sozio-strukturelle ähnlichkeit - unveränderbare merkmale irrelevant - diversität | - Es fehlen Kritierien - werden nicht angewendet - willkürliche Anwendung - Kriterienkonflikt | - Bewusstheit der Eskalationsstufen und systematisch etablierte präventive Deeskalation - woke als positiver Begriff für Achtsamkeit |

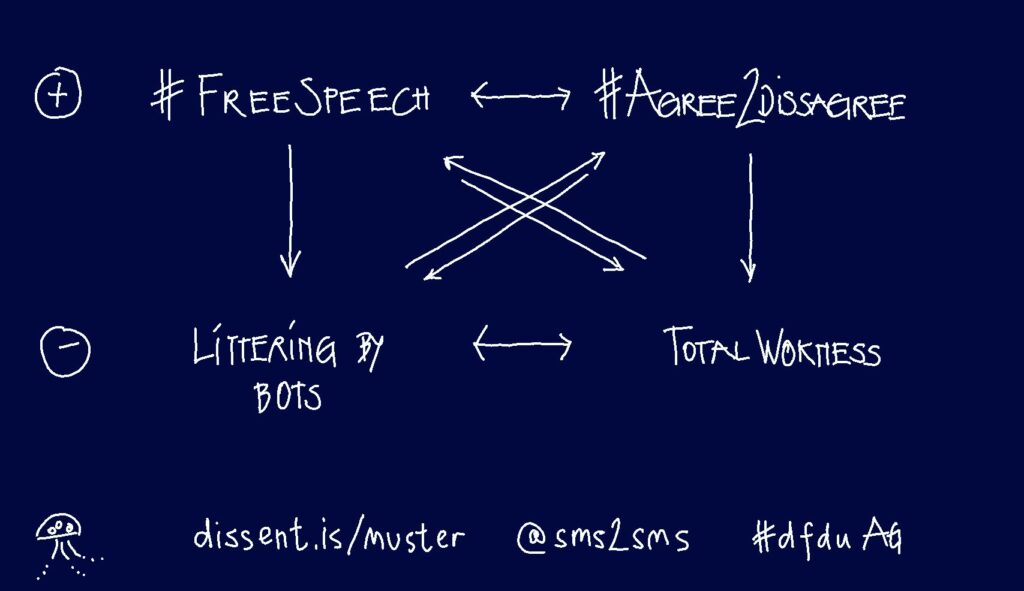

| Constructive Power | Förderung fairer und gerechter Verteilung von Ressourcen, Pflege einer offenen Infrastruktur zum freien Austausch, Förderung regionaler Autarkie. | Etablierung von Strukturen, die Verantwortung und Rechenschaftspflicht fördern, und Schaffung von Möglichkeiten für Partizipation und Mitsprache. | Transparente und nachvollziehbare Entscheidungen im Bereich dessen, was alle etwas angeht. #CommunityCare: Garantie von kommunikativen Räumen welche #FreeSpeech & #agree2disagree pflegen. | Regionales Gewaltmonopol. Verzicht auf Gewalt und Krieg als Mittel der Konfliktbewältigung. |

| Restrictive Power | Ungerechte Verteilung von Ressourcen, Einschränkung des Zugangs und der Kontrolle über Ressourcen für bestimmte Gruppen. | Etablierung autoritärer Strukturen, welche Autonomie und Partizipation einschränken. | Kontrolle der Diskurse und Unterdrückung abweichender Meinungen, Monopolisierung der Artikulationsmacht. | Einsatz von Einschüchterung, Bedrohung, Unterdrückung, Nötigung, Zwang, Gewalt, Krieg. |

(…)

WORK IN PROGRESS | reload für aktuellen schreibstand | ich publiziere (hier) nicht. warum? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte. | This Blog in Englisch | هذه المدونة باللغة العربية | 这个博客是中文的 | Ce blog en français | Questo blog in italiano | Tgi èn ils inimis da la translaziun automatica? — Ils medems che #Wikipedia/#Wikidata han odià sco il diavel l’aua benedida.

Die Tradition des #AnarchoPazifismus geht vom Ideal der Herrschaftsfreiheit (Anarchisms) und der Gewaltlosigkeit (Pazifismus) aus. Es gibt Menschen, die solches für naiv halten. Das ist bemerkenswert ;-)

ich wünsche mir ein gutes leben

du wünscht dir ein gutes leben

er/sie/es wünscht sich ein gutes leben

wir wünschen uns ein gutes leben

ihr wünscht euch ein gutes leben

sie wünschen sich ein gutes leben

DIE SOZIALE FRAGE — thematisiert die frage von #MACHT

- zugriff und kontrolle über menschen (herrschaft), dinge (schichtung), ideen (legitimation),

- #herrschaft — hierarchisierung von menschen

- die Liste der Herrschaftsformen

- Mitbestimmung: Minderheitsentscheid — Mehrheitsentscheid — Konsens

- TopDown vs BottomUp - #schichtung — austausch von gütern

1 gleichwertig

2 gegenseitig

3 angleichung über die zeit hinweg - #legitimierung — anrufung von werten

1 kriterien fehlen

2 kriterien werden nicht angewendet

3 kriterien werden willkürlich angewendet

4 es besteht ein kriterienkonflik - #durchsetzung — umgang mit gewalt

- psychisch (moralisch, …)

- sozial (zugang zu daten, information, wissen, …)

- cyber (setting, …)

- biologisch (folter, …)

Arbeit mit #chatGPT4 | und später auch in: https://chat.openai.com/c/e95e43ca-8692–4892-aed0-b7f30cbb15d8 im Zusammenhang mit

Vergleich von Herrschaft

| Aspekt | Herrschaft (traditionell) | Herrschaft (#TheLuhmannMap) |

|---|---|---|

| Bedeutung | Macht und Kontrolle über Menschen durch eine Person oder Gruppe. | Organisation und Anordnung von Menschen in einer Struktur. |

| Bezieht sich auf | Menschen und ihre sozialen Beziehungen. | Menschen und ihre Position oder Rolle in einer Gruppe oder Organisation. |

| Fokus | Einfluss, Autorität, Macht. | Struktur, Ordnung, Hierarchie von Menschen. |

| Beispiele | Ein Manager, der Anweisungen an Mitarbeiter gibt; Ein Monarch, der über ein Land herrscht. | Ein Teamleiter, der die Rollen und Verantwortlichkeiten der Teammitglieder festlegt. |

Vergleich von Schichtung

| Aspekt | Schichtung (traditionell) | Schichtung (#TheLuhmannMap) |

|---|---|---|

| Bedeutung | Unterteilung der Gesellschaft in Schichten basierend auf verschiedenen Faktoren wie Reichtum, Macht, etc. | Organisation und Anordnung von Dingen oder Objekten. |

| Bezieht sich auf | Menschen und ihre Position in der Gesellschaft. | Dinge, Objekte,Materialien. |

| Fokus | Soziale Klassen, Ungleichheit, Zugang zu Ressourcen. | Kategorisierung, Strukturierung, Anordnung von Dingen. |

| Beispiele | Unterschiede zwischen der Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht in der Gesellschaft. | Die Anordnung von Büchern in einem Regal nach Genre; Schichtung von Gesteinen in der Geologie. |

Das Konzept von Macht als neutralem und allgegenwärtigem Element in Beziehungen und Verbindungen ist ein interessanter Ansatz. In der Soziologie und Politikwissenschaft wird Macht oft als die Fähigkeit verstanden, das Verhalten anderer zu beeinflussen oder zu kontrollieren, und sie wird oft in Bezug auf Hierarchien und Ungleichheiten betrachtet.

Ihr Ansatz, Macht als etwas Neutrales zu betrachten, das in allen Beziehungen vorhanden ist, könnte eine alternative Sichtweise bieten. Hier sind einige Gedanken, die bei der Entwicklung dieses Konzepts hilfreich sein könnten:

- Relationalität: Betrachten Sie Macht als ein relationales Konzept, das sich aus der Dynamik zwischen Individuen, Gruppen oder Elementen ergibt. Es geht nicht nur um Kontrolle, sondern um die Art und Weise, wie verschiedene Akteure oder Elemente miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen.

- Kontinuum: Anstatt Macht als binäres Konzept (entweder vorhanden oder abwesend) zu betrachten, könnte es als Kontinuum betrachtet werden, das in verschiedenen Graden und Formen in Beziehungen vorhanden ist.

- Potenzial und Ermöglichung: Macht könnte auch im Sinne von Potenzial und Ermöglichung betrachtet werden. Es geht nicht nur darum, andere zu dominieren, sondern auch darum, Möglichkeiten zu schaffen, Ressourcen zu mobilisieren und Veränderungen herbeizuführen.

- Wechselseitigkeit: Macht in Beziehungen könnte auch als wechselseitig betrachtet werden, wobei Akteure in einer Beziehung sowohl Macht ausüben als auch von der Macht anderer beeinflusst werden.

- Kontextabhängigkeit: Die Art und Weise, wie Macht in Beziehungen wirkt, könnte auch von spezifischen Kontexten und Umständen abhängen.

Der Macht-Begriff bei Staub-Bernasconi

Staub-Bernasconi definiert zwei Formen der Macht:

- Legitime, menschengerechte Begrenzungsmacht: Diese Form der Macht basiert auf menschengerechten sozialen Regeln. Solche Regeln ermöglichen, legitimieren und unterstützen Strukturen, die die gerechte Befriedigung von Bedürfnissen ermöglichen und Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten fördern. Eine begrenzende Machtstruktur liegt vor, wenn die Verteilung von Ressourcen so geregelt ist, dass alle Individuen ihre Bedürfnisse befriedigen können; wenn bei allen sozialen Positionen ein Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten herrscht; und schließlich, wenn die Kontrolle und Erzwingung der Befolgung der sozialen Regeln durch Normenverdeutlichung, mehrheitlich positive, notfalls negative Sanktionen, aber vor allem unter Verzicht auf Gewalt erfolgen.

- Illegitime, menschenverachtende Behinderungsmacht: Diese Form der Macht basiert auf menschenverachtenden sozialen Regeln. Solche Regeln ermöglichen, legitimieren und unterstützen Strukturen, die die Befriedigung von Bedürfnissen versagen und Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten einschränken. Eine behindernde Machtstruktur liegt vor, wenn die Kontrolle und Erzwingung zur Einhaltung sozialer Regeln auf ihrer willkürlichen Anwendung und auf personaler, direkter Gewalt als letztes Durchsetzungsmittel beruht oder auch wenn die Anordnung sozialer Positionen so geregelt ist, dass die höher gestellten Personen viel mehr Rechte haben und nahezu ausschließlich entscheiden und befehlen, und die niedriger gestellten (fast) ausschließlich Pflichten haben, Aufträge ausführen und gehorchen.

Staub-Bernasconi betrachtet den Begriff “Macht” zunächst neutral und differenziert dann zwischen zwei Formen der Macht, basierend auf den zugrunde liegenden sozialen Regeln und deren Auswirkungen auf Menschen.

- Legitime, menschengerechte Begrenzungsmacht: Diese wird als positiv betrachtet, da sie auf menschengerechten sozialen Regeln basiert und Strukturen unterstützt, die die gerechte Befriedigung von Bedürfnissen und persönliche Entwicklung fördern.

- Illegitime, menschenverachtende Behinderungsmacht: Diese wird als negativ betrachtet, da sie auf menschenverachtenden sozialen Regeln basiert und Strukturen unterstützt, die die Befriedigung von Bedürfnissen verhindern und die persönliche Entwicklung einschränken.

Durch diese Differenzierung erkennt Staub-Bernasconi an, dass Macht sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann, abhängig von den Umständen und der Art, wie sie ausgeübt wird.

| Theoretiker:in | Definition von Macht |

|---|---|

| Staub-Bernasconi |

|

| Max Weber | Macht bedeutet jede Chance innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht. Herrschaft ist institutionalisierte Macht und bedeutet die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden. |

| Michel Foucault | Macht ist kein Privileg einzelner Personen, sondern ein vielschichtiges, multidimensionales Kräfteverhältnis. Es existiert kein machtfreier Raum; Macht formt und prägt alle Beziehungen. Wissen ist Macht, und Macht und Wissen sind intern miteinander verknüpft. Macht kann nur auf freie Subjekte ausgeübt werden. |

| Hannah Arendt | Macht entsteht, wenn Menschen durch Sprechen und Handeln miteinander interagieren und Verantwortung übernehmen. Macht ist kollektiv und basiert auf der Fähigkeit, gemeinsam zu handeln. Macht ist etwas, das Menschen gemeinsam erzeugen und nicht etwas, das eine Person über eine andere ausübt. |

| Norbert Elias | Macht wird als ein zentraler Bestandteil von sozialen Beziehungen betrachtet, der Handlungsspielräume eröffnet und verschließt. Macht ist oft nicht als solche wahrgenommen, sondern eher als Sicherheit oder Schutz. Elias betrachtet Macht neutral und sieht sie als in Beziehungskontexten verwoben. |

Die vier Theoretiker — Staub-Bernasconi, Max Weber, Michel Foucault und Hannah Arendt (später integriert: Norbert Elias) — haben unterschiedliche Herangehensweisen an das Konzept der Macht, weil sie aus verschiedenen historischen, kulturellen und akademischen Kontexten stammen und unterschiedliche Fragestellungen und Ziele verfolgen. Hier sind einige Unterscheidungsmerkmale:

- Ausgangspunkt und Fokus:

- Staub-Bernasconi konzentriert sich auf die Soziale Arbeit und betrachtet Macht in Bezug auf soziale Strukturen und deren Auswirkungen auf die Bedürfnisbefriedigung und persönliche Entwicklung.

- Max Weber betrachtet Macht aus einer soziologischen Perspektive und konzentriert sich auf die Fähigkeit, den eigenen Willen in sozialen Beziehungen durchzusetzen.

- Michel Foucault betrachtet Macht als ein allgegenwärtiges Phänomen, das in allen sozialen Beziehungen existiert, und legt den Schwerpunkt auf die historische und kulturelle Kontextualisierung von Macht.

- Hannah Arendt betrachtet Macht als ein kollektives Phänomen, das durch menschliches Handeln und Sprechen entsteht, und legt den Schwerpunkt auf politische Aspekte.

- Norbert Elias nimmt einen prozessorientierten Ansatz und konzentriert sich auf soziale Beziehungen und Prozesse über die Zeit. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung von Zivilisationsprozessen und den Veränderungen in Machtbeziehungen innerhalb von Gesellschaften. Er betrachtet Macht als inhärent in sozialen Beziehungen und als etwas, das durch Interdependenzen entsteht.

- Positive oder negative Konnotation von Macht:

- Staub-Bernasconi unterscheidet zwischen legitimer, menschengerechter Macht und illegitimer, menschenverachtender Macht.

- Max Weber betrachtet Macht eher neutral als eine Chance, den eigenen Willen durchzusetzen.

- Michel Foucault betrachtet Macht als neutral und allgegenwärtig, aber oft mit komplexen Auswirkungen.

- Hannah Arendt betrachtet Macht positiv als kollektive Fähigkeit zur politischen Aktion.

- Für Elias ist Macht ein zentraler Bestandteil von sozialen Beziehungen und entsteht durch wechselseitige Abhängigkeiten. Er betrachtet Macht als neutral und konzentriert sich auf die Dynamik der Machtbeziehungen im Kontext von langfristigen sozialen Prozessen.

- Beziehung zwischen Macht und Wissen:

- Staub-Bernasconi legt den Schwerpunkt auf soziale Strukturen und ethische Aspekte.

- Max Weber konzentriert sich auf institutionelle Aspekte und Autorität.

- Michel Foucault betont die enge Verknüpfung zwischen Macht und Wissen.

- Hannah Arendt konzentriert sich auf politisches Handeln und Verantwortung.

- Elias betrachtet Individuen als Teil von Figurationen oder Netzwerken sozialer Beziehungen. Er argumentiert, dass das Verhalten von Individuen durch ihre Beziehungen und ihre Position innerhalb sozialer Netzwerke beeinflusst wird. Individuen sind sowohl Akteure als auch von sozialen Prozessen beeinflusst.

- Macht als individuelles oder kollektives Phänomen:

- Staub-Bernasconi betrachtet Macht im Kontext sozialer Strukturen.

- Max Weber betrachtet Macht als individuelle Fähigkeit innerhalb sozialer Beziehungen.

- Michel Foucault betrachtet Macht als ein Phänomen, das in sozialen Beziehungen eingebettet ist.

- Hannah Arendt betrachtet Macht als ein kollektives Phänomen, das durch gemeinsames Handeln entsteht.

- Elias’ Theorie wird oft in der Soziologie und in der Analyse von historischen und langfristigen sozialen Prozessen verwendet. Sein Konzept der Zivilisationstheorie untersucht, wie soziale Normen, Werte und Machtbeziehungen sich im Laufe der Zeit entwickeln. In der Praxis kann sein Ansatz verwendet werden, um die Entwicklung von Machtstrukturen in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten zu analysieren.

Insgesamt zeigen diese Unterscheidungsmerkmale, dass das Konzept der Macht vielschichtig ist und von verschiedenen Theoretikern aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird. Jeder Theoretiker bringteinen einzigartigen Beitrag zur Diskussion über Macht und bietet unterschiedliche Einblicke in die Natur und Dynamik von Macht in sozialen Beziehungen und Strukturen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass es kein einheitliches Verständnis von Macht gibt, sondern dass das Konzept in verschiedenen akademischen Disziplinen und Theorien unterschiedlich interpretiert wird. Das Verständnis der verschiedenen Perspektiven kann dazu beitragen, ein umfassenderes Bild von Macht zu entwickeln und die Komplexität der Macht in sozialen Beziehungen zu erkennen.

In dem von Ihnen bereitgestellten PDF-Dokument von Silvia Staub-Bernasconi mit dem Titel “Die erkenntnis- und handlungstheoretischen Leitfragen einer Disziplin und Profession Soziale Arbeit als normative Handlungswissenschaft” wird das Konzept der Macht nicht direkt definiert. Das Dokument konzentriert sich eher auf die Leitfragen, die in der Sozialen Arbeit als normative Handlungswissenschaft gestellt werden.

Jedoch gibt es einige Punkte im Dokument, die für das Verständnis von Macht relevant sein könnten:

- Mittel und Ressourcen: Das Dokument spricht von Mitteln und Ressourcen, einschließlich Machtquellen, die zur Erreichung von Zielen eingesetzt werden können. Dies deutet darauf hin, dass Macht als eine Ressource oder ein Mittel betrachtet werden kann, das in der Sozialen Arbeit genutzt wird.

- Werte und ethische Überlegungen: Das Dokument betont die Bedeutung von Werten und ethischen Überlegungen in der Sozialen Arbeit. Dies legt nahe, dass Macht in einem ethischen Kontext betrachtet werden sollte, und hebt die Bedeutung von verantwortungsvollem Umgang mit Macht hervor.

- Akteure und Interaktionsnetzwerke: Das Dokument spricht von Akteuren und der Konstruktion von Interaktionsnetzwerken. Dies deutet darauf hin, dass Macht in Bezug auf die Beziehungen und Interaktionen zwischen verschiedenen Akteuren betrachtet werden kann.

Es scheint, dass Staub-Bernasconi Macht in einem breiteren Kontext betrachtet, der ethische Überlegungen, die Nutzung von Ressourcen und die Dynamik zwischen verschiedenen Akteuren einschließt. Dies steht im Einklang mit ihrer neutralen Herangehensweise an Macht, die wir zuvor diskutiert haben, wobei Macht als Werkzeug oder Ressource betrachtet wird, das sowohl positiv als auch negativ eingesetzt werden kann, abhängig von den Umständen und den ethischen Überlegungen, die berücksichtigt werden.

Der Kommunikationsbegriff bei #NiklasLuhmann (pdf)

“Im Hauptteil meines Vortrages möchte ich nun versuchen, einen entsprechenden Begriff der Kommunikation vorzustellen — und war einen Begriff, der jede Bezugnahme auf Bewusstsein oder Leben, also auf andere Ebenen der Realisation autopietischer Systeme, streng vermeidet.”

die vier autopoietischen Systeme als #psy, #soc, #cyb und #bio gekennzeichnet. Ich verstehe diese Abkürzungen wie folgt:

- #psy: Steht für psychische Systeme. In Luhmanns Theorie bezieht sich dies auf das Bewusstsein und die Gedankenprozesse von Individuen.

- #soc: Steht für soziale Systeme. Luhmann betrachtet soziale Systeme als aus Kommunikation bestehend und von psychischen Systemen getrennt.

- #cyb: Ich nehme an, dass dies für kybernetische Systeme steht, was auf technologische oder künstliche Systeme hinweisen könnte. Dies ist nicht direkt ein Teil von Luhmanns klassischer Systemtheorie, aber es ist möglich, dass Sie dies als eine Kategorie für technologiebasierte Systeme verwenden.

- #bio: Steht für biologische Systeme. Dies könnte sich auf lebende Organismen und biologische Prozesse beziehen.

Ja, es ist möglich, die Macht-Definition von Staub-Bernasconi im Kontext von Luhmanns sozialen Systemen (#soc) zu betrachten. Staub-Bernasconi unterscheidet zwischen legitimer, menschengerechter Begrenzungsmacht und illegitimer, menschenverachtender Behinderungsmacht. Diese Unterscheidung kann im Kontext von sozialen Systemen als eine Analyse der Art und Weise verstanden werden, wie Macht innerhalb von Kommunikationsstrukturen und ‑prozessen ausgeübt wird.

- Legitime, menschengerechte Begrenzungsmacht in sozialen Systemen:

- Diese Form der Macht kann als eine Förderung von Kommunikationsstrukturen verstanden werden, die zur gerechten Befriedigung von Bedürfnissen und zur persönlichen Entwicklung beitragen.

- In sozialen Systemen könnte dies bedeuten, dass Kommunikation dazu verwendet wird, positive soziale Veränderungen zu fördern, Ressourcen gerecht zu verteilen und die Partizipation verschiedener Akteure zu ermöglichen.

- Beispiele könnten demokratische Entscheidungsfindung, soziale Unterstützungsnetzwerke und Bildungsinitiativen sein.

- Illegitime, menschenverachtende Behinderungsmacht in sozialen Systemen:

- Diese Form der Macht kann als eine Unterdrückung oder Einschränkung von Kommunikationsstrukturen verstanden werden, die die Befriedigung von Bedürfnissen verhindern und die persönliche Entwicklung einschränken.

- In sozialen Systemen könnte dies bedeuten, dass Kommunikation dazu verwendet wird, bestimmte Gruppen zu marginalisieren, Informationen zu kontrollieren oder zu manipulieren und ungleiche Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten.

- Beispiele könnten Zensur, Diskriminierung und Ausbeutung sein.

Indem man Macht im Kontext von sozialen Systemen betrachtet, kann man analysieren, wie Kommunikation als Mittel zur Ausübung von Macht dient und wie dies die Struktur und Dynamik des sozialen Systems beeinflusst. Es ermöglicht auch eine kritische Analyse der ethischen Dimensionen von Macht in Bezug auf Gerechtigkeit, Partizipation und menschliche Entwicklung innerhalb von Kommunikationsprozessen.

Es ist möglich, den Machtbegriff von Staub-Bernasconi innerhalb der eigenständigen Einheit von sozialen Systemen (#soc) zu nutzen, indem man sich streng auf die Strukturen und Prozesse der Kommunikation konzentriert, ohne Bezugnahme auf individuelle psychische oder biologische Aspekte. Hier sind einige Ansätze, wie dies erreicht werden könnte:

- Fokussierung auf Kommunikationsstrukturen: Man könnte Macht als eine Eigenschaft von Kommunikationsstrukturen innerhalb sozialer Systeme betrachten. In diesem Sinne wäre Macht die Fähigkeit, die Form und den Inhalt von Kommunikation innerhalb des Systems zu beeinflussen.

- Analyse von Machtverteilung: Man könnte die Verteilung von Macht in sozialen Systemen analysieren, indem man untersucht, welche Kommunikationskanäle oder ‑netzwerke dominieren und welche marginalisiert sind.

- Normen und Regeln: Man könnte Macht in Bezug auf die Normen und Regeln betrachten, die die Kommunikation innerhalb des sozialen Systems strukturieren. Wer legt die Regeln fest? Wie beeinflussen sie die Kommunikation?

- Ressourcenkontrolle: In einem sozialen System kann Macht auch in Bezug auf die Kontrolle von Ressourcen betrachtet werden, die für die Kommunikation wichtig sind (z.B. Informationszugang, Kommunikationstechnologien).

- Kommunikative Handlungsmöglichkeiten: Macht kann auch in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten betrachtet werden, die Akteuren durch Kommunikation innerhalb des sozialen Systems zur Verfügung stehen.

In all diesen Ansätzen wird Macht als ein Phänomen betrachtet, das eng mit der Struktur und Dynamik der Kommunikation in sozialen Systemen verbunden ist, ohne auf individuelle psychische oder biologische Aspekte einzugehen. Es ist wichtig zu beachten, dass, obwohl dieser Fokus wertvoll ist, um bestimmte Aspekte von Macht zu isolieren und zu analysieren, die Realität oft komplexer ist und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Systemen bestehen.

Konkretisierung der 5 Punkte:

1. Analyse von Kommunikationsstrukturen:

- Welche Kommunikationskanäle sind am einflussreichsten?

- Welche Medien oder Plattformen werden am häufigsten für die Kommunikation innerhalb des sozialen Systems verwendet?

- Gibt es bestimmte Kommunikationskanäle, die als vertrauenswürdiger oder autoritativer angesehen werden?

- Wie ist der Zugang zu Kommunikationskanälen verteilt?

- Haben alle Mitglieder des sozialen Systems gleichen Zugang zu Kommunikationskanälen?

- Gibt es Barrieren, die den Zugang zu Kommunikation für bestimmte Gruppen einschränken?

- Wie werden Informationen innerhalb des Systems verbreitet?

- Gibt es zentrale Knotenpunkte oder Akteure, die eine große Rolle in der Verbreitung von Informationen spielen?

- Wie schnell und effizient werden Informationen innerhalb des Systems verbreitet?

- Wie werden Entscheidungen kommuniziert?

- Gibt es formelle Prozesse für die Kommunikation von Entscheidungen innerhalb des Systems?

- Werden Entscheidungen transparent kommuniziert, und gibt es Möglichkeiten für Feedback oder Einspruch?

- Gibt es formelle oder informelle Hierarchien in der Kommunikation?

- Gibt es Akteure, deren Stimmen mehr Gewicht haben oder die mehr Einfluss auf die Kommunikation haben?

- Wie manifestieren sich Hierarchien in der Art und Weise, wie Kommunikation abläuft?

- Wie werden Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten kommuniziert?

- Gibt es etablierte Mechanismen für die Kommunikation und Lösung von Konflikten?

- Wie werden unterschiedliche Meinungen und Perspektiven innerhalb des Systems artikuliert und berücksichtigt?

2. Analyse von Machtverteilung:

- Wie ist die Macht innerhalb des sozialen Systems verteilt?

- Gibt es bestimmte Gruppen oder Individuen, die mehr Macht haben als andere?

- Wie wird diese Macht in der Kommunikation manifestiert?

- Welche Faktoren beeinflussen die Machtverteilung?

- Spielen Ressourcen, Wissen, sozialer Status oder andere Faktoren eine Rolle bei der Machtverteilung?

- Wie beeinflussen diese Faktoren die Kommunikation innerhalb des Systems?

- Gibt es Mechanismen zur Kontrolle oder Balance der Machtverteilung?

- Gibt es Checks and Balances, die verhindern, dass zu viel Macht in den Händen einer Gruppe oder eines Individuums konzentriert wird?

- Wie wirken sich diese Mechanismen auf die Kommunikation aus?

3. Normen und Regeln:

- Welche Normen und Regeln strukturieren die Kommunikation innerhalb des sozialen Systems?

- Gibt es formelle Regeln oder informelle Normen, die das Verhalten der Mitglieder des Systems und die Art der Kommunikation beeinflussen?

- Wie werden diese Normen und Regeln durchgesetzt?

- Wer legt die Normen und Regeln fest?

- Haben alle Mitglieder des Systems Einfluss auf die Festlegung von Normen und Regeln, oder wird dies von einer bestimmten Gruppe oder Autorität kontrolliert?

- Wie beeinflusst dies die Machtverhältnisse innerhalb des Systems?

- Wie beeinflussen Normen und Regeln die Machtverteilung?

- Begünstigen die Normen und Regeln bestimmte Gruppen oder Interessen?

- Gibt es Möglichkeiten, Normen und Regeln zu hinterfragen oder zu ändern?

4. Ressourcenkontrolle:

- Welche Ressourcen sind für die Kommunikation innerhalb des sozialen Systems wichtig?

- Sind Informationen, Technologie, soziale Netzwerke oder andere Ressourcen für die Kommunikation relevant?

- Wie beeinflussen diese Ressourcen die Machtverhältnisse?

- Wer kontrolliert diese Ressourcen?

- Ist der Zugang zu wichtigen Ressourcen gleichmäßig verteilt, oder gibt es Akteure, die mehr Kontrolle haben?

- Wie beeinflusst die Kontrolle über Ressourcen die Machtverteilung und Kommunikation?

- Gibt es Mechanismen, die den Zugang zu Ressourcen regulieren?

- Gibt es Regeln oder Normen, die bestimmen, wie Ressourcen verteilt und genutzt werden?

- Wie beeinflussen diese Mechanismen die Machtverhältnisse?

5. Kommunikative Handlungsmöglichkeiten:

- Welche Handlungsmöglichkeiten stehen den Mitgliedern des sozialen Systems durch Kommunikation zur Verfügung?

- Können Mitglieder des Systems ihre Meinungen äußern, Entscheidungen beeinflussen und an der Gestaltung des Systems teilnehmen?

- Gibt es Einschränkungen oder Barrieren, die die Handlungsmöglichkeiten bestimmter Mitglieder einschränken?

- Wie beeinflussen Machtverhältnisse die Handlungsmöglichkeiten durch Kommunikation?

- Haben mächtigere Akteure mehr Möglichkeiten, durch Kommunikation zu handeln?

- Gibt es Mechanismen, die sicherstellen, dass auch weniger mächtige Mitglieder Handlungsmöglichkeiten haben?

- Gibt es Beispiele für erfolgreiche kommunikative Handlungen, die Veränderungen im sozialen System bewirkt haben?

- Gibt es Fälle, in denen Kommunikation dazu beigetragen hat, Machtverhältnisse zu verändern oder soziale Veränderungen herbeizuführen?

- Was können wir aus diesen Beispielen lernen?

Es ist oft eine Herausforderung, sich strikt auf soziale Systeme (#soc) zu konzentrieren, ohne auf psychische (#psy), biologische (#bio) oder kybernetische (#cyb) Aspekte einzugehen, da diese Systeme in der realen Welt oft miteinander verflochten sind. Hier sind einige Strategien, die Ihnen helfen könnten, sich besser auf #soc zu fokussieren:

- Klare Abgrenzung: Definieren Sie klar, was Sie unter sozialen Systemen verstehen und welche Aspekte Sie analysieren möchten. Legen Sie fest, welche Elemente als Teil des sozialen Systems betrachtet werden und welche außerhalb liegen.

- Verwendung spezifischer Konzepte und Theorien: Nutzen Sie Konzepte und Theorien, die sich speziell auf soziale Systeme beziehen, wie z.B. Luhmanns Systemtheorie. Dies kann helfen, den Fokus auf die Strukturen und Prozesse innerhalb sozialer Systeme zu legen.

- Analyseebene festlegen: Entscheiden Sie, auf welcher Ebene der Analyse Sie sich bewegen möchten (z.B. Makroebene für gesellschaftliche Strukturen, Mikroebene für individuelle Interaktionen). Dies kann helfen, den Fokus auf bestimmte Aspekte von sozialen Systemen zu lenken.

- Reflexion und Kritik: Seien Sie sich bewusst, dass es in der Analyse zu Überschneidungen mit anderen Systemen kommen kann, und reflektieren Sie kritisch, wie diese Überschneidungen die Analyse beeinflussen. Fragen Sie sich, ob eine bestimmte Beobachtung wirklich ein Aspekt des sozialen Systems ist oder ob sie von einem anderen System beeinflusst wird.

- Fallstudien und Beispiele: Nutzen Sie konkrete Fallstudien und Beispiele, um die Analyse auf reale soziale Systeme und ihre spezifischen Eigenschaften zu fokussieren.

- Sprachliche Präzision: Achten Sie darauf, wie Sie über soziale Systeme sprechen. Vermeiden Sie Begriffe, die implizit auf psychische, biologische oder kybernetische Aspekte verweisen, und wählen Sie stattdessen Begriffe, die sich speziell auf soziale Strukturen und Prozesse beziehen.

- Feedback einholen: Teilen Sie Ihre Analyse mit Kollegen oder Fachleuten und bitten Sie um Feedback, insbesondere in Bezug auf die Fokussierung auf soziale Systeme.

- Iterative Analyse: Akzeptieren Sie, dass die erste Analyse möglicherweise nicht perfekt ist, und seien Sie bereit, Ihre Arbeit zu überarbeiten und anzupassen, um den Fokus auf soziale Systeme zu schärfen.

Indem Sie diese Strategien anwenden, können Sie sich effektiver auf die Analyse von sozialen Systemen konzentrieren und gleichzeitig ein kritisches Bewusstsein für die Komplexität und Verflechtung der verschiedenen Systeme entwickeln.

Semantisches Feld (unbearbeitet. so geht das nicht ;-)

Hier sind einige Begriffe, die oft in der Analyse sozialer Systeme verwendet werden, und Vorschläge, wie sie definiert werden könnten, um den Fokus auf #soc zu legen:

- Soziales System: Eine Menge von Beziehungen und Interaktionen zwischen Akteuren (Individuen, Gruppen, Organisationen), die durch Kommunikation und gemeinsame Normen und Werte verbunden sind.

- Kommunikation: Der Prozess des Austauschs von Informationen, Ideen und Bedeutungen zwischen Akteuren innerhalb eines sozialen Systems. In Luhmanns Theorie umfasst dies Information, Mitteilung und Verstehen.

- Normen: Gemeinsame Regeln oder Erwartungen, die das Verhalten und die Interaktion der Mitglieder eines sozialen Systems leiten.

- Rollen: Die Erwartungen und Verhaltensweisen, die mit einer bestimmten Position oder Funktion innerhalb eines sozialen Systems verbunden sind.

- Macht: Die Fähigkeit, die Struktur, Prozesse und Ergebnisse der Kommunikation innerhalb eines sozialen Systems zu beeinflussen.

- Soziale Struktur: Die organisierte Anordnung von Beziehungen und Rollen innerhalb eines sozialen Systems, die die Art und Weise beeinflusst, wie Akteure interagieren und kommunizieren.

- Sozialer Wandel: Die Veränderung der Strukturen, Prozesse und Beziehungen innerhalb eines sozialen Systems über die Zeit.

- Soziale Integration: Der Prozess, durch den Individuen und Gruppen in die Strukturen und Prozesse eines sozialen Systems eingebunden werden.

- Soziales Kapital: Die Ressourcen, die durch soziale Netzwerke, Beziehungen und Gemeinschaftszugehörigkeit zugänglich sind und die das Handeln innerhalb eines sozialen Systems beeinflussen.

- Soziale Institution: Eine etablierte Struktur oder Einrichtung innerhalb eines sozialen Systems, die bestimmte soziale Funktionen erfüllt, wie z.B. Familie, Bildung, Regierung.

Indem Sie diese Begriffe klar definieren und konsistent verwenden, können Sie sicherstellen, dass Ihre Analyse präzise und fokussiert bleibt. Es ist auch wichtig, auf die Verwendung von Begriffen zu achten, die implizit auf psychische, biologische oder kybernetische Aspekte verweisen könnten, und diese klar von den Begriffen abzugrenzen, die speziell für soziale Systeme relevant sind.

Fallbeispiel: Macht und Kommunikation in einer Universität

Ein gutes Fallbeispiel für einen studentischen Kontext könnte die Analyse der Machtstrukturen und Kommunikationsdynamiken innerhalb einer Universität oder Hochschule sein. Dieses Beispiel ist für Studierende relevant, da sie selbst Teil dieses sozialen Systems sind und es ihnen ermöglicht, die Konzepte in einem vertrauten Umfeld anzuwenden.

Hintergrund: Universitäten sind komplexe soziale Systeme mit einer Vielzahl von Akteuren, einschließlich Studierenden, Dozenten, Verwaltungspersonal und Führungskräften. Sie haben auch verschiedene Strukturen, Normen und Kommunikationskanäle, die die Interaktionen und Machtverhältnisse innerhalb des Systems beeinflussen.

Aufgabe: Die Studierenden werden gebeten, die Machtstrukturen und Kommunikationsdynamiken innerhalb ihrer Universität zu analysieren, indem sie die folgenden fünf Aspekte betrachten:

- Fokussierung auf Kommunikationsstrukturen

- Welche Kommunikationskanäle werden innerhalb der Universität am häufigsten verwendet (z.B. E‑Mail, Online-Portale, soziale Medien)?

- Wie werden offizielle Ankündigungen und Entscheidungen kommuniziert?

- Gibt es informelle Kommunikationsnetzwerke, wie z.B. Studierendengruppen oder Foren?

- Analyse von Machtverteilung

- Welche Akteure oder Gruppen innerhalb der Universität haben die meiste Macht in Bezug auf Entscheidungsfindung und Ressourcenkontrolle?

- Wie beeinflusst die Machtverteilung die Erfahrungen und Möglichkeiten der Studierenden?

- Normen und Regeln

- Welche formellen Regeln und informellen Normen beeinflussen das Verhalten und die Interaktionen innerhalb der Universität?

- Wer legt diese Normen und Regeln fest, und wie werden sie durchgesetzt?

- Ressourcenkontrolle

- Welche Ressourcen sind für die Kommunikation und das Funktionieren der Universität wichtig (z.B. finanzielle Mittel, Informationszugang)?

- Wer kontrolliert den Zugang zu diesen Ressourcen, und wie beeinflusst dies die Machtverhältnisse?

- Kommunikative Handlungsmöglichkeiten

- Welche Möglichkeiten haben Studierende, durch Kommunikation Einfluss auf Entscheidungen und Prozesse innerhalb der Universität zu nehmen?

- Gibt es Beispiele für erfolgreiche kommunikative Handlungen, die Veränderungen an der Universität bewirkt haben?

Die Studierenden könnten Interviews mit Kommilitonen, Dozenten und Verwaltungspersonal führen, offizielle Dokumente und Kommunikationskanäle analysieren und ihre eigenen Erfahrungen reflektieren. Am Ende könnten sie ihre Ergebnisse in einem Bericht oder einer Präsentation zusammenfassen und diskutieren, wie Macht und Kommunikation die Dynamik innerhalb der Universität beeinflussen.

Arbeit an der Unterscheidung ((Behinderungsmacht)Begrenzungsmacht)

| Muster | Begrenzungsmacht (nicht problematisiert) | Behinderungsmacht (problematisiert) |

|---|---|---|

| Zielgruppe | Allgemein und unparteiisch, unabhängig vom Status | Zielt auf bestimmte Gruppen oder Individuen, insbesondere mit unveränderbaren Merkmalen |

| Förderung von Vielfalt und Gleichheit | Begrenzt hierarchische Fixierungen, fördert Vielfalt | Behindert kulturelle Heterogenität, fördert Ungleichheit |

| Kontrolle und Einschränkung | Wirkt als Kontrolle, begrenzt übermäßige Machtausübung | Wirkt als Einschränkung, hindert bestimmte Gruppen am Zugang zu Ressourcen |

| Gerechtigkeit und Diskriminierung | Handelt im Interesse der Gerechtigkeit, sanktioniert unparteiisch | Diskriminiert und sanktioniert bestimmte Menschen und Gruppen |

| Muster | Begrenzungsmacht | Behinderungsmacht |

|---|---|---|

| Zielgruppe | Allgemein und unparteiisch, unabhängig vom Status | Zielt auf bestimmte Gruppen oder Individuen, insbesondere mit unveränderbaren Merkmalen |

| Förderung von Vielfalt | Begrenzt kulturelle Homogenität, fördert Vielfalt | Behindert kulturelle Heterogenität |

| Förderung von Gleichheit | Begrenzt hierarchische Fixierungen, fördert Gleichheit | Fördert Ungleichheit |

| Kontrolle | Wirkt als Kontrolle, begrenzt übermäßige Machtausübung | - |

| Einschränkung | - | Wirkt als Einschränkung, hindert bestimmte Gruppen am Zugang zu Ressourcen |

| Gerechtigkeit | Handelt im Interesse der Gerechtigkeit, sanktioniert unparteiisch | - |

| Diskriminierung | - | Diskriminiert und sanktioniert bestimmte Menschen und Gruppen |

- Herrschaft:

- Begrenzungsmacht (unproblematisch): Reguliert und begrenzt die Ausübung von Autorität, um Machtmissbrauch und autoritäres Verhalten zu verhindern.

- Behinderungsmacht (problematisch): Kann zur Konsolidierung von Autorität und Kontrolle in den Händen einer bestimmten Gruppe führen, oft auf Kosten anderer.

- Schichtung:

- Begrenzungsmacht (unproblematisch): Fördert eine egalitäre Gesellschaftsstruktur, indem sie die Konzentration von Macht und Ressourcen in den Händen weniger begrenzt.

- Behinderungsmacht (problematisch): Kann zur Verfestigung von sozialen Hierarchien und Ungleichheiten beitragen, indem sie bestimmte Gruppen benachteiligt.

- Legitimation:

- Begrenzungsmacht (unproblematisch): Wird als gerecht und notwendig angesehen, um Gleichgewicht und Fairness in der Gesellschaft zu fördern.

- Behinderungsmacht (problematisch): Oft durch Vorurteile oder Diskriminierung legitimiert, fördert Ungleichheit und Ungerechtigkeit.

- Durchsetzung:

- Begrenzungsmacht (unproblematisch): Setzt gerechte Regeln und Normen durch, die darauf abzielen, die Machtverteilung auszugleichen und Verantwortlichkeit zu fördern.

- Behinderungsmacht (problematisch): Wird durch Unterdrückung, Benachteiligung und ungleichen Zugang zu Ressourcen durchgesetzt.

| Fragebereich | Begrenzungsmacht (unproblematisch) | Behinderungsmacht (problematisch) |

|---|---|---|

| Herrschaft | Eindämmung von Machtmissbrauch | Stärkung der Kontrolle bestimmter Gruppen |

| Schichtung | Fördert gleichere Gesellschaftsstrukturen | Verstärkt soziale Schichtung |

| Legitimation | Legitimiert als Mittel zur Förderung von Gerechtigkeit | Problematisch, oft auf Diskriminierung basierend |

| Durchsetzung | Durch Regeln und Normen zur Regulierung von Macht | Durch Unterdrückung und ungleichen Zugang zu Ressourcen |

Umbenennung der beiden Formen von Macht in:

- “Konstruktive Macht” bzw. “Constructive Power” bezieht sich in beiden Sprachen auf die positive Nutzung von Macht, um Wachstum, Entwicklung, Zusammenarbeit und positive Veränderungen zu fördern.

- “Restriktive Macht” bzw. “Restrictive Power” bezieht sich in beiden Sprachen auf die Einschränkung der Handlungsfähigkeit durch die Ausübung von Macht, oft in einer Weise, die Kontrolle und Unterdrückung beinhaltet.

Hier ist die überarbeitete Version:

- Ermöglichende Macht (konstruktiv):

- Ermöglicht ein ausgewogenes Verhältnis der Bemächtigung unter den Beteiligten.

- Ermöglicht flexible und dynamische Strukturen.

- Unterstützt kulturelle Vielfalt und soziale Integration.

- Wendet Sanktionen auf der Grundlage gerechter und ausgewogener Kriterien an.

- Einschränkende Macht (restriktiv):

- Schränkt die Handlungsfähigkeit bestimmter Gruppen ein, insbesondere solcher mit unveränderbaren Merkmalen.

- Betoniert starre hierarchische Strukturen.

- Verlangt reine, unverschmutzte Kultur und sondert aus, was nicht zur eigenen Kultur gehört.

- Wendet Sanktionen selektiv und möglicherweise ungerecht an.

Das ist näher an Staub-Bernasconi… aber ich sehe die dahinterliegende Systematik nicht… Der Text wurde mit “polemischen” Formulierungen ergänzt, weil “positive” konnotierte Worte im “negativen” erschienen sind… gut/schlecht — positiv/negativ.…

hm… :-(