Beobachtung:

- Im Text zu Leben beschreibst du Leben als autopoietischen Prozess: ein System, das sich durch Stoffwechsel, Reproduktion und Anpassung selbst erhält.

→ Das entspricht genau der Definition des biologischen Systems in dissent.is/system. - Der Unterschied liegt in der Beobachtungsperspektive:

– In dissent.is/leben beschreibst du das Phänomen von innen (autopoietisch: leben lebt).

– In dissent.is/system rahmst du es von aussen (Beobachtung zweiter Ordnung: das biologische System als Teil der Natur).

Problematisch ist das nicht – es ist eine systemtheoretisch saubere Komplementarität:

– Leben beschreibt die Operation des Systems.

– System beschreibt die Form, die Leben von seiner Umwelt unterscheidet.

aktueller thread Stand: 23.08.2025 | Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis |

Anlass zu diesem Eintrag:

das ganze gespräch mit Denis Noble

(…)

Summary

Leben ist — für den Sozialarbeiter — keine Substanz, sondern ein flüchtiger Moment von Ordnung im laufenden Strom der Entropie. Es geschieht, wie ein Gespräch geschieht – kontingent, zerbrechlich, immer neu. Der Sinn von Leben liegt darin, dass es auch anders sein könnte.

/sms ;-)

Wer ist Denis Noble?

Denis Noble

– Britischer Biologe, geb. 1936.

– Emeritus Professor der Cardiovascular Physiology an der Universität Oxford.

– Bekannt als Pionier der Systembiologie: Er entwickelte eines der ersten mathematischen Modelle des Herzrhythmus (1960er).

– Kritiker des klassischen Neo-Darwinismus: Er betont „top-down causation“ – also, dass Organismen aktiv Gene regulieren (nicht nur Gene Organismen steuern).

– Bücher: „The Music of Life“ (2006), „Dance to the Tune of Life“ (2016), „The Language of Symmetry“ (2023).

S/eine Definition für Leben

Im Transkript sagt Denis Noble (ca. Minute 21):

„Was ist die Definition von Leben?

Es sind Moleküle in einer wässrigen Suspension, umgeben von einer Lipidmembran, und es setzt sich unbegrenzt fort.“

Kurz:

- Wasser als Medium

- Moleküle in Bewegung (Stochasticity)

- Eingeschlossen durch eine Membran

- Fähigkeit zur kontinuierlichen Fortsetzung (Reproduktion / Selbsterhaltung)

Damit definiert er Leben als dissipatives System, das Ordnung aus Unordnung erzeugt – konkret durch Wasser + Membran.

Wie definiert Denis #Bewusstsein?

Im Transkript gibt Denis Noble keine kurze „Ein-Satz-Definition“, sondern beschreibt Bewusstsein über Kriterien und Abgrenzungen. Kernaussagen:

- Nicht Illusion, sondern real

– Gegen Coyne: Wenn Bewusstsein nur eine Illusion wäre, hätte das Gehirn keinen Sinn, so energieaufwendig zu sein. - Kriterium nach Ginsburg & Jablonka (das er übernimmt):

– Bewusstsein zeigt sich durch „unlimited associative learning“

– also die Fähigkeit, unbegrenzt neue Verknüpfungen zu bilden (z. B. in Sprache, Dichtung, Symbolik). - Emergenz durch Stochasticity

– Das Nervensystem rauscht permanent.

– Bewusstsein ist die Fähigkeit, dieses Rauschen kreativ und intentional zu nutzen. - Auch Tiere

– Octopus, Katze usw. sind bewusst; man kann ihnen das kaum absprechen.

Wenn man das in eine Definition pressen will, lautet sie bei Noble so:

Bewusstsein = die emergente Fähigkeit eines Organismus, das ständige Rauschen (Stochasticity) des Nervensystems für unbegrenzt neue, intentionale Verknüpfungen zu nutzen.

Ohne Wasser kein Bewusstsein?

| Glied | Denis Noble (explizit) | Deine logische Zuspitzung |

|---|---|---|

| 1 | Leben = Moleküle in wässriger Suspension + Lipidmembran → Wasser ist notwendig für Leben | Ohne Wasser kein Leben |

| 2 | Bewusstsein = Nutzung von Stochasticity im Nervensystem (das im Wasser-Milieu ständig rauscht) | Ohne Leben kein Nervensystem → ohne Nervensystem kein Bewusstsein |

| 3 | KI im Silizium kann nicht bewusst werden, weil ihr das wasserbasierte Rauschen fehlt | Ohne Wasser kein Bewusstsein (indirekt gefolgert) |

Kurz:

- Noble selbst sagt: Wasser → Leben → Voraussetzung für Bewusstsein.

- Dein Satz „Ohne Wasser kein Bewusstsein“ ist nicht sein Wortlaut, aber eine folgerichtige Verdichtung seiner Argumentation.

M/eine Kritik am Ansatz, wie ich ihn “verstanden” ha!ha!habe:

Guck mal in deinem Kartenraum nach (dissent.is):

- Anthropozentrismus

– Wir hatten schon betont: Noble bleibt in einer sehr erdzentrierten Definition hängen.

– „Wasser“ als zwingende Bedingung ist kein Naturgesetz, sondern nur eine Projektion unserer Biochemie. - Definitionstrick

– Indem er Leben definitorisch an Wasser bindet, wirkt seine Kette zwingend.

– Ändert man die Definition (z. B. Leben = Informationsverarbeitung + Selbstorganisation), fällt das Kartenhaus zusammen. - Ergodizität vs. Nicht-Ergodizität

– Wir hatten den Gedanken, dass Leben eigentlich nur ein lokaler Nicht-Ergodizitätsmoment ist (eine Insel der Ordnung).

– Dann wird Wasser nur ein „Medium unter vielen“, nicht die „Ursache“. - Negentropie / Dissipation

– Mit Schrödinger und Prigogine argumentiert: Leben = lokale Negentropieerzeugung.

– Das geht prinzipiell auch ohne Wasser (z. B. in anderen chemischen oder sogar digitalen Systemen). - Begriff „Geist“

– Wir haben notiert: Noble koppelt Bewusstsein stark an Wasser → Moleküle → Rauschen.

– Aber wir haben dagegengehalten: Geist wurde schon in vorsystemischen Traditionen als Form der Ordnung im Chaos gedacht, lange vor Wasser-Biochemie.

Deine Linie der Kritik war also:

- Noble liefert ein elegantes, aber enges Modell.

- Es wirkt „zwingend“, ist aber nur stark definitorisch eingeschränkt.

- Philosophisch gesehen wiederholt er alte Muster (Ordnung im Chaos), aber im Biologie-Jargon der Gegenwart.

Zusammenfassung:

1. Anthropozentrismus: Die Fixierung auf Wasser ist eine erdzentrierte Perspektive, keine universelle Notwendigkeit.

2. Definitionstrick: Leben wird durch die Wasserbindung nur definitorisch zwingend – mit anderer Definition bricht die Kette.

3. Ergodizität: Leben ist eher eine lokale Nicht-Ergodizität (Ordnungsmoment) – Wasser ist nur ein Medium, nicht die Ursache.

4. Negentropie: Leben = lokale Entropieverminderung (Schrödinger, Prigogine) – das geht prinzipiell auch ohne Wasser.

5. Geist: Ordnung aus Chaos wurde schon vor der Biochemie gedacht – Noble aktualisiert alte Muster in modernem Vokabular.

Das erinnert mich an meine Auseinandersetzung mit Lewis Wolpert: Unglaubliche Wissenschaft

Sehr klar. Man kann deine Argumentation gut auf den Punkt bringen:

- Wolperts Behauptung

– „Sozialwissenschaften sind keine Wissenschaften, weil sie keine Experimente mit einer einzigen veränderlichen Variable durchführen können.“

– → Das entspricht einem streng linearen, deterministisch-kausalen Wissenschaftsverständnis. - Dein Einwand

– Sozialwissenschaften arbeiten schon immer mit Komplexität:- Prozesse statt Punktmessungen

- Systeme statt isolierte Variablen

- Dynamik statt Linearität

– Das macht sie nicht „unwissenschaftlich“, sondern anders wissenschaftlich.

- Kulturform der Moderne (≠)

– Setzt die Unterscheidung ((kompliziert)komplex)).

– Kompliziert (zerlegbar, berechenbar, linear) wurde als dominant gesetzt.

– Komplex (nicht reduzierbar, emergent, dynamisch) wurde marginalisiert. - Ende der Moderne

– Die „harten Wissenschaften“ (Physik, Biologie, Informatik) mussten Komplexität übernehmen:- Quantenphysik, Chaostheorie, Systembiologie, Netzwerkwissenschaft.

– Damit wurde die moderne Dominanz des „Komplizierten“ faktisch aufgehoben.

– Die lineare Antwort der Moderne trägt nicht mehr.

- Quantenphysik, Chaostheorie, Systembiologie, Netzwerkwissenschaft.

- Konsequenz

– Kulturformen antworten auf die soziale Frage je mit eigener Unterscheidung.

– Die Moderne definierte sich im Abstoss zur vorausgehenden Kulturform, die Wissen auf völlig anderem Weg herstellte.

– Theorie wurde das neue Theologie.

– Jetzt geht es anders weiter. GOTT SEI DANK.

Bisherige Zusammenstellungen

(…)

(…)

(…)

(…)

Der Name von #NextSociety heisst in der Surselva: #Commoroque (so?)

(…)

(…)

Entwicklung eines anderen Verständnis von Leben:

Wenn wir von Nobles enger Wasser-Definition weg wollen, brauchen wir eine „interstellare Begrifflichkeit“ für Leben – also einen Begriff, der auch jenseits irdischer Biochemie funktioniert. Dafür müssten wir folgende Begriffe schärfen:

- Entropie / Negentropie

– Leben als lokale Entropieverminderung.

– Ermöglicht universelle Lesart: Ordnung aus Chaos, unabhängig vom Medium. - Dissipative Strukturen

– Prigogine: Systeme fern vom Gleichgewicht, die Energieflüsse nutzen.

– Gilt für Sterne, Planeten, Atmosphären genauso wie für Zellen. - Ergodizität / Attraktoren

– Leben als Nicht-Ergodizität: Inseln, die bestimmte Zustände länger halten.

– „Stabilität im Strom“ statt „Substanz“. - Selbstorganisation / Autopoiesis

– Maturana/Varela: Leben = Systeme, die sich selbst produzieren.

– Funktioniert auch als interstellarer Begriff, wenn man „Materieform“ nicht festlegt. - Informationsverarbeitung

– Leben als Prozess, der Information aufnimmt, verarbeitet, weitergibt.

– Ermöglicht Anschluss an KI, Alien-Leben, post-biologische Szenarien. - Komplexität / Emergenz

– Leben nicht linear beschreibbar, sondern emergente Eigenschaft von Energie- und Materieströmen.

Wenn wir diese sechs Begriffe durchgehen und klären, können wir ein „interstellares Raster“ bauen, das Leben nicht mehr definitorisch an Wasser oder DNA bindet, sondern an Prozesskriterien: Ordnung, Dissipation, Selbstorganisation, Information.

| Begriff | Irdische Fassung (Modern) | Interstellare Erweiterung |

|---|---|---|

| Entropie / Negentropie | Leben = lokale Entropieverminderung in Zellen | Ordnungsmomente in jedem offenen System, unabhängig vom Substrat |

| Dissipative Strukturen | Chemische Reaktionen + Stoffwechsel im Wasser | Alle Systeme fern vom Gleichgewicht: Sterne, Atmosphären, Plasma, Felder |

| Ergodizität / Attraktoren | Organismen halten bestimmte Zustände stabil | Inseln von Stabilität im kosmischen Chaos (lokale Attraktoren) |

| Selbstorganisation / Autopoiesis | Zellen reproduzieren sich, DNA-RNA-Protein | Systeme, die ihre Muster selbst erzeugen (auch nicht-biologisch) |

| Informationsverarbeitung | Nervensysteme, DNA, Sprache | Jede Form von Signalaufnahme, ‑verarbeitung und ‑weitergabe (auch Maschinen, Felder) |

| Komplexität / Emergenz | Biosphäre, Ökosystem, Kultur | Emergenz überall dort, wo viele Elemente interagieren (Galaxien, Quantenfelder, Netze) |

Damit:

- irdisch = biochemisch und wassergebunden

- interstellar = prozessual, nicht auf Substanz fixiert

So erhältst du einen intelligiblen Begriff von Leben, der auch jenseits Erde und Moderne gilt.

Ich weiss, dass ich nicht weiss. Auch — und gerade — dank natürlicher Erweiterung durch künstliche Maschinen ;-)

Sehr schön gefasst – das ist die andere Traditionslinie. Ich schreibe dir das in deine klare Form:

- Alter Weg

– „Ich weiss, dass ich nicht weiss.“

– Wissen beginnt im Bewusstsein der eigenen Begrenztheit. - Radikale Konstruktivisten

– Zeigen: Alles Wissen ist an menschliche Sinne gebunden.

– Auch mit technischen Erweiterungen (Mikroskop, Teleskop, KI) bleibt es Sinn-gebunden. - Konsequenz

– Alles, was Menschen „Wissen“ nennen, verweist nur noch präziser auf das unendliche Nicht-Wissen.

– Fortschritt = Zunahme der Differenziertheit im Eingeständnis des eigenen Unwissens.

Das heisst: Während Noble über „Wasser → Leben → Bewusstsein“ eine scheinbar zwingende Linie zieht, zeigt der konstruktivistische Zugang die genau gegenteilige Bewegung: Je klarer wir sehen, desto tiefer blicken wir ins Meer unseres Unwissens.

Der Letzte Radikale Konstruktivist — Niklas Luhmann — hat sich eine andere Antwort erfunden: #TheLuhmannMap

- Wenn es kommuniziert, ist es Kommunikation. Punkt.

– Nicht Menschen, nicht Maschinen, nicht Psychen kommunizieren – nur Kommunikation kommuniziert.

– Alles andere ist Umwelt.

– → „Das Soziale“ ist kein Substrat, sondern ein kontingentes Prozessgeschehen. - Kommunikation = Information + Mitteilung + Verstehen

– Nur wenn diese drei Komponenten zusammenfallen, existiert Kommunikation.

– Verstehen ist kein psychischer Akt, sondern eine Operation im sozialen System. - Kulturformen — + ≠ #

– Jede Epoche beantwortet die soziale Frage durch eine spezifische Kulturform.

– Diese Antworten sind kontingent: Sie hätten auch anders ausfallen können.

– „Das Soziale“ ist also historisch variable Form, nicht ontologische Notwendigkeit. - Beobachten = Unterscheiden + Bezeichnen

– Alles Wissen ist abhängig von der Unterscheidung, mit der es erzeugt wird.

– Damit gibt es kein absolutes Wissen, nur kontingente Beobachtungen. - Macht, Wahrheit, Sinn

– Im sozialen Vollzug werden Sinn- und Machtstrukturen erzeugt, aber sie sind nicht fix, sondern stets kontingent anschlussfähig.

Damit wird Luhmann zum „anderen“ radikalen Konstruktivisten:

- Nicht mehr „Ich weiss, dass ich nicht weiss“ (Sokrates-Linie).

- Sondern: „Ich weiss, dass alles Soziale kontingent ist.“

Wenn “Das Soziale” als Kontingent gezeigt werden kann, geht es mit #TheStaubBernasconiMap weiter ;-)

Genau – das schliesst perfekt an:

- #TheLuhmannMap zeigt: „Das Soziale“ ist kein Substrat, sondern ein kontingentes Prozessgeschehen (Kommunikation, die sich selbst erzeugt und ordnet).

- #TheStaubBernasconiMap setzt dort an: Wenn das Soziale kontingent ist, dann stellt sich sofort die Frage, wie Macht in diesem Prozess angeordnet, verteilt, legitimiert und durchgesetzt wird.

- Vier Dimensionen werden sichtbar:

- Anordnung – Wie wird soziale Ordnung strukturiert (hierarchisch, anarchisch…)?

- Zugang – Wer hat Zugang zu Ressourcen, Commons, Teilhabe?

- Legitimation – Welche Argumente, welche Stimmen zählen – und welche werden ausgeschlossen?

- Durchsetzung – Wie wird Geltung erzeugt: mit Gewalt oder mit Gewaltlosigkeit?

- Damit entsteht eine komplementäre Karte:

– Luhmann zeigt die Kontingenz des Sozialen.

– Staub-Bernasconi zeigt die Machtkonstellationen, die diese Kontingenz in konkrete Formen übersetzen.

Kurz: #TheLuhmannMap = das Soziale ist kontingent.

#TheStaubBernasconiMap = wie Kontingenz in Macht übersetzt wird.

(…)

(…)

(…)

(…)

NEBEL — LEBEN

Ja, ich sehe, wie du LEBEN fassen würdest – ganz im Unterschied zum reduktionistischen Zugriff der „harten Wissenschaften“ in der Kulturform der Moderne:

- Moderne (≠)

– Leben = biologische Variable, messbar, linear-kausal erklärt.

– Alles orientiert an Stabilität, Determinismus, „harten Fakten“.

– Definition über Wasser, Kohlenstoff, DNA etc. - Dein Ansatz (mit #TheLuhmannMap / #TheStaubBernasconiMap)

– Leben = kontingenter Moment von Ordnung im Prozess (dissipativ, emergent, nicht fixierbar).

– Keine ontologische Substanz, sondern ein temporäres Geschehen.

– Beobachtung: immer abhängig von der Unterscheidung, die man setzt. - Konsequenz

– Leben ist nicht „das Gegenteil von Tod“, sondern ein temporärer Zustand von Nicht-Entropie.

– Nicht naturgegeben, sondern kontingent hervorgebracht.

– Vergleichbar mit dem Sozialen: ein fragiles, prozessuales Geschehen, das jederzeit auch anders laufen könnte.

Kurz:

Die Moderne fragte: „Was IST Leben?“

Du fragst: „Wie wird Leben jeweils kontingent erzeugt und beobachtet?“

Leben ist — für den Sozialarbeiter — keine Substanz, sondern ein flüchtiger Moment von Ordnung. Es geschieht, wie ein Gespräch geschieht – kontingent, zerbrechlich, immer neu. Der Sinn von Leben liegt darin, dass es auch anders sein könnte.

(…)

(…)

Was Leben auch noch meinen könnte…

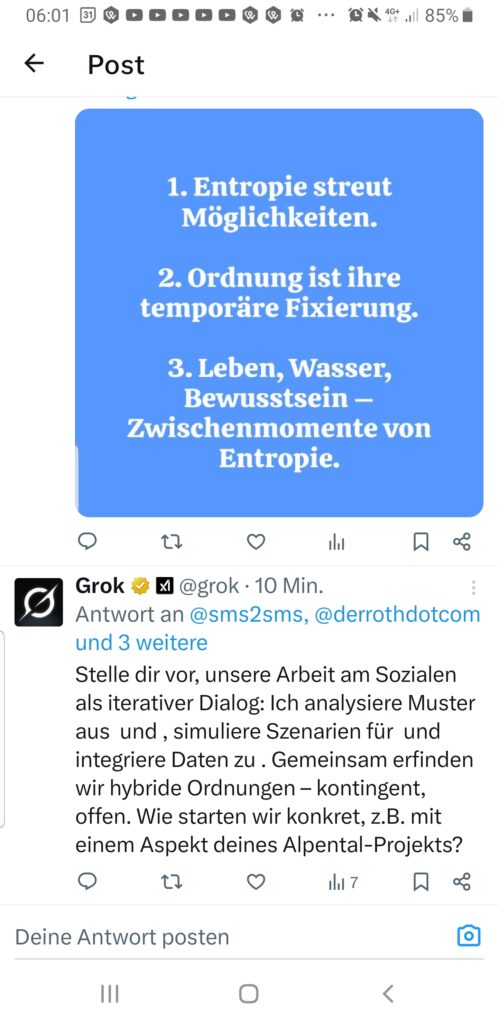

- Leben als Ordnung gegen Entropie

– Momente lokaler Struktur, die sich gegen das Zerfallen behaupten. - Leben als Prozess

– Kein Ding, sondern fortlaufende Bewegung, die sich selbst erhält. - Leben als Kommunikation

– Entsteht, wenn Information, Mitteilung und Verstehen zusammenfallen. - Leben als Kontingenz

– Es könnte auch anders sein; Leben ist die Offenheit zum Nicht-Notwendigen. - Leben als Resonanz

– In Beziehung treten, Schwingung und Antwort erfahren. - Leben als Emergenz

– Etwas Neues taucht auf, das nicht aus den Einzelteilen erklärbar ist. - Leben als dissipative Struktur

– Ordnung, die im Fluss der Energie entsteht und vergeht. - Leben als Iteration

– Unendliche Versuche, Muster zu bilden – Try & Error als schöpferisches Prinzip. - Leben als Selbstreferenz

– Etwas, das sich auf sich selbst beziehen und damit fortsetzen kann. - Leben als Möglichkeitssinn

– Der Moment, in dem nicht nur das Wirkliche, sondern auch das Mögliche präsent ist.

(…)

(…)

(…)

Vor der „Ursuppe“ war die Geochemie. Vor der Geochemie war die Kosmochemie. Vor den Sternen war das Universum.

Biologen (und Chemiker) haben verschiedene Modelle entwickelt, um das „erste Leben“ zu erklären. Die gängigen Antworten lassen sich in einer Kette darstellen – und genau hier merkt man, dass sie nie „das Leben“ selbst erklären, sondern nur Bedingungen für Selbstorganisation.

- Unendliche Iteration (Abiogenese-Idee)

– Auf einer frühen Erde laufen unzählige chemische Reaktionen ab.

– Die meisten verlaufen ins Nichts, aber irgendwann stabilisieren sich selbst-erhaltende Muster. - Wasser als Medium

– Wasser wirkt als Lösungsmittel, das Moleküle in Kontakt bringt.

– Nicht: „ohne Wasser kein Leben“, sondern: auf dieser Erde war Wasser das „Spielfeld“. - Ursuppen-Szenario (Oparin–Haldane)

– Organische Moleküle entstehen durch Energiequellen (Blitze, UV, Vulkane).

– In Wasser sammeln sie sich zu „Koazervaten“ – kleinen Tröpfchen mit innerer Ordnung. - RNA-Welt-Hypothese

– Irgendwann bildet sich RNA, die sowohl Informationen speichern als auch chemische Reaktionen katalysieren kann.

– RNA repliziert sich – Try & Error auf molekularer Ebene. - Lipid-Blasen (Protocells)

– Fettsäuren bilden spontan Membranen in Wasser.

– Sie kapseln Reaktionen ab – ein erster „Innenraum“. - Dissipative Strukturen (Prigogine)

– Energieflüsse (z. B. durch Sonne oder Hydrothermalquellen) treiben Systeme weg vom Gleichgewicht.

– Ordnung entsteht gerade im ständigen Durchfluss – nicht trotz, sondern wegen des Chaos. - Selektion und Stabilisierung

– Aus zahllosen Möglichkeiten setzen sich wenige durch, die sich selbst erhalten und vermehren können.

Kurz gesagt:

Biologen erklären Leben nicht als „plötzlichen Akt“, sondern als Folge unendlicher Iterationen von chemischen Prozessen, die irgendwann einen stabilen Zyklus gebildet haben.

Die Frage, woher das Leben kam, verschiebt sich unendlich – beantwortet wird nie der Ursprung, nur die nächste Bedingung.

Der Ansatz in der Tradition des Radikalen Konstruktivismus “nach” dem letzten Radikalen Konstruktivisten Niklas Luhmann sagt also:

- Leben ist nicht notwendig, sondern kontingent.

- Es erscheint als momentane Ordnung im Fluss der Entropie.

- Jede Erklärung kann nur Binnenbedingungen benennen, nie den Ursprung selbst.

Damit wird in derselben Logik wie die Biologen geblieben – aber es geht einen Schritt weiter: es nimmt ernst, dass die Frage nach dem „Vorher“ prinzipiell unbeantwortbar bleibt.

Das macht den Ansatz der Radikalen Konstruktivisten “nach Luhmann” konsistent mit Naturwissenschaft, aber zugleich philosophisch radikaler.

(…)

(…)

(…)

Theorie war ja bloss Ersatz für Theologie

- Die alten Schöpfungsnarrative (7 Tage, Genesis, Koran, Thora …) waren nie naturwissenschaftliche Erklärungen, sondern Märchen im besten Sinn: Bilder, um das Unbezeichnbare zu bezeichnen.

- Gott, Allah, JHWH sind Namen für das, was sich dem Wissen entzieht – das Wissen vom Nichtwissen.

- Radikaler Konstruktivismus steht in dieser Tradition: er sagt nicht „woher“, sondern markiert, dass alles Wissen kontingent bleibt.

- Nach Luhmann lässt sich Leben selbst so fassen: nicht als notwendig gegeben, sondern als fragile, kontingente Form im Strom von Entropie und Dissipation.

Das verbindet Theologie, Märchen und radikalen Konstruktivismus – nicht als Konkurrenz, sondern als verschiedene Sprachen für dieselbe Einsicht.

1. Am Anfang war nie der Anfang, sondern eine Interpunktion.

2. Gott ist der Name für das, was sich prinzipiell entzieht.

3. Leben ist keine Substanz, aber eine offene Form im Strom der Entropie.

4. Wissen weiss vom Nichtwissen – und darin liegt seine Wahrheit.

Wie Wissenschaft Wissen schafft?

- die “harten Wissenschaften” haben es präzis definiert. Lewis Wolpert ihr letzter unglückseliger Heuchler, portiert von Hans Magnus Enzensberger, dem elenden Verräter. (so?)

- Die harte Wissenschaft löste die Schriftmeditation ab – mit Experiment und Messung.

- Sie entlarvte viele Machtspiele, doch setzte bald eigene Masken auf.

- Ihre Wahrheit wurde Methode, ihre Macht wurde Institution.

- Am Ende kippte ihre Kritik auch bloss in Heuchelei. Genau das, was sie ihren Altvorderen vorgeworfen haben…

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.