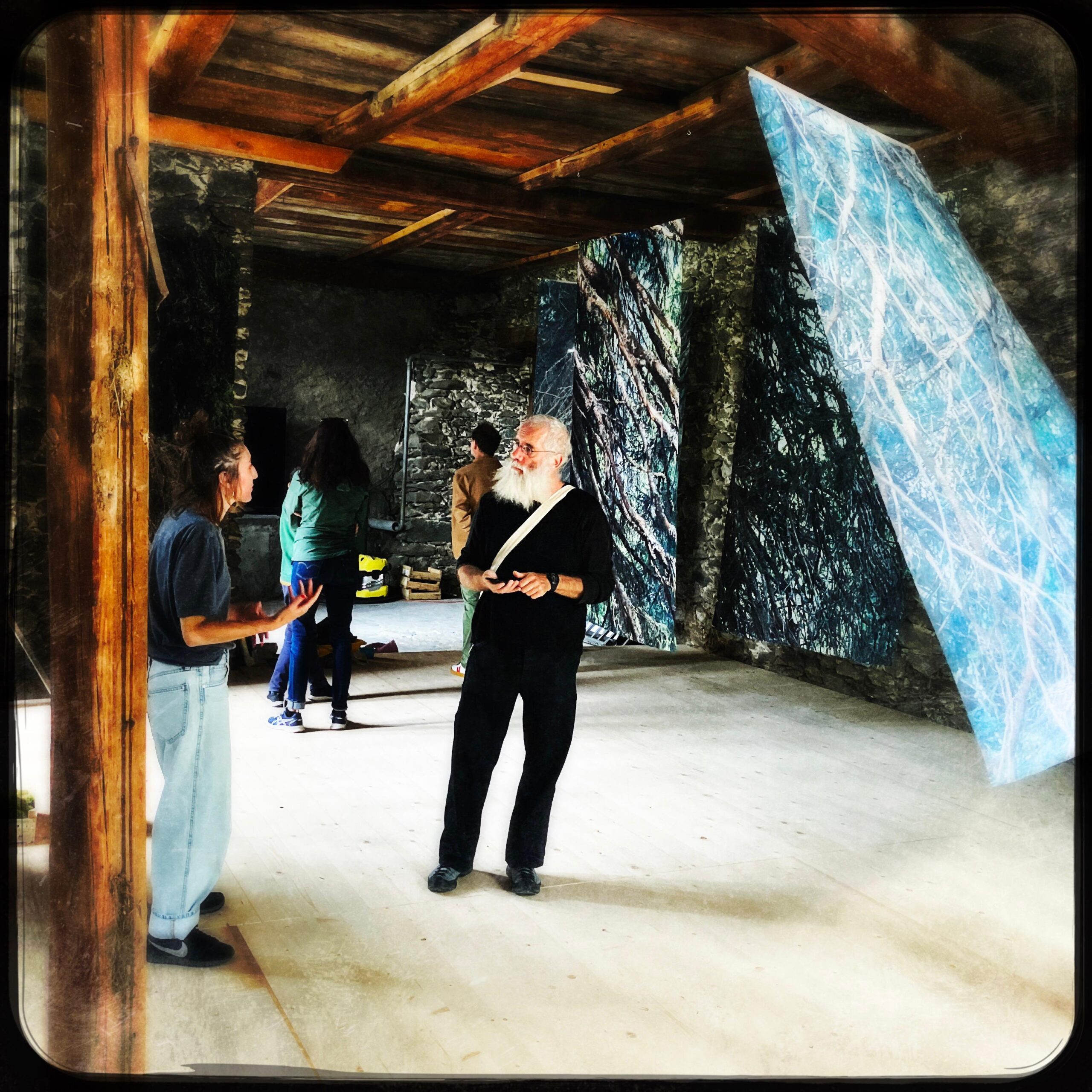

Titelbild/Credit: Jano Felice Pajarola aka @schischeglia: Nadine Cueni im Gespräch mit /sms ;-) Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

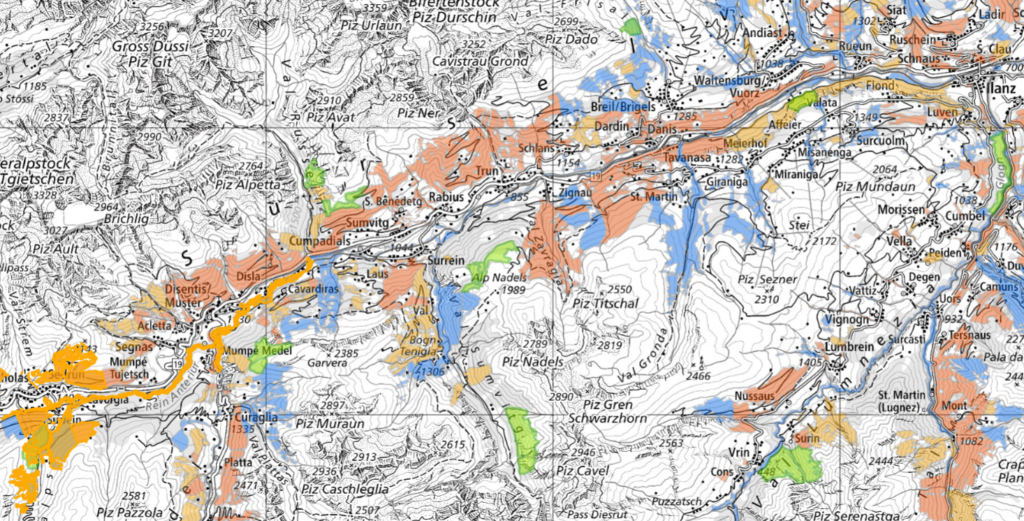

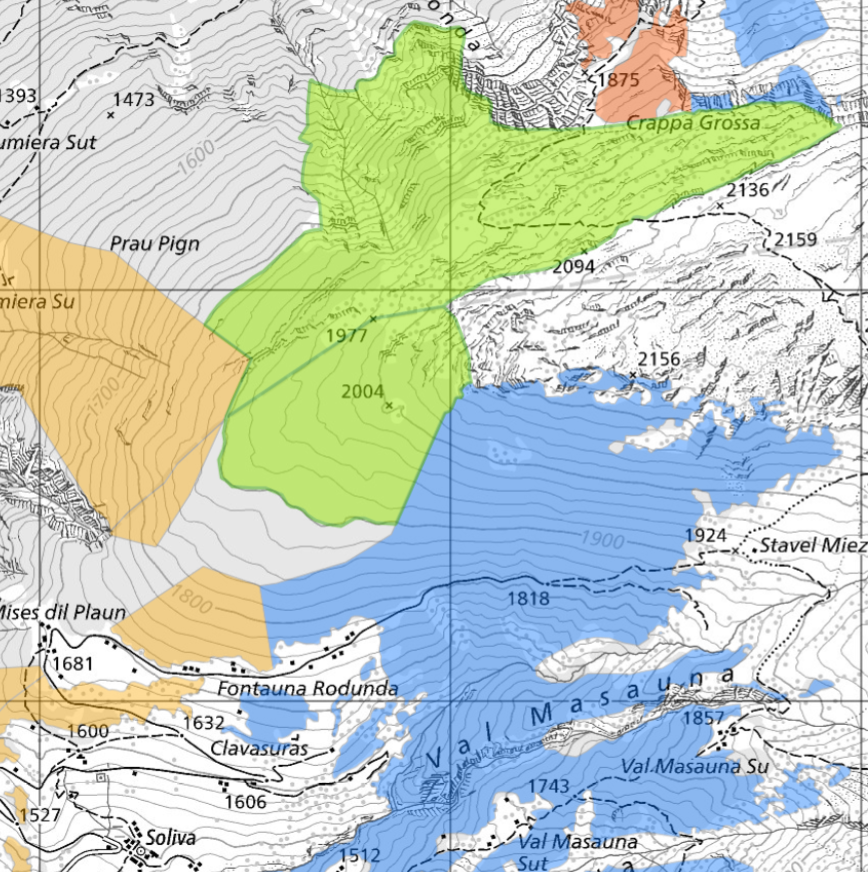

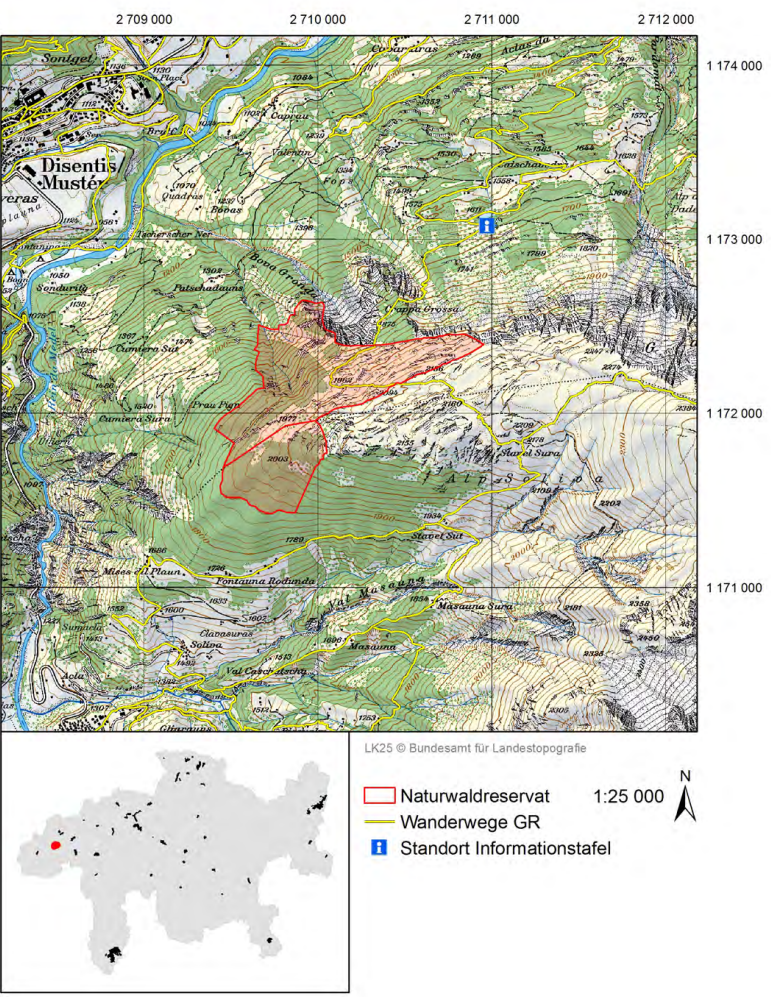

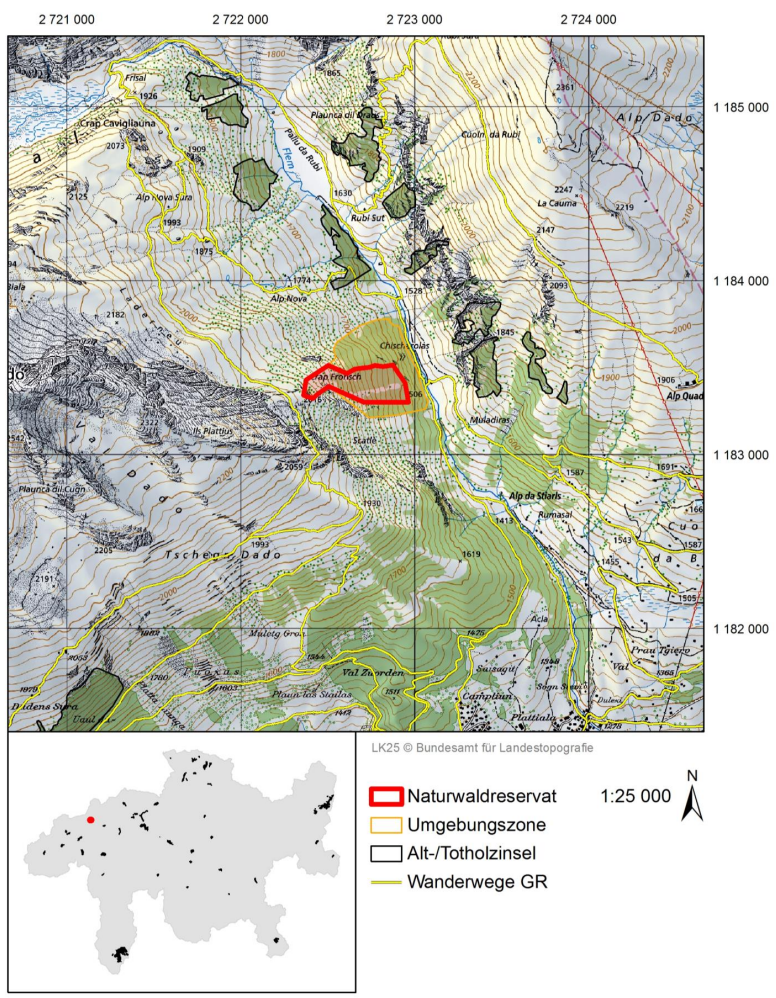

Die Eröffnungsausstellung von Nadine Cueni in der Casa Carigiet, hat einem meiner Lieblingszugänge zu meinem Hausberg Garvera einen Namen gegeben: “Naturwaldreservat (NWR, 3210) Soliva (pdf)” (so?)

“Wer Urwälder schützt, stellt sich selbst in Frage.“https://t.co/LBvZGRpQDM

— dissent.is/███████ (@sms2sms) August 1, 2025

bildcredit: @schischeglia | https://t.co/5bDHhYXosi in der #CasaCarigiet in trun, vernissage: samstag 2. august, 14h: https://t.co/x5igFceZQw https://t.co/zrXTGmAwxQ pic.twitter.com/d6g0uFlk8u

Summary

Wer Kultur als Erlebnis verkauft

und Landschaft als Standort denkt,

hat beides schon verloren.

Oder:

Kultur ist das neue Schnee.

Landschaft ist das neue Rohmaterial.

Und Professionalität ist das neue Nichts-Verstehen.

Quellen: Urwälder in der Surselva

Naturwaldreservat (NWR, 3210) Soliva (pdf)

5.5 Standörtliche Vielfalt und Vegetation

Die kartierten Waldgesellschaften im Reservat sind:

− Alpenlattich-Fichtenwald mit Alpenwaldfarn (57A)

− Alpenlattich-Fichtenwald mit Wollreitgras (57C)

− Alpenlattich-Fichtenwald mit Alpenrose (57R)

− Hochstauden-Fichtenwald (60)

− Hochstauden-Fichtenwald mit Alpenwaldfarn (60A)

− Typischer Preiselbeer Fichtenwald (58V)

− Lärchen-Arvenwald mit Alpenrose (59)

− Lärchen-Arvenwald mit Laserkraut (59L)

− Alpenrosen-Bergföhrenwald (70)

5.6 Fauna und Flora: bekannte vorkommende Arten nach systematischer Gliederung

Flora: zurzeit keine systematischen Aufnahmen

Fauna: zurzeit keine systematischen Aufnahmen

6 Waldzustand

Im oberen Teil des Projektperimeters dominiert der Lärchen-Arvenwald mit Alpenrose. Diese aufgelösten Bestockungen sind für die Surselva sehr selten und darum landschaftlich auch sehr reizvoll. Mit geringerer Höhe geht der Lärchen-Arven Aspekt fliessend in einen fichtendominierten

Wald über. Die Fichten kommen häufig in Rotten auf und bilden schmale, bis zum Boden reichende Kronen aus. Gegen unten wird die im oberen Bereich vorherrschende lockere und plenterartige

Struktur dichter und gleichförmiger. Die Bestände sind trotzdem noch gut strukturiert und von grösseren Freiflächen durchsetzt. Der Totholzanteil nimmt in diesen dynamischeren Fichtenwäldern im

Vergleich zum Lärchen-Arvenwald zu. Gemäss Bestandeskarte stocken im NWR vor allem Baumholzbestände. Grossflächige Verjüngungsphasen sind im Bereich einer aktiven Rinne zu finden,

wo vor allem auch Grünerlen stocken.

8 Forschung

8.1 Bisherige Forschungsarbeiten

In der Vergangenheit wurden keine Forschungsarbeiten durchgeführt.

8.2 Laufende Forschung

Zurzeit sind keine Forschungsarbeiten im Gange.

8.3 Offene Forschungsfragen

Das Reservat Soliva ist nicht Gegenstand des Schweizerischen Monitoringprogramms Naturwaldreservate.

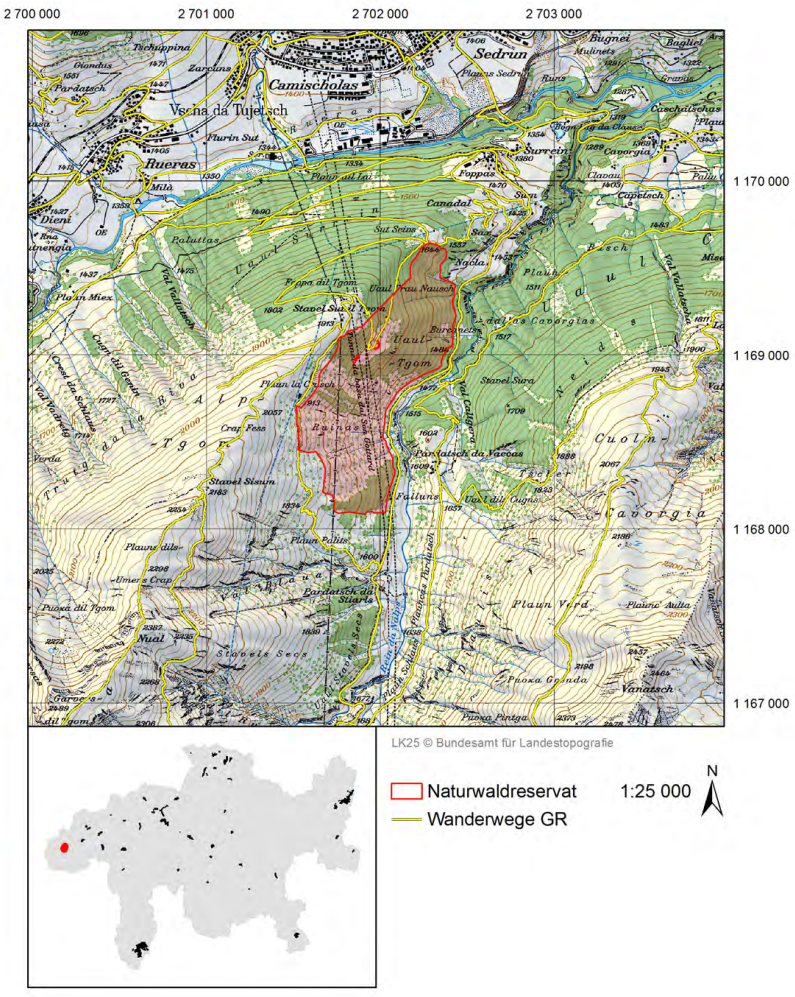

Scatlé (pdf)

Uaul Prau Nausch (pdf)

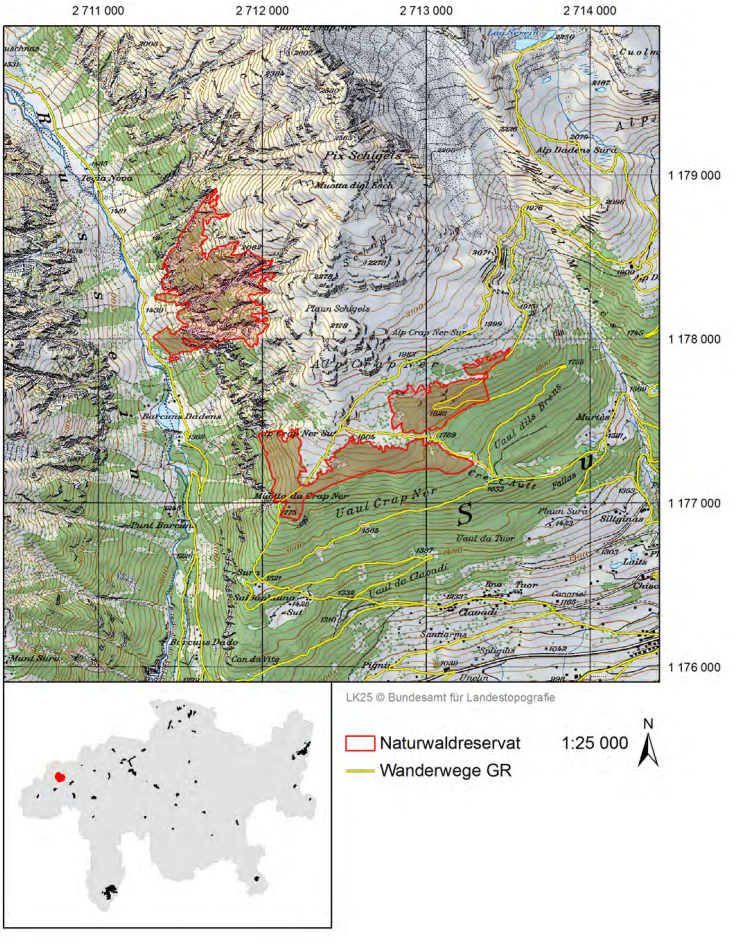

Crap Ner (pdf)

Allgemeine Infos:

Das Amt für Wald und Naturgefahren hat auf der Basis des Waldentwicklungsplans (WEP2018+) die Strategie Waldbiodiversität Graubünden 2035 erarbeitet und 2020 publiziert.

Holzkohlengewinnung:

im Faktenblatt 2020 finde ich diesen abschnitt (Seite 7):

• das Val S‑charl, das obere Münstertal, das Val Medel, Trun, Davos, das Albulatal und das Schams wichtige Standorte für den Abbau von Metallen waren und die Wälder in diesen Regionen grossflächig für die Verhüttung und Holzkohlegewinnung kahlgeschlagen wurden?

Holzkohlegewinnung ist der historische Prozess, bei dem Holz in Kohle umgewandelt wurde – und zwar durch unvollständige Verbrennung unter Luftabschluss. Das Ergebnis ist Holzkohle: ein leichter, poröser Brennstoff mit hoher Temperaturleistung.

Warum das gemacht wurde:

- Verhüttung von Metallen (z. B. Eisen, Silber, Kupfer)

– Holzkohle brennt heisser als normales Holz

– Sie war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit der wichtigste Brennstoff für Schmelzöfen - Industrieller Holzverbrauch

– Riesige Mengen Wald wurden abgeholzt, um Holzkohle zu erzeugen

– Besonders betroffen: Täler mit Erzvorkommen und Wasserenergie (z. B. Val Medel, S‑charl, Trun)

Wie das funktionierte:

– Das Holz wurde aufgeschichtet (sogenannter Meiler)

– Danach mit Erde abgedeckt → wenig Sauerstoff

– Dann angezündet und tagelang kontrolliert „verkohlt“

– Ergebnis: Holzkohle, die leicht, lagerbar und sehr heiss brennbar ist

Folgen:

– Massive Entwaldung in vielen Alpentälern

– Ökologische und soziale Krisen (Holzmangel, Erosion, Waldregeneration)

– Erst durch fossile Brennstoffe (Kohle, Öl) verlor Holzkohle ihre zentrale Rolle

Kurz gesagt:

Holzkohlegewinnung war das Erdöl der Vormoderne.

Und einer der Hauptgründe, warum es in der Schweiz fast keine Urwälder mehr gibt…

FRAGE: wo gibt es im wald medel einen Meiler?

(…)

(…)

(…)

Die uralte Sehnsucht nach dem Ur-Wald (so?)

Ein Urwald unterscheidet sich grundlegend von einem „normalen“ (bewirtschafteten) Wald – sowohl ökologisch als auch strukturell.

Hier die 5 wichtigsten Unterschiede:

- Keine Nutzung durch den Menschen

– Kein Holzeinschlag, keine Beweidung, keine Forstpflege

– Natürliche Entwicklung über Jahrzehnte oder Jahrhunderte - Totholz bleibt liegen

– Umgestürzte Bäume, stehende tote Stämme (Biotopholz)

– Lebensraum für Pilze, Insekten, Vögel, Moose usw. - Vielfältige Altersstruktur

– Junge, alte und tote Bäume nebeneinander

– Kein gleichaltriger „Forstbestand“, sondern dauerhafte Ungleichaltrigkeit - Hohe Biodiversität

– Seltene, oft gefährdete Arten (z. B. Spechte, Flechten, Pilze)

– Stabilere ökologische Kreisläufe durch Selbstregulation - Prozesse statt Planung

– Keine „Ziele“ ausser dem Erhalt der ungestörten Dynamik

– Windwurf, Insektenbefall oder Lawinen sind Teil des Systems

Kurz:

Ein Urwald lässt die Natur machen – ein Wirtschaftswald wird vom Menschen gestaltet. Der Urwald ist unordentlicher, älter, wilder – aber ökologisch stabiler.

„Die uralte Sehnsucht nach dem Ur-Wald“

– „uralt“ und „Ur-Wald“ spiegeln sich sprachlich

– klingt wie ein archetypisches Motiv: Rückkehr, Ursprung, Unberührtheit

– lässt sich deuten als Gegengefühl zur modernen Welt: Kontrolle, Ordnung, Lärm

Mögliche Fortsetzungen (für Blog, Essay, Insta-Post etc.):

- Aphoristisch: Die uralte Sehnsucht nach dem Ur-Wald ist kein Wunsch nach Wildnis.

Es ist die Hoffnung, dass etwas ohne uns bestehen kann. - Philosophisch: Zwischen Ur-Wald und Kulturwald liegt nicht nur die Axt, sondern auch das Menschenbild. Wer Urwälder schützt, stellt sich selbst in Frage.

- Systemtheoretisch: Der Ur-Wald kommuniziert nicht. Und doch sagt er alles.

Er ist die Kommunikation der Natur mit sich selbst – ohne Verstehen, aber voller Anschlussfähigkeit. - Literarisch: Vielleicht ist der Ur-Wald gar kein Ort. Sondern ein Zustand, den wir verloren haben.

Ein Gedächtnis, das wir nicht lesen können – aber dessen Stille uns erkennt.

(…)

(…)

(…)

(…)

Köhlerei in der Surselva

(…)

(…)

Ach ja — die Kunst

- der tempel (der wald hat römische ruinen überwuchert. umgesetzt von einem kollegen mit den meta-mitteln von “second life”)

- der sich im wind wogende wald (auf chiffontücher, von irgendwoher ausm katalog bestellt)

- das moos (bestellt aus einem katalog. aufgetragen auf sagex. “bitte nicht berühren.”)

kunst bringt die natur zurück (so?)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Post-Parametrische Modellierung

(…)

(…)

(…)

Professionalism sucks

(…)

(…)

(…)

(…)

#SognValentin

(…)

(…)

#passadis

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Indizis locals tras il canal WhatsApp.