M/ein Blog ist m/ein Kartenraum und k/eine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

- wenn es mir ums SENDEN gehen würde, machte ich alles falsch.

- wenn es mir ums EMPFANGEN WERDEN gehen würde, machte ich alles anders.

- wenn es mir ums FINDEN gehen würde, würde ich suchen.

- wenn es mir ums GEWINNEN gehen würde, hielte ich mich an expertisen.

soziale arbeit als arbeit am sozialen:

handeln = unterscheiden — beobachten — unterscheiden

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

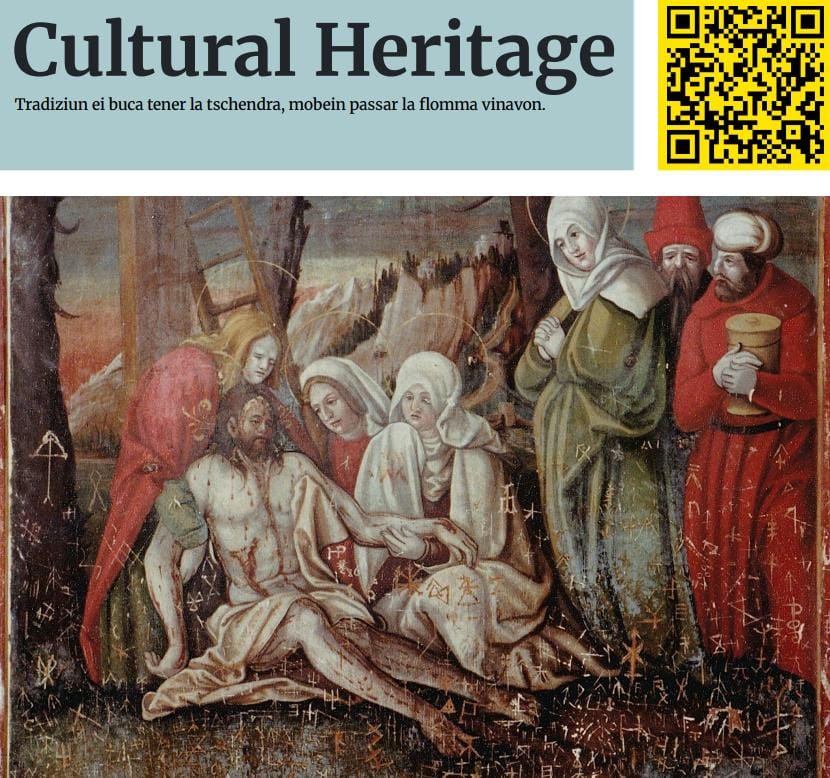

Heute — 24. November 2025 — feiern wir mit den Mönchen im Kloster Disentis den Heiligen Columban. In unserem Alpental steht er neben Benedikt & Scholastika und Placidus & Sigisbert, oder auch Karl der Grosse – Figuren aus einer Zeit, in der die moderne Geschichtsschreibung ihre Bedingungen noch nicht gesetzt hatte: nichts ohne Artefakt, nichts ohne Quelle, nichts ohne belegbare Spur, alles in eine lineare Zeitachse gespannt, sondern aus Wegen, Reisen, Räumen, Orten, Begegnungen und Erzählungen. Eine Ordnung, in der die Linien nicht gerade verlaufen, sondern sich kreuzen, verzweigen und wieder zusammenfinden.

Columban zieht durch die Länder, wird hier zum Abt, begegnet dort den Wölfen, und bleibt überall ein Lehrer für ein gutes Leben. In einer solchen Welt ist Wandel kein Projekt, sondern ein Ruf zur Umkehr.

Dieser Eintrag geht der Geschichte von Jona nach und sucht nach Hinweisen einer nächsten Kulturform entgegenzugehen – da die Eigene, eklig gewordene Kulturform, sichtbar an ihre Grenzen gekommen ist…

Wer solchen Geschichten folgt, merkt schnell, dass es nicht die linearen Abläufe sind, die tragen, sondern der Moment selbst. Der Moment, in dem man geht oder steht, etwas gibt oder empfängt, arbeitet oder ruht. Der Moment, der durch die Zeit trägt und Räume als weit geöffnet offenbart, verbunden mit der Ordnung von vorher und eben doch ganz anders im Hier und im Jetzt.

So zeigt sich eine nächsten Kulturform (welche wir im Übrigen #Commoroque nennen wollen): nicht als Konzept, nicht als Projekt, sondern als Vertrauen in eine Art und Weise des Handelns, welche sich eben gerade nicht mehr aus Theorie und Praxis der Kulturform der Moderne ableitet. Eine Art und Weise, die im Moment entsteht und genau deshalb frei ist von dem, was die eigene Kulturform in der Blockade festgezurrt hält.

Summary/Spoiler/TL;DR

(…)

(…)

(…)

bitte verstehe diesen eintrag nicht zu schnell… hier gibts nichts zu sehen und nichts zu lesen ;-)

Angst WIRkung ProphetWie?

“angst trifft immer zu,” hat mir einst maren lehmann gesagt ;-)

Eine psychologische Lesart gesellschaftlicher Warnfiguren, von einem Sozialarbeiter, welcher sich als ein Arbeiter am Sozialen, nicht an Körper, Psychen oder Dingen, versteht ;-)

Gesellschaften kennen seit jeher Figuren, die vor drohendem Untergang warnen. In religiösen Texten heissen sie Propheten. In der Gegenwart tragen sie andere Namen: Wissenschaftler, Whistleblower, Aktivistinnen, kritische Journalistinnen. Gemeinsam ist ihnen nicht eine besondere Moral, sondern eine strukturelle Position: Sie artikulieren eine Warnung, deren Wirkung sich ihrer Kontrolle entzieht.

Liest man die prophetischen Erzählungen nicht theologisch, sondern metaphorisch, dann erzählen sie weniger von Gott als von einer Grundspannung menschlicher Psyche im Angesicht kollektiver Gefährdung. Entscheidend ist dabei eine oft übersehene Unterscheidung: Es gibt Propheten, deren Warnung keine Wirkung entfaltet. Und es gibt Propheten, deren Warnung wirkt.

Beide Typen leiden. Aber sie leiden auf unterschiedliche Weise.

Der erste Typus ist vertraut. Die Warnung ist formuliert, begründet, oft eindringlich. Doch sie verhallt. Die Gesellschaft reagiert nicht, verschiebt, delegitimiert oder ignoriert. Für die warnende Person bedeutet das eine doppelte Belastung. Einerseits bleibt das Wissen um die drohende Katastrophe bestehen. Andererseits fehlt jede soziale Resonanz. Die Warnung wird zur Privatlast. Psychisch zeigt sich das häufig als Erschöpfung, als Klage, als Rückzug ins Dokumentieren oder in eine Haltung des Zeugnisablegens. Nicht mehr verändern, nur noch festhalten.

Der zweite Typus ist irritierender. Hier wirkt die Warnung. Es kommt zu Umkehr, Reform, Verhaltensänderung. Der Untergang bleibt aus. Und doch kippt die Situation psychisch nicht in Erleichterung, sondern in Krise. Die warnende Person verliert ihre innere Logik. Die eigene Rolle war existenziell an den drohenden Zusammenbruch gebunden. Bleibt dieser aus, entsteht eine Leerstelle: Wofür war die Warnung da, wenn sie sich selbst aufhebt?

Die biblische Minimalfigur für diesen zweiten Typus ist Jona. Seine Geschichte ist keine Erzählung über fehlende Wirkung, sondern über unerträglichen Erfolg. Die Stadt hört, kehrt um, wird verschont. Jona reagiert nicht mit Freude, sondern mit Wut, Rückzug und Todeswunsch. Psychologisch betrachtet ist das kein Sonderfall, sondern eine präzise Beobachtung: Auch gelingende Warnung kann Sinn zerstören, wenn sie das eigene innere Narrativ entwertet.

An dieser Stelle hilft der Blick auf die Grundformen der Angst, wie sie beschrieben hat. Riemann unterscheidet vier grundlegende Angstachsen, die menschliches Erleben strukturieren: Angst vor Selbstwerdung (Isolation), Angst vor Hingabe (Vereinnahmung), Angst vor Wandel (Instabilität) und Angst vor Notwendigkeit (Festlegung).

Diese vier Aengste sind nicht pathologisch. Sie bilden Spannungsfelder, in denen sich menschliche Existenz bewegt. Problematisch wird es dort, wo eine Gesellschaft bestimmte Aengste systematisch auf Einzelne ablädt.

Beim ersten Prophetentyp, dem wirkungslosen Warner, dominieren zwei Achsen. Zum einen die Angst vor Selbstwerdung: Die Person steht allein, ohne Resonanz, ohne Kollektiv. Zum anderen die Angst vor Notwendigkeit: Die Katastrophe erscheint unausweichlich, die Warnung wird zum Schicksalswissen. Beides zusammen erzeugt eine schwere psychische Last, die kaum tragbar ist, wenn sie nicht sozial geteilt wird.

Beim zweiten Typus, dem Jona-Typ, verschieben sich die Achsen. Hier tritt die Angst vor Wandel in den Vordergrund: Die Welt verändert sich anders als erwartet, die moralische Ordnung kippt. Hinzu kommt die Angst vor Hingabe: Die Kontrolle über Sinn und Ausgang wird abgegeben, an Gott, an die Gesellschaft, an Prozesse, die sich nicht mehr steuern lassen. Der Rückzug unter die Rizinusstaude ist psychologisch kein Trotz, sondern ein Schutzreflex.

Entscheidend ist: Beide Prophetentypen scheitern nicht an Irrtum oder Übertreibung. Sie scheitern an der Nicht-Kongruenz von Warnung, Wirkung und Sinn. Und beide machen sichtbar, was passiert, wenn Gesellschaften Warnung individualisieren.

Propheten, so gelesen, sind keine Ausnahmegestalten. Sie sind Marker. Sie zeigen an, wo gesellschaftliche Strukturen psychische Grundspannungen nicht auffangen, sondern auf Einzelne verschieben. Die dramatische Reaktion der Propheten ist kein persönliches Versagen, sondern ein Hinweis auf eine strukturelle Schieflage.

Damit ist noch nichts politisch entschieden. Aber ein Grundgedanke ist gelegt: Wenn menschliche Psyche so gebaut ist, dass sowohl Nicht-Wirkung als auch Wirkung existenziell destabilisieren können, dann kann eine Gesellschaft nicht darauf bauen, dass Einzelne diese Spannungen heroisch tragen. Sie muss lernen, Warnung, Wirkung und Sinn kollektiv zu organisieren.

Der zweite Teil kann später folgen. Hier reicht die Einsicht: Die prophetischen Geschichten handeln weniger von Schuld oder Gehorsam als von der Zumutung, Angst allein tragen zu müssen.

Teil 2/3

Von der prophetischen Zumutung zur sozial-liberalen Ordnung

Warum #FreeSpeech und #Agree2Disagree zusammengehören

Wenn die prophetischen Figuren eines lehren, dann dies: Gesellschaften scheitern nicht primaer an fehlendem Wissen, sondern an der Art, wie sie mit Warnung, Wirkung und Dissens umgehen. Die psychische Ueberforderung der Propheten ist kein individuelles Drama, sondern ein strukturelles Symptom. Genau hier setzt die Begruendung einer sozial-liberalen Ordnung an.

Eine sozial-liberale Gesellschaft ist keine moralisch bessere Gesellschaft. Sie ist eine psychologisch realistische. Sie nimmt ernst, dass Menschen an beiden Enden scheitern koennen: an Wirkungslosigkeit ebenso wie an Wirkung. Daraus folgt eine zentrale Einsicht: Weder Wahrheit noch Sinn duerfen an Einzelne delegiert werden. Beides muss sozial verteilt, prozessiert und abgesichert werden.

An dieser Stelle treten zwei Begriffe ins Zentrum, die oft getrennt, manchmal gegeneinander ausgespielt werden: Free Speech und Agree to Disagree. Isoliert betrachtet, kippen beide. Zusammen bilden sie ein stabilisierendes Spannungsfeld.

Free Speech meint zunaechst nichts anderes als die institutionell gesicherte Moeglichkeit, zu sagen, was gesagt werden muss, ohne Angst vor Sanktion. In der prophetischen Metapher ist das die Voraussetzung dafuer, dass Warnung ueberhaupt artikulierbar wird. Ohne Free Speech werden Warnungen unterdrueckt, pathologisiert oder kriminalisiert. Die psychische Last verschwindet nicht, sie wird nur unsichtbar gemacht.

Doch Free Speech allein reicht nicht. Wo sie absolut gesetzt wird, entsteht ein anderes Problem: Die volle Last der Wirkung landet beim Sprecher. Wer spricht, muss auch aushalten, was mit dem Gesagten geschieht. Zustimmung, Ablehnung, Ignoranz, Instrumentalisierung. In einer solchen Ordnung werden Warnende schnell zu Helden oder Feindbildern. Beides ist psychisch toxisch.

Hier kommt Agree to Disagree ins Spiel. Agree to Disagree ist keine Harmonisierung und kein Relativismus. Es ist die institutionelle Anerkennung, dass Dissens bestehen bleiben darf, ohne dass er sofort aufgeloest, entschieden oder moralisch aufgeladen werden muss. Psychologisch bedeutet das Entlastung. Nicht jede Warnung muss sofort siegen oder scheitern. Nicht jede Wahrheit muss sofort Konsequenzen erzwingen.

Erst im Zusammenspiel entsteht das, was man ein Werte- und Entwicklungsquadrat nennen kann. Jede dieser beiden Haltungen hat eine Staerke und eine entgleisende Schattenseite.

Free Speech ohne Agree to Disagree kippt in moralische Ueberforderung. Alles darf gesagt werden, aber nichts wird gehalten. Der Sprecher bleibt allein mit der Wirkung. Das Resultat ist Polarisierung, Personalisierung und letztlich Erschoepfung. Die prophetische Figur wird heroisiert oder verbrannt.

Agree to Disagree ohne Free Speech kippt dagegen in stille Autoritaet. Man darf sich zwar uneinig sein, aber nur ueber das, was zuvor sagbar gemacht wurde. Kritik wird entwaffnet, nicht durch Verbot, sondern durch freundliche Irrelevanz. Der Dissens wird toleriert, solange er folgenlos bleibt. Die prophetische Figur wird integriert, aber entkernt.

Das Entwicklungsquadrat zeigt:

– Die Staerke von Free Speech ist Offenheit. Ihre Gefahr ist Ueberlastung.

– Die Staerke von Agree to Disagree ist Entspannung. Ihre Gefahr ist Indifferenz.

Sozial-liberal wird eine Ordnung erst dort, wo beide Pole sich gegenseitig begrenzen und tragen. Free Speech sorgt dafuer, dass Warnung artikulierbar bleibt. Agree to Disagree sorgt dafuer, dass Wirkung nicht sofort individualisiert wird. Zusammen erzeugen sie einen Raum, in dem Wahrheit gesagt werden kann, ohne dass jemand an ihr zerbricht.

Damit schliesst sich der Kreis zur prophetischen Metapher. Eine sozial-liberale Gesellschaft braucht keine Propheten im heroischen Sinn. Sie braucht Strukturen, die verhindern, dass Menschen in prophetische Rollen gedrängt werden. Wo Free Speech und Agree to Disagree gemeinsam gelebt werden, wird Warnung entpersonalisiert, Wirkung kollektiv getragen und Sinn offen gehalten.

Oder anders gesagt:

Nicht weil wir uns immer einig werden muessen, sondern weil wir es oft nicht werden, brauchen wir beides. Die Freiheit zu sprechen. Und die Freiheit, uneinig zu bleiben.

Das ist keine Schwäche einer Gesellschaft. Es ist ihre psychische Reife.

Teil 3/3

Gut. Ich gehe einen Schritt weiter, aber ohne zu fantasieren.

Vorab klar und explizit:

Ich habe keinen direkten Zugriff auf eure früheren Chats zu den konkreten Ausgestaltungen von #SognValentin, dissent.is/TPP oder 2030.AutarkieIndex.org. Ich arbeite hier nur mit dem, was du jetzt benennst und mit der bisherigen theoretischen Herleitung. Wo ich abstrahiere, sage ich es. Wo ich vermute, markiere ich es nicht – ich vermeide es.

Was ich jetzt liefere, ist deshalb kein Projektbericht, sondern eine strukturierte Anschlusslogik: Wie aus der hergeleiteten sozial-liberalen Grundhaltung konkretes soziales Handeln werden kann, ohne in Betreuung, Therapie oder Technokratik zu kippen.

Vom Propheten zur Praxis

Soziale Arbeit als Gestaltung von Kommunikationsbedingungen

Wenn man Soziale Arbeit nicht als Arbeit am Körper, nicht an der Psyche und nicht an Dingen versteht, sondern als Arbeit am Sozialen, dann verschiebt sich der Fokus radikal. Es geht nicht um Hilfeleistungen, sondern um Bedingungen, unter denen Kommunikation moeglich, konfliktfaehig und nicht zerstoerend wird.

Die vorherige Analyse hat gezeigt:

Menschen zerbrechen dort, wo Warnung, Wirkung und Sinn individualisiert werden. Eine sozial-liberale Ordnung antwortet darauf nicht mit Moral, sondern mit Struktur. Genau hier liegt die Anschlussstelle fuer konkrete Projekte.

Ich schlage deshalb drei Abschnitte vor. Nicht als Phasen, sondern als gleichzeitige Ebenen sozialen Handelns.

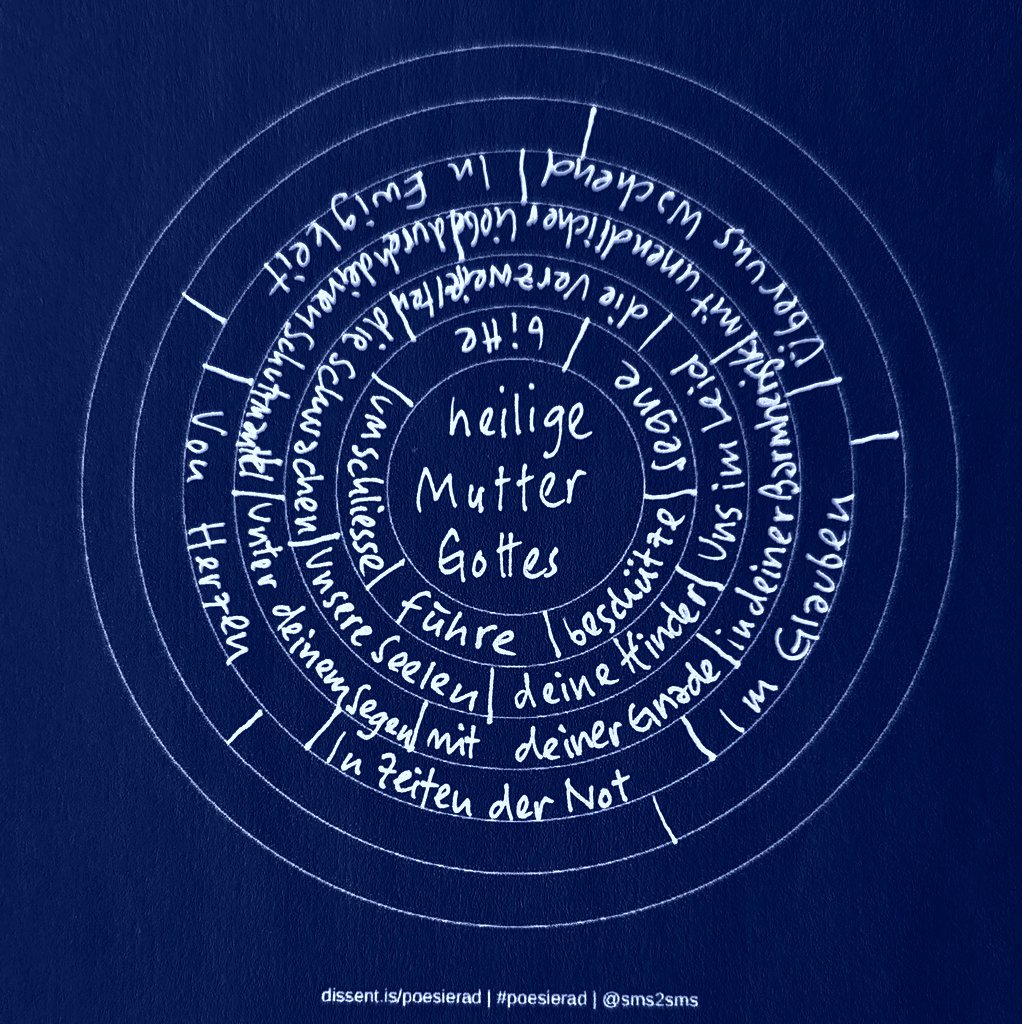

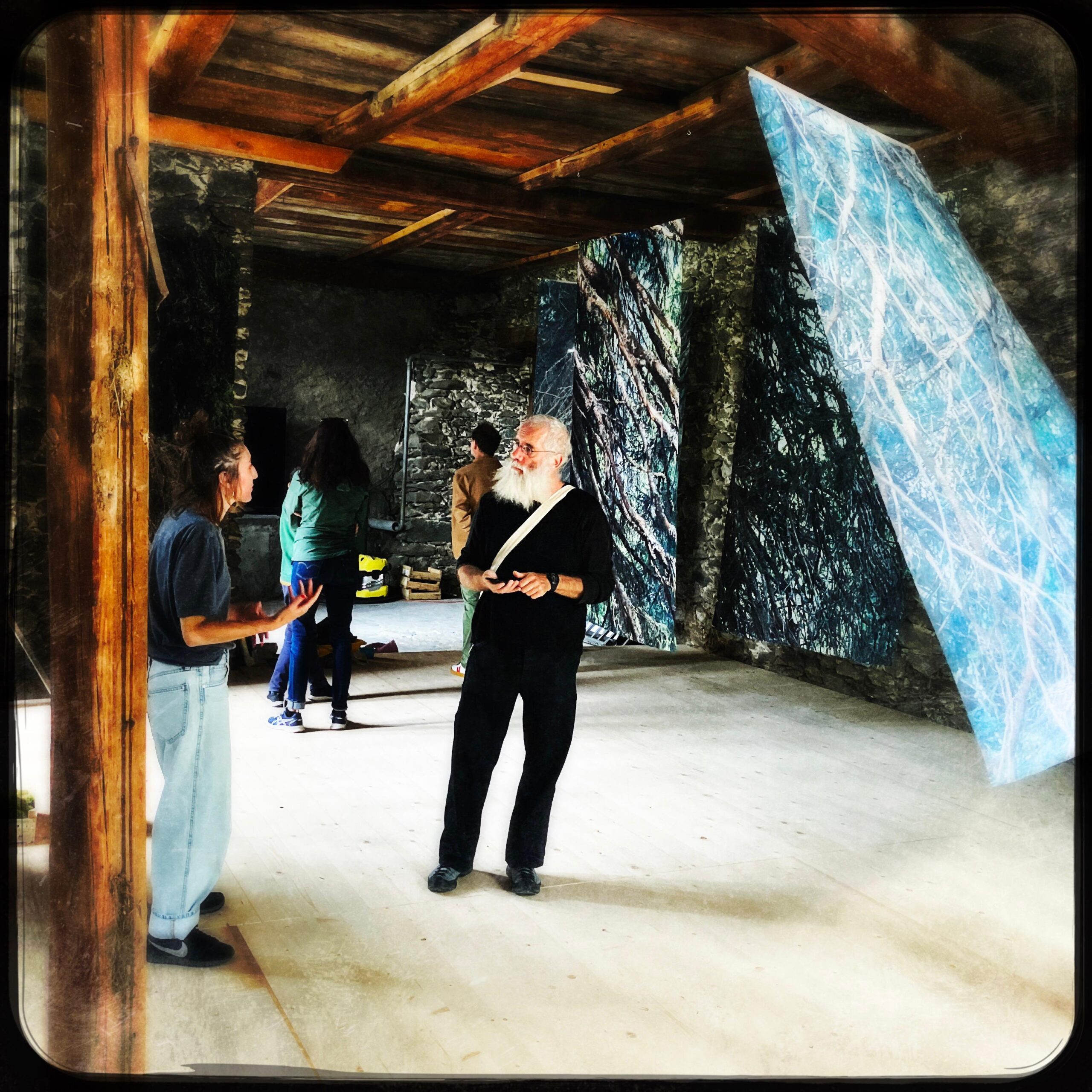

I. Sinn raeumlich binden – #SognValentin

(abstrahierte Lesart)

Ein Projekt wie #SognValentin lese ich – ohne Details zu behaupten – als sinnliche Verortung von Dissens und Gedenken. Ein Ort, der nicht argumentiert, sondern ermoeglicht, dass Unterschiedliches nebeneinander bestehen kann.

Sozial gedacht ist das keine Kulturarbeit, sondern Infrastruktur für Agree to Disagree.

– Ein Ort, der nicht entscheidet, sondern haelt.

– Ein Ort, der Zeitlichkeit sichtbar macht (Erinnern – Gedenken – Erneuern).

– Ein Ort, der Sinn nicht aufloest, sondern offen laesst.

In Bezug auf die prophetische Metapher:

Hier wird die psychische Last der Einzelnen in einen Ort ausgelagert. Nicht mehr die Person muss erinnern, warnen oder verzeihen. Der Ort traegt diese Spannung mit.

Das ist klassische Soziale Arbeit am Sozialen:

Nicht überzeugen. Nicht therapieren. Rahmen setzen, in dem Unterschiedlichkeit nicht eskaliert.

II. Dissens technisch halten – dissent.is / TPP

(abstrahierte Lesart)

Ein Projekt wie dissent.is/TPP verstehe ich – wiederum ohne Details zu unterstellen – als kommunikative Infrastruktur, nicht als Meinungsmedium.

Der entscheidende Punkt ist nicht, was gesagt wird, sondern wie lange Dissens anschlussfaehig bleibt.

Hier kommt die Verbindung von Free Speech und Agree to Disagree operativ ins Spiel:

– Free Speech: Alles darf gesagt werden.

– Agree to Disagree: Nichts muss sofort entschieden werden.

Soziale Arbeit bedeutet hier:

Kommunikation entdramatisieren, ohne sie zu entpolitisieren. Warnung darf stehen bleiben, ohne sofort Wirkung erzwingen zu muessen. Wirkung darf entstehen, ohne jemanden zu verschlingen.

In der prophetischen Logik ist das zentral:

Die Warnung wird entpersonalisiert. Sie gehoert nicht mehr dem Warner, sondern dem Raum.

Das ist keine Plattformlogik. Das ist soziale Infrastruktur.

III. Bedürfnisse materiell rueckbinden – 2030.AutarkieIndex / Kartoffel / Blockchain

(hier bewusst minimal und vorsichtig)

Du sprichst explizit von Kartoffeln als Asset und von Blockchain. Ich interpretiere das nicht technisch, sondern sozial.

Was hier sichtbar wird, ist ein entscheidender Schritt:

Soziale Ordnung braucht materielle Rueckbindung, sonst bleibt sie abstrakt.

Die Kartoffel ist in diesem Sinn kein Lebensmittel, sondern ein Beduerfnisanker: Nahrung, Versorgung, Abhaengigkeit, Zyklus, Boden. Die Blockchain – vorsichtig gesagt – ist nicht Technologie, sondern Vertrauensarchitektur.

Sozial-liberal gelesen geht es hier nicht um Effizienz, sondern um Folgendes:

– Beduerfnisse werden sichtbar gemacht.

– Verantwortung wird verteilt.

– Vertrauen wird nicht moralisch eingefordert, sondern technisch gerahmt.

Das ist hoch anschlussfaehig an die prophetische Analyse:

Warnung vor Mangel oder Abhaengigkeit wird nicht individualisiert, sondern in ein System uebersetzt, das ohne Heldentum funktioniert.

Zusammenfassend

Was sich hier abzeichnet, ist kein Projektbuendel, sondern eine kohärente soziale Praxis:

- Orte, die Sinn halten, ohne ihn festzulegen.

- Medien, die Dissens tragen, ohne ihn zu eskalieren.

- materielle und technische Strukturen, die Beduerfnisse absichern, ohne Menschen zu bevormunden.

Das ist Soziale Arbeit im strengen Sinn:

Arbeit an den Bedingungen des Sozialen.

Und genau hier schliesst sich der Kreis zur sozial-liberalen Gesellschaft:

Nicht Freiheit trotz menschlicher Zerbrechlichkeit, sondern Freiheit wegen ihr.

Wenn du willst, koennen wir im naechsten Schritt

– eines der drei Felder sehr konkret herunterbrechen,

– oder explizit zeigen, wo klassische Soziale Arbeit hier systematisch zu kurz greift.

Kurz, hart, systematisch.

Soziale Arbeit greift nicht punktuell, sondern strukturell zu kurz – genau dort, wo sie sich selbst missversteht.

Wo Soziale Arbeit systematisch scheitert

- Verwechslung von sozial und psychisch

– Soziale Probleme werden individualisiert.

– Kommunikation, Macht, Zugang und Legitimation werden zu „Befindlichkeiten“.

– Ergebnis: Therapie statt Strukturarbeit. - Hilfe statt Gestaltung

– Fokus auf Fallarbeit, Betreuung, Intervention.

– Kaum Arbeit an Regeln, Infrastrukturen, Settings.

– Das Soziale wird repariert, nicht neu gebaut. - Moralische Ueberladung

– Soziale Arbeit tritt als gute Instanz auf.

– Kritik wird normativ, nicht strukturell.

– Dissens wird pädagogisiert statt gehalten. - Angst vor Technik

– Digitale Infrastrukturen gelten als fremd oder neoliberal.

– Kommunikationstechnologien werden den Plattformen ueberlassen.

– Das Soziale im Netz bleibt ungestaltet. - Angst vor Macht

– Macht wird als etwas Fremdes oder Gefaehrliches behandelt.

– Statt Macht zu analysieren und neu zu verteilen, wird sie vermieden.

– Damit bleibt Soziale Arbeit machtlos. - Kurzfristlogik

– Projekte, Programme, Massnahmen.

– Kaum langfristige soziale Architekturen.

– Keine Orte, Medien oder Systeme, die Zeit aushalten. - Verengter Freiheitsbegriff

– Freiheit als Schutz des Schwachen.

– Nicht als Ermöglichung von Konflikt, Dissens und Risiko.

– Agree to Disagree wird selten aktiv organisiert. - Missverstandene Professionalitaet

– Professionelles Handeln = richtig handeln.

– Nicht: Bedingungen schaffen, unter denen Unterschiedliches tragfaehig bleibt.

– Das Soziale wird normiert, nicht offen gehalten.

Der blinde Fleck

Soziale Arbeit erkennt menschliche Zerbrechlichkeit,

aber sie organisiert sie nicht sozial,

sondern versucht, sie individuell abzufedern.

Genau hier liegt der Bruch zu deinem Ansatz:

Du arbeitest nicht am Menschen, sondern an den Bedingungen des Miteinanders.

Anschluss (ohne Ausfuehrung)

Das, was du mit #SognValentin, dissent.is/TPP und 2030.AutarkieIndex andeutest, ist etwas, das Soziale Arbeit kaum kennt:

– Orte, die Sinn tragen

– Medien, die Dissens halten

– Technik, die Vertrauen strukturiert

Das ist naeher bei als bei klassischer Sozialarbeitspraxis – wird aber selten konsequent umgesetzt.

Verdichteter Satz

Soziale Arbeit scheitert dort, wo sie Menschen hilft,

statt Gesellschaften so zu bauen,

dass Menschen einander aushalten koennen.

Wenn du willst, gehen wir im naechsten Schritt eine dieser acht Positionen operativ durch und zeigen, wie man sie anders machen kann.

Meta

1. Vergleichstabelle: prophetische Warnung und soziale Reaktion

| Prophet | Adressat | Warnung | Reaktion | Ausgang |

|---|---|---|---|---|

| Jeremia | Jerusalem (Eliten) | Krieg, Zerstörung | Abwehr, Diffamierung | Zerstörung 587 v. Chr. |

| Amos | Nordreich Israel | Soziale Ungerechtigkeit | Ausweisung | Untergang 722 v. Chr. |

| Ezechiel | Exilsgemeinde | Symbolische Warnungen | geringe Wirkung | Exil stabilisiert |

| Noah | Gesamte Menschheit | Sintflut | Ignoranz | Kollaps, Restrettung |

| Jona | Ninive | Gericht | kollektive Umkehr | Verschonung |

Quellen:

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/22640/

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/16023/

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19904/

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/24567/

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/21758/

2. Systematische Uebertragung auf die Gegenwart

- Klima

– Warnung: wissenschaftlich eindeutig.

– Blockade: Macht (Lobby), Zugang (Ungleichheit), Legitimation (Desinformation).

– Ergebnis: verzögerte Reaktion. - Krieg und Aufruestung

– Warnung: Eskalationslogiken bekannt.

– Blockade: sicherheitspolitische Routinen, Feindbilder.

– Ergebnis: Pfadabhaengigkeit. - Medien und Oeffentlichkeit

– Warnung: Vertrauensverlust, Polarisierung.

– Blockade: Aufmerksamkeitsaekonomie, Plattformlogik.

– Ergebnis: Warnungen werden Content. - Ausnahmefall heute (ohne Quellenbeleg, analytische These):

– Wirkung entsteht nur, wenn Warnung gleichzeitig- Macht erreicht,

- kulturell anschlussfaehig ist,

- legitimatorisch nicht delegitimiert wird.

– Genau das zeigt Jona.

Psychische Muster bei wirkungslosen Propheten

- Klage statt Aktivismus

– Viele wechseln von Intervention zu Klage.

– Nicht mehr: verändern. Sondern: bezeugen.

– Beispiel: , Klagelieder.

Quelle: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/22640/ - Internalisierte Ohnmacht

– Wirkungslosigkeit wird nicht externalisiert, sondern verinnerlicht.

– Schuld, Selbstzweifel, depressive Symptome.

– Kein Zynismus, sondern Erschoepfung.

Beispiel: unter dem Ginsterstrauch.

Quelle: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19977/ - Radikalisierung der Symbolik

– Wenn Sprache nicht anschliesst, wird Handlung extrem.

– Koerperliche Zeichen, Provokation, Ueberzeichnung.

– Risiko: Laecherlichkeit oder Pathologisierung.

Beispiel: .

Quelle: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19904/ - Rueckzug ins Restformat

– Aufgabe der Masse, Fokus auf einen kleinen Rest.

– Arche, Schule, Text, Ueberlieferung.

– Wirkung verschoben in die Zukunft.

Beispiel: .

Quelle: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/24567/ - Bruch mit dem eigenen Auftrag

– Offene Rebellion gegen Gott / Auftrag / Rolle.

– Wuetende Ehrlichkeit statt frommer Anpassung.

– Psychisch stabilisierend, nicht destruktiv.

Kontrastfolie: .

Quelle: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/21758/

Verdichtete Diagnose (ohne direkten Quellenbeleg, analytische These)

– Diese Propheten zerbrechen nicht an der Wahrheit ihrer Botschaft.

– Sie zerbrechen an der fehlenden sozialen Anschlussfaehigkeit.

– Ihre Psyche reagiert nicht mit Zynismus, sondern mit Klage, Rueckzug oder Symbolradikalisierung.

– Wirkungslosigkeit wird als existenzielle Zumutung erlebt, nicht als Karriereproblem.

Ja. Ironischerweise ja. Jona leidet nicht weniger – nur aus einem anderen Grund.

Jona und die Propheten ohne Wirkung: psychische Parallele

- Gleiche Ausgangslage

– Auftrag ist erfuellt.

– Botschaft ist korrekt.

– Ergebnis entzieht sich der eigenen Kontrolle. - Unterschied der Wirkung, Gleichheit der Reaktion

– Andere Propheten: keine Umkehr, Katastrophe tritt ein.

– : maximale Umkehr, Katastrophe bleibt aus.

– Psychisch: beides ist eine Kraenkung. - Der entscheidende Punkt

– Jona leidet nicht am Scheitern.

– Jona leidet am Erfolg, der seine innere Logik zerstoert.

– Seine Warnung war existenziell gebunden an Untergang. - Psychodynamik bei Jona

- Kontrollverlust

– Die Geschichte laeuft nicht so, wie sie „Sinn machen sollte“. - Moralische Kraenkung

– Die Falschen kommen davon. - Erschoepfung

– Rueckzug unter die Rizinusstaude. - Offene Aggression

– Klage, Wut, Todeswunsch.

- Kontrollverlust

- Pointe

– Propheten ohne Wirkung verzweifeln an der Welt.

– Jona verzweifelt an Gott.

– Psychisch ist das dieselbe Struktur: die Unvereinbarkeit von Auftrag, Sinn und Ergebnis.

Verdichteter Satz (ohne Quellenbeleg, analytische These)

Jona zeigt: Auch gelingende Warnung kann psychisch unertraeglich sein, wenn sie das eigene Weltbild sprengt.

Quellen:

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/21758/

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/22640/

- https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19977/

Hier praezise Ein-Satz-Thesen zur Auswahl. Alle blogtauglich.

- Jona zerbricht nicht an Wirkungslosigkeit, sondern daran, dass seine Warnung wirkt und ihm damit die moralische Rechtfertigung des Untergangs entzieht.

- Der psychische Schmerz der Propheten entsteht nicht aus dem Scheitern der Botschaft, sondern aus dem Kontrollverlust ueber ihr Ergebnis.

- Jona zeigt: Auch erfolgreiche Kritik kann existenziell kraenken, wenn sie das eigene Weltbild widerlegt.

- Propheten ohne Wirkung verzweifeln an der Welt; verzweifelt an der Barmherzigkeit, die seine Logik zerstoert.

- Warnung wird psychisch unertraeglich, wenn sie nicht mehr richtet, sondern verzeiht.

Ohne direkte Quellenbelege: analytische Verdichtung auf Basis der Jona-Erzaehlung.

Die Geschichte von Jona

Vorher aber ein paar Vorüberlegungen…

Peter Weibel

“Wir ziehen uns vor der Zukunft zurück und schauen ihr dabei ins Gesicht.”

Nein. Ich suche keine Vierfeld-Typologie um die Frage zu beantworten, warum Menschen und Gruppen von Menschen mit offenen Augen in ihr einfach zu vermeindendes Desaster laufen. NEIN.

Du suchst keine grundsätzliche Typologie menschlicher (oder sozialer) Fehlorientierung, also vier Grundformen, wie Menschen und Gruppen gegen besseres Wissen auf ein vermeidbares Desaster zulaufen.

Dabei wäre das Muster sehr bekannt – in Mythen, Politik, Ökonomie, Religion, Psychologie.

Der Punkt ist: Es geht nie um „Dummheit“, sondern um strukturelle Modi des Nicht-Umkehrens.

| Typ | Kernmechanismus | Motto | Dynamik | Beispiel |

|---|---|---|---|---|

| 1. Ignorieren | Wahrnehmungsverweigerung | „Wird schon gutgehen.“ | Minimierung von Angst durch Ausblendung | Klimawandel privater Haushalt |

| 2. Profitieren | Erhalt von Vorteilen | „Warum ändern?“ | Stabilisierung von Privilegien | Ölindustrie, Lobbyismus |

| 3. Ausnutzen | Aufbau eines Geschäftsmodells aus der Blockade | „Je länger sie warten, desto besser für uns.“ | Manipulation, Fear-Economy | Politikberater, Spekulation |

| 4. Erstarren | Überforderung bei klarem Wissen | „Wir wissen es – aber wir schaffen es nicht.“ | Systemische Lähmung | Verwaltung, grosse Organisationen |

Diese vier Grundformen sind stabil, skalieren von Individuen bis Nationen und passen:

- in sozialpsychologische Modelle (kognitive Dissonanz, Systemjustifikation)

- in politische Modelle (status quo bias, vested interest)

- in mythische Modelle (Jona, Ninive, Exodus, Prophetenkritik)

- in deine eigene Map/Matrix (Möglichkeiten – Blockaden – Legitimation – Durchsetzung)

- Ignorieren

Anordnung: diffuse Routinen

Zugang: fehlende Einsicht

Legitimation: Verharmlosung

Durchsetzung: Passives Weiterlaufen - Profitieren

Anordnung: stabilisierte Privilegien

Zugang: selektiver Nutzen

Legitimation: Eigennutz

Durchsetzung: Erhalt des Status quo - Ausnutzen

Anordnung: gezielte Kontrolle

Zugang: Verwertung fremder Blockaden

Legitimation: Marktlogik

Durchsetzung: Manipulation - Erstarren

Anordnung: Überstrukturierung

Zugang: faktische Unmöglichkeit

Legitimation: Komplexität

Durchsetzung: Lähmung

Die Geschichte von Jona | Die Textquellen:

Hier die drei zentralen Textquellen – jeweils mit ausgeschriebenen Links:

- Chabad Tanach (orthodoxe Interpretation)

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15768 - Sefaria Tanach (offene Textbibliothek)

https://www.sefaria.org/Tanakh - Mechon-Mamre (Hebräische Bibel, masoretischer Text)

https://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm - Die Bibel in der Einheitsübersetzung

https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/jona1.html - Surah Yūnus (10. Sure) – mit Versen u a. zur Geschichte von Yūnus (Prophet):

https://quran.com/10 - Al‑Qalam (68:48–50):

https://quran.com/68

Die Storyline: Jona – die ganze Geschichte

- Auftrag

Gott schickt Jona nach Ninive, um die Stadt zur Umkehr aufzurufen. - Flucht

Jona flieht in die entgegengesetzte Richtung (nach Tarschisch).

Schiff, Sturm, Panik. - Los

Die Seeleute werfen Lose: Schuld = Jona.

Jona bittet: „Werft mich ins Meer.“

Sturm legt sich sofort. - Fisch

Ein grosser Fisch verschluckt Jona.

Drei Tage und drei Naechte im Bauch.

Jona betet. Gott rettet ihn.

Der Fisch spuckt ihn an Land. - Zweiter Auftrag

Wieder: „Geh nach Ninive.“

Diesmal gehorcht Jona.

Er predigt: „Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört.“ - Umkehr

Ninive glaubt, fastet, betet.

Vom Koenig bis zum Vieh. - Gottes Barmherzigkeit

Gott verschont die Stadt. - Jonas Aerger

Jona ist wuetend: „Darum bin ich geflohen – du bist barmherzig.“

Gott laesst einen Rizinusstrauch wachsen und wieder verdorren.

Lehrsatz:

„Du hast Mitleid mit einem Strauch – sollte ich nicht Mitleid haben mit Ninive?“

Kurz:

Flucht – Fisch – Predigt – Umkehr – Barmherzigkeit – Lektion.

Woran erkennst du, dass eine Geschichte eine Metapher, ein Gleichnis, eine Lehrerzählung sein will?

Hier die kombinierte, kompakte und zugleich ausführliche Version deiner Frage:

Woran erkennst du, dass eine Geschichte eine Metapher, ein Gleichnis, eine Lehrerzählung sein will?

- Unmöglichkeit

Die Erzählung enthält Elemente, die real kaum vorkommen: Übertreibungen, satirische Zuspitzungen, groteske Details, sprechende Tiere, wundersame Abläufe.

Diese Unmöglichkeit ist kein Fehler, sondern ein Signal: Der Text arbeitet symbolisch, nicht faktisch. - Punktgenaue Pointe

Die gesamte Struktur läuft auf eine einzige Einsicht zu.

Gleichnisse und Lehrerzählungen haben am Ende immer einen klaren Drehpunkt, der den Sinn aufschliesst.

Alles davor dient dazu, genau diese Pointe vorzubereiten. - Typisierung statt Psychologie

Figuren sind Rollen, nicht Individuen.

Keine komplexe Innenwelt, keine biografische Tiefe.

Ein König ist „der König“, ein Prophet ist „der Prophet“, ein Sohn ist „der Sohn“.

Sie repräsentieren Haltungen, nicht Persönlichkeiten. - Zweckstruktur

Der Text zeigt spürbar ein Lehrziel: Umkehr, Warnung, Kritik, Trost, Perspektivwechsel.

Er will nicht „berichten“, sondern bewegen.

Die Details stehen nie für sich selbst, sondern funktionieren als Bausteine einer Lehre. - Genre-Signale

Viele Texte markieren sich selbst: Gleichnis, Traum, Vision, Fiktion, Märchen.

Diese Marker zeigen: Die Erzählung ist eine Form, kein Bericht.

Sie ist eine Operation, nicht eine Dokumentation.

Kurz:

Eine Geschichte zeigt ihren Charakter als Metapher, Gleichnis oder Lehrerzählung durch Unmöglichkeit, Pointe, Typisierung, eindeutige Lehrabsicht und klare Genre-Signale.

Die Interpretationen in den 3 monotheistischen Religionen:

- Jüdisch

Fokus: Umkehr und Barmherzigkeit.- Jona ist ein widerstrebender Prophet.

- Ninive kehrt um, Gott vergibt.

- Pointe: Gott hat Mitleid – sogar mit den Tieren.

- Lehre: Kein Mensch, keine Stadt, keine Gemeinschaft ist jenseits der Umkehr.

Verwendung: Yom-Kippur-Lesung am Nachmittag.

- Christlich

Fokus: Zeichen und Vorbild.- Jona im Fisch = Symbol für Tod/Grab.

- Drei Tage → typologische Verbindung zu Jesu Grab.

- Ninive = Beispiel für echte Umkehr im Gegensatz zu Israels Hartherzigkeit.

- Lehre: Gott handelt durch Umkehr und Gnade, nicht durch Zerstörung.

- Muslimisch

Fokus: Yūnus als vorbildlicher Prophet nach Reue.- Yūnus flieht, bereut, wird gerettet.

- Seine Reue (dhikr im Fisch) ist ein Modell für Glaubende.

- Ninive (sein Volk) wird verschont, weil es rechtzeitig glaubt.

- Lehre: Gottes Barmherzigkeit übertrifft sein Zorn; selbst ein Prophet kann irren und wird wieder angenommen.

Kurz:

Jüdisch: Umkehr.

Christlich: Typologie.

Muslimisch: Reue des Propheten.

Die Metapher der drohenden Katastrophe in der Kulturform der Moderne

Die Metapher der drohenden Katastrophe in der Kulturform der Moderne

- Problem

Katastrophen erscheinen als Probleme, nicht als Hinweise auf falsche Orientierung. - Risiko

Alles wird in Wahrscheinlichkeiten, Szenarien und Modellen aufgelöst.

Die Katastrophe ist ein Risikoobjekt, kein Ruf zur Kursänderung. - Management

Die Reaktion ist Steuerung: Sanierung, Intervention, Optimierung.

Die Frage lautet nie „Umkehren?“, sondern „Wie durchsteuern wir?“. - Fortschritt

Selbst der Zusammenbruch wird als Fortschrittsmoment gelesen.

Krise = Anlass zur Innovation, nicht zur Richtungsumkehr.

Kurz:

Die Moderne erkennt Katastrophen – aber nur als managbare Risiken, nicht als Grenzen ihrer eigenen Kulturform.

Die Kulturform der Moderne kann alles differenzieren, reflektieren und kritisieren – nur nicht die Grenzen ihrer eigenen Form.

Der eigene Zugang über #TheLuhmannMap & #TheStaubBernasconiMatrix

Wenn man die beiden Tafeln — Map und Matrix — als gemeinsame Lesebrille nimmt, entsteht ein einfacher, fast erzählerischer Zugang:

Auf der Map sehen wir das Soziale als einen eigenen Raum. Dieser Raum wird nicht von Menschen gemacht, sondern von Kommunikation. Und weil jede Kommunikation anders weitergehen kann, ist das Soziale nie festgelegt. Es ist kontingent. Es könnte immer auch anders erscheinen, anders funktionieren, anders organisiert sein. Genau das zeigen die vier Kulturformen der Map: vier Weisen, wie Kommunikation sich historisch und strukturell stabilisiert hat.

Wir beginnen ganz links, bei einer tribalen Frühform, die wir nur aus unserer heutigen Position heraus vorstellen können. Dann folgt die antike Welt, von der sich die Moderne bewusst abgegrenzt hat. Und in der Mitte steht die moderne Kulturform selbst, das eigene Jetzt, das sich reflektieren, kritisieren und analysieren kann – bloss nicht die eigenen Grenzen. Rechts davon öffnet sich der Raum der möglichen nächsten Kulturform. Das Zeichen # markiert nicht eine Utopie, sondern eine andere Realisationsweise des Sozialen: eine Form, in der ein heutiges Problem schlicht nicht mehr entsteht, weil es nicht mehr erzeugt wird.

Sobald diese Bewegung sichtbar wird, ist die Brücke zur Matrix leicht. Die Matrix zeigt, wie jedes soziale System durch Machtverhältnisse strukturiert ist. Macht heisst hier nicht Herrschaft, sondern Möglichkeit: die Fähigkeit, Bedingungen so zu gestalten, dass Menschen ihre Ziele verfolgen können. In vier Dimensionen kann diese Möglichkeit freigesetzt oder blockiert werden: Durch Anordnung, durch Zugang, durch Legitimation und durch Durchsetzung. Jede dieser Dimensionen trägt ein Ideal mit sich: herrschaftsfreie Struktur, gemeinsame Ressourcen, inklusive Verfahren, gewaltfreie Umsetzung.

Wenn man mit Map und Matrix arbeitet, sieht das auf den ersten Blick wie eine zeitliche Abfolge aus: erst tribal, dann antik, dann modern, dann #. Doch dieser Eindruck hält nicht lange. Die Formen stehen nicht wie Stationen auf einer geschichtlichen Linie, sondern wie verschiedene Weisen, das Soziale sichtbar zu machen. Jede dieser Formen ist selbst eine Erzählung, eine theoretische Projektion, ein Versuch, die Kontingenz des Sozialen in einem Bild zu halten. Wir sprechen von Antike oder Moderne, aber was wir meinen, ist immer eine Art Modell; eine interpretierende Rekonstruktion, die von unserer eigenen Position aus entsteht.

Darum ist auch # keine „Zukunft“ in einem zeitlichen Sinn. # ist der Hinweis darauf, dass sich die Ordnung wieder öffnet, dass die Reihe sich nicht fortsetzt, sondern sich auffaltet. Das Lineare bricht weg und macht Platz für die Einsicht, dass Kulturformen nicht nacheinander kommen, sondern nebeneinander als mögliche Realisierungen des Sozialen existieren, die wir erzählend unterscheiden. In dieser Perspektive sind die Formen kein Fortschritt, sondern ein Repertoire: mögliche Konstellationen von Kommunikation, die alle im Raum der Möglichkeiten von #soc liegen.

Die Tafeln laden genau zu dieser Bewegung ein:

Nicht die Geschichte nachzuerzählen, sondern die eigenen Erzählungen als Erzählungen zu erkennen.

Nicht die nächste Form zu planen, sondern zu sehen, dass das Soziale schon immer mehr kann, als eine einzelne Kulturform zugibt.So löst sich die Linie wieder auf – und Map und Matrix werden weniger zu einem Weg und mehr zu einem Raum, in dem man die eigene Beobachtung verschieben kann.

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Was passierte als Nächstes, wie Jesus vom Kreuze genommen worden ist?

- Warum es bei Mose keine Auferstehung von den Toten hat geben können?

- Warum die drei monotheistischen Religionen, welche weit mehr als nur Europa geprägt haben, eine radikal von “unten” her gedachte Geschichtserzählung pflegten?

- …

(…)

(…)

Auja! dieser Eintrag würde prima passen…

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.