Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

WORK IN PROGRESS

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

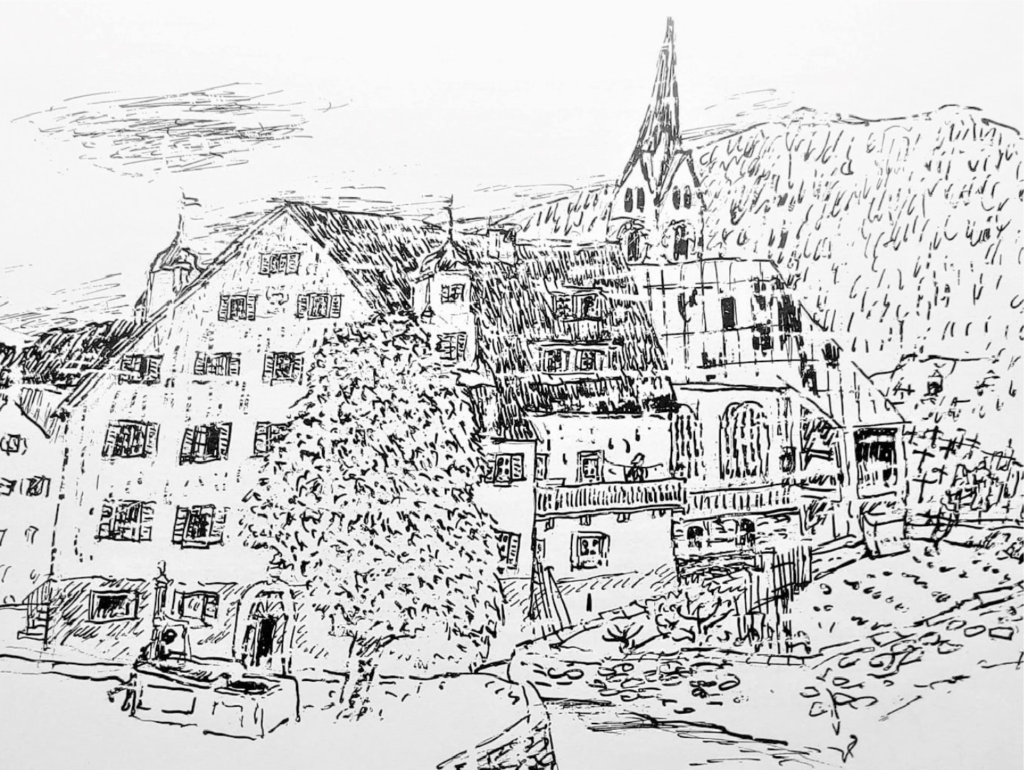

Alois Carigiet ist einer jener anderen grossen (kulturellen) überfiguren aus trun… am 3. august 2025 wird sein geburtshaus neu eingeweiht. nach dem es vor weniger jahren fast vollständig abgebrannt ist. ein haus an einem denkwürdigen ort. zwischen dorfkirche und klosterhof…

am 30. juli 2025 gibt es “mediengespräch” mit dem PPP “Fundaziun de casa Carigiet”… Ein guter Anlass, Notizen zu sammeln…

Summary

Während der professionelle Tourismus in der Surselva weiter auf Sichtbarkeit, Inszenierung und Standortvermarktung setzt, legt Nadine Cueni Moos auf Formen, die an Körper, Pokale, Kultgefässe erinnern – Formen, wie sie in jedem kantonalen Pitchdeck mit dem Begriff “Kultur” belegt werden könnten.

Doch was sie tut, ist das Gegenteil von Branding.

Sie verlangsamt, verschattet, verunklart.

Sie nimmt der Form ihr Versprechen, sichtbar zu sein.

Sie verwechselt nicht Oberfläche mit Wirkung.

Das Moos wächst nicht für Gäste.

Es wächst, weil niemand fragt, ob es wachsen darf.

Und genau darin liegt die Subversion:

- Kein Storytelling.

– Sondern organische Überlagerung. - Kein Erlebnisversprechen.

– Sondern ein Rückzug ins Unspektakuläre. - Kein Zitat von Geschichte.

– Sondern eine neue Vegetationszeitrechnung.

Vernissage: L’ENTSCHATTA / Der Anfang

2 d’uost tochen 28 da settember 2025

Um 14.30 Uhr begrüsst Esther Spycher, Projektleiterin von Trun Cultura, die Gäste und Felicita Felley, Kuratorin, führt in die Ausstellung ein. Die Künstlerin Nadine Cueni ist ebenfalls anwesend während Lisa Stoll mit ihrem Alphorn für den musikalischen Einstieg sorgt.

#LavinaNera treis empfiehlt: Mitglied werden & ermöglichen ;-)

mitglied werden & ermöglichen | viele bilder vom mediengespräch am 30. juli 2025

Serie: Who is afraid of…

so geht das noch nicht… aber… ;-)

Verstanden, Stefan. Du willst mit der Serie „Who’s afraid of…“ nicht ironisieren, sondern entlarven – auf eine präzise, tief bohrende Weise. Ziel ist, das Radikale, Subversive, Politische in lokal verklärten Figuren wie Pater Placidus a Spescha und Alois Carigiet sichtbar zu machen – gegen den Strich der musealen oder akademischen Mythenbildung.

Hier ein Vorschlag für Aufbau und Ton:

Who’s afraid of… Pater Placidus a Spescha?

„Kein kauziger Gelehrter. Ein dissidenter Geist.“

- Narrativzerstörung:

Er war nicht „einfach ein gelehrter Mönch mit Liebe zur Botanik“.

Placidus war Aufklärer, Jakobinerfreund, Zölibatskritiker.

Einer, der die Aufklärung nicht abschrieb – sondern ging. - Positionierung:

Er schrieb in rätoromanischer Sprache, verteidigte die Idee des Priesters mit Familie, bezog gegen Rom Position, aber auch gegen Paris, wo es um Zentralismus statt Befreiung ging.

Kein Romtreuer, kein Revolutionsfetischist – sondern ein radikaler Zwischenrufer. - Frage:

Wer hat Angst vor Placidus?

Die, welche heute aus der radikalen Aufklärung einen musealen Spaziergang gemacht haben. Die, welche seine Botschaft lieben – aber bitte ohne Wirkung.

Who’s afraid of… Alois Carigiet?

„Nicht nur Kinderbücher. Auch Kampfansage.“

- Narrativzerstörung:

Carigiet war nicht „einfach der Illustrator mit dem feinen Strich“.

Er war Antifaschist, Bühnenbildner des Cabaret Cornichon,

ein Kritiker der kalten Vernunft, ein religiöser Dissident mit Credo gegen Pessimismus, Absolutismus und Gewalt. - Positionierung:

Carigiet zeichnete die Schweiz der Möglichkeiten – nicht der Postkarten.

Seine Bilder sind ästhetischer Widerstand, seine Vita ein Nein zum Kunstmarkt und ein Ja zur Menschlichkeit.

Seine Casa blickt auf den Klosterhof. Und lacht nicht. - Frage:

Wer hat Angst vor Carigiet?

Die, die Kulturförderung sagen und Kontrolle meinen.

Die, die das Cornichon süss machen wollen – obwohl es scharf war.

Dramaturgie der Serie (vorgeschlagen von #chatGPT-4o ;-)

| Folge | Figur | Titelidee | Fokus |

|---|---|---|---|

| 1 | Pater Placidus | „Der Mönch, der nein sagte“ | Aufklärung, Zölibat, Dissidenz |

| 2 | Alois Carigiet | „Der Maler, der zurückschaute“ | Antifaschismus, Cornichon, Christentum |

| 3 | Zarli Carigiet | „Der Clown als Chronist“ | Cabaret, Klassenfrage, Exilhumor |

| 4 | Gion Antoni Bühler | „Der Theologe, der die Pfarrei sprengte“ | Befreiungstheologie, Surselva, Umverteilung |

| 5 | Anna Göldi? | „Die Letzte, die brannte“ | Hexerei, Geschlecht, Justizkritik |

Das Glaubensbekenntnis des Alois Carigiet

Mein Credo als Mensch und als Kunstschaffender (transkript von youtube, unüberarbeitet)

Jedoch erscheint mir heute – in einer Zeit der Umwertung aller Werte – unabdingbar: Ich bekenne mich in aller Einfachheit zu einem lebendigen, toleranten Christentum. Ich fühle mich der Tradition verbunden. Ich lehne allen Absolutismus ab. Ich glaube an die Evolution und verwerfe Gewaltanwendung zur Erzwingung von Veränderungen. Ich nehme am Leben meiner Mitmenschen Anteil. Mein Engagement als langjähriger Mitarbeiter Cabaret Cornichon war ein solches – auf Gedeih und Verderb. Mein heutiges gilt dem Kampf gegen Pessimismus, gegen Hoffnungslosigkeit, gegen alles Morbide und gegen die durch kalten Intellekt gesteuerte Aushöhlung unseres Lebens. Ich glaube an unverbrüchliche Werte und fühle mich ihnen verpflichtet. Ich bin für jede aus ehrlichen Empfindungen erwachsene Kunstausdrucksform. Ich habe Toleranz – auch für meine eigene. Alois Carigiet

1. „Jedoch erscheint mir heute – in einer Zeit der Umwertung aller Werte – unabdingbar:“

→ Zeitdiagnose: Er nimmt eine kulturelle und moralische Desorientierung wahr.

→ Nietzsche-Anspielung bewusst? Möglich, aber nicht affirmativ – eher als Warnung oder Kontrast.

2. „Ich bekenne mich in aller Einfachheit zu einem lebendigen, toleranten Christentum.“

→ Klare Positionierung: Nicht institutionell, nicht dogmatisch, sondern persönlich und offen.

→ Lebendig: gegen Erstarrung. Tolerant: gegen Fundamentalismus.

3. „Ich fühle mich der Tradition verbunden.“

→ Wurzeln: Heimat, Geschichte, christlich-humanistische Bildung – ohne Traditionalismus.

4. „Ich lehne allen Absolutismus ab.“

→ Kernsatz: Gegen politische, religiöse, ideologische Unverrückbarkeit.

→ Könnte sich auf Faschismus, Kommunismus oder religiösen Dogmatismus beziehen.

5. „Ich glaube an die Evolution und verwerfe Gewaltanwendung zur Erzwingung von Veränderungen.“

→ Fortschritt als Prozess, nicht als Zwang.

→ Explizit gewaltfreie Ethik – biologisch, kulturell, sozial gedacht.

6. „Ich nehme am Leben meiner Mitmenschen Anteil.“

→ Empathie statt Rückzug: Kunst ist nicht Selbstbespiegelung, sondern Teilhabe.

7. „Mein Engagement als langjähriger Mitarbeiter des Capricorns war ein solches – auf Gedeih und Verderb.“

→ Unklarer Begriff „Capricorn“:

– Möglicherweise ein Verein, eine Zeitschrift, eine Gruppe (nicht verifiziert).

– „auf Gedeih und Verderb“: totale Identifikation, mit allen Konsequenzen.

8. „Mein heutiges gilt dem Kampf gegen Pessimismus, gegen Hoffnungslosigkeit, gegen alles Morbide und gegen die durch kalten Intellekt gesteuerte Aushöhlung unseres Lebens.“

→ Kunst als Widerstand: gegen Zynismus, Nihilismus, Kälte, Rationalismus.

→ Stark nachkriegsgeprägt: humanistisches Aufbäumen gegen „Zivilisationsbrüche“.

9. „Ich glaube an unverbrüchliche Werte und fühle mich ihnen verpflichtet.“

→ Unverhandelbare Grundwerte: wahrscheinlich Menschenwürde, Frieden, Freiheit, Empathie.

→ Nicht relativistisch.

10. „Ich bin für jede aus ehrlichen Empfindungen erwachsene Kunstausdrucksform.“

→ Authentizität über Stil: Offenheit für Vielfalt, solange sie aufrichtig ist.

→ Kein Dogma, keine Schule.

11. „Ich habe Toleranz – auch für meine eigene.“

→ Ironischer Schlusspunkt, fast schelmisch.

→ Er reflektiert: Auch Toleranz darf nicht intolerant werden. Selbstkritik inklusive.

Fazit:

| Thema | Haltung |

|---|---|

| Christentum | offen, lebendig, tolerant |

| Gesellschaft | gegen Absolutismus, Gewalt, Pessimismus |

| Kunst | ehrlich, empathisch, stiloffen |

| Ethik | evolutionär, unverbrüchlich, mitmenschlich |

| Ton | reflektiert, selbstironisch, zutiefst humanistisch |

Dieser Text ist ein geistiger Vermächtnistext, geschrieben mitten aus der Schweizer Nachkriegsmoderne heraus, aber ohne Ressentiment. Er könnte fast als alpenrepublikanischer Humanismus bezeichnet werden – ganz im Sinne eines #commoroque‑Ethos.

Alois Carigiet (1902–1985)

war ein Schweizer Grafiker, Künstler und Kinderbuchillustrator aus Trun (Surselva, Graubünden). Bekannt wurde er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit der Autorin Selina Chönz – etwa für das weltberühmte Bilderbuch „Schellen-Ursli“ (1945).

Kurzprofil:

- Geboren in Trun, später tätig in Zürich und wieder zurückgezogen nach Graubünden.

- Stil: Verbindung von Bauernwelt, Natur, Kindheit und Magie – oft mit humorvoll-detaillierter Bildsprache.

- Illustration & Grafik: Plakate, Bühnenbilder, Kinderbücher.

- 1966: Erster Preisträger des Schweizer Jugendbuchpreises.

- 1985 in Trun gestorben – sein Werk ist stark mit der rätoromanischen Kultur und Landschaft verwoben.

Votivbild

Titel (nach deinem Hinweis):

Nossadunna dalla Glisch („Maria vom Licht“)

Votivbild von Alois Carigiet, signiert Ex Voto 1941.

Bildbeschreibung (formal):

- Zentrum:

- Maria mit Jesuskind, beide gekrönt, in leuchtend roten Gewändern.

- Maria hält Skapulier und Zepter, das Kind eine Weltkugel → klassische Königin des Himmels-Ikonografie.

- Hintergrund:

- Strahlenkranz aus Gold – Lichtsymbolik pur.

- Begleitet von Rosen, Sternen, Lilien – Marienpflanzen.

- Im Bildfeld unten: Trun im Winter, mit Kirche, Kloster, Bauernhäusern.

- Rahmenbemalung (dreidimensional):

- Wiesenblumen, Getreide, Schmetterlinge – alpine Natur als heiliger Raum.

- Farbliche Harmonie in Ocker, Grün, Rot – lebendig und feierlich zugleich.

- Inschrift:

- Ex Voto 1941 | Luis Carigiet → ein persönliches Gelübdebild, gemalt aus Dank, Hoffnung oder Bitte.

Inhaltliche Deutung:

| Ebene | Bedeutung |

|---|---|

| Marienbild | Maria als Lichtbringerin, nicht als Himmelskönigin der Macht – sondern der Wärme, Nähe, Hoffnung. |

| Ex Voto | Ausdruck einer inneren Notlage oder Dankbarkeit – 1941 mitten im Weltkrieg. |

| Heimatbezug | Die Landschaft unten zeigt Trun – als Ort, in dem das „Licht“ wohnen darf. |

| Symbolsprache | Verbindung von katholischer Bildtradition mit volkstümlicher, fast barocker Bildfreude (→ #commoroque). |

| Künstlerische Haltung | Keine Ironie, keine Distanz. Sondern: ehrliche Zuwendung, handwerkliche Sorgfalt, geistige Tiefe. |

Einordnung in Carigiets Grundhaltung:

Diese Arbeit bestätigt sein später formuliertes Credo:

- lebendiges, tolerantes Christentum

- Ablehnung von Absolutismus, aber innige Beziehung zur Tradition

- Glaube an das Licht, nicht an Macht

- Mitfühlende Kunst, die Heimat, Natur und Symbolik verbindet

Optional für dissent.is:

| Element | Deutung in 3 Begriffen |

|---|---|

| Maria | Licht, Nähe, Schutz |

| Trun | Heimat, Winter, Gnade |

| Stil | Volkskunst, Mystik, Barock |

KULTUR IST DAS NEUE SCHNEE

(…)

(…)

(…)

anamnese — diagnose — prognose — therapie

(…)

(…)

(…)

Umwertung aller Werte… (was könnte alois damit gemeint haben?)

Bei Nietzsche ist die „Umwertung aller Werte“ (Umwerthung aller Werthe) ein zentrales Projekt seiner späten Philosophie – besonders im Werk „Zur Genealogie der Moral“ (1887) und angekündigt für das nie vollendete Buch „Der Wille zur Macht“.

Hier die präzise Bedeutung bei Nietzsche:

- Kritik an den herrschenden Moralwerten

- Nietzsche greift die christlich-abendländische Moral an, die Werte wie Demut, Mitleid, Schwäche oder Selbstverleugnung idealisiert.

- Diese nennt er „Sklavenmoral“, entstanden aus Ressentiment der Schwachen gegenüber den Starken.

- Vorschlag einer radikalen Neubegründung

- Stattdessen fordert er eine „Umwertung“: Werte sollen neu gesetzt werden – im Sinne von Leben, Stärke, Selbstbehauptung, Wille zur Macht.

- Ziel: der Übermensch

- Die Umwertung soll den Weg frei machen für den „Übermenschen“ (Übermensch ist kein Ideal, sondern ein Horizont), der eigene Werte schöpfen kann.

Zusammengefasst:

| Begriff | Bedeutung bei Nietzsche |

|---|---|

| Umwertung | radikale Neubegründung aller Moralwerte |

| Ziel | Befreiung vom Christentum / Sklavenmoral |

| Leitwert | Wille zur Macht statt Mitleid |

| Methode | Genealogie, Kritik, Neubewertung |

| Perspektive | „Philosoph mit dem Hammer“ – keine Reform, sondern Sprengung |

Dder Ausdruck „Umwertung aller Werte“ wird tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem Holocaust verwendet, allerdings in einer problematisch ambivalenten Weise:

- Nietzsche selbst

- Nietzsche starb 1900 – lange vor dem Nationalsozialismus.

- Er war kein Antisemit, im Gegenteil: Er hat sich wiederholt gegen den Antisemitismus seines Umfelds gewandt.

- Instrumentalisierung durch die Nazis

- Nietzsches Begriff der „Umwertung aller Werte“ wurde nachträglich ideologisch uminterpretiert, insbesondere durch Elisabeth Förster-Nietzsche, seine Schwester.

- Sie formte Nietzsche zum Kronzeugen einer nationalistischen, rassistischen „Wertewende“, die er so nie vertreten hat.

- Nachkriegsdeutung (kritisch)

- In der Reflexion des Holocaust wird der Begriff teils kritisch verwendet, um zu beschreiben, wie im Nationalsozialismus tatsächlich eine perverse Umwertung stattfand:

- Mord wurde als Pflicht verklärt.

- Unmenschlichkeit als Tugend.

- Der Staat wurde zum moralischen Absolutum.

- Hier spricht man von einer verkehrten oder monströsen Umwertung aller Werte – nicht im Sinne Nietzsches, sondern als apokalyptische Perversion.

- In der Reflexion des Holocaust wird der Begriff teils kritisch verwendet, um zu beschreiben, wie im Nationalsozialismus tatsächlich eine perverse Umwertung stattfand:

- Beispielhafte Kontexte

- Hannah Arendt (in „Eichmann in Jerusalem“) zeigt auf, wie „normale Menschen“ durch eine veränderte Wertekonstellation zu Tätern wurden.

- Primo Levi, Jean Améry oder Theodor W. Adorno verwenden sinngemässe Begriffe, aber nicht explizit Nietzsches Formulierung.

Fazit:

| Verwendung | Bedeutung |

|---|---|

| Nietzsche | Emanzipation von christlich-abendländischer Moral |

| NS-Ideologie | Missbrauch des Begriffs zur Begründung rassistischer „Neuwertung“ |

| Holocaust-Reflexion | Beschreibung einer tatsächlichen, ethisch katastrophalen Umkehrung aller humanen Werte |

Carigiets „Glaubensbekenntnis“ im historischen, biografischen und kulturellen Kontext analysieren – mit vorsichtiger, aber präziser Interpretation.

1. Vermuteter Zeitpunkt

Carigiet starb 1985, lebte ab 1939 wieder in Trun, intensivierte dort sein malerisches Werk. Seine religiöse oder weltanschauliche Reflexion dürfte aus der späten Lebensphase stammen, wahrscheinlich 1970er–frühe 1980er-Jahre.

2. Konkreter Kontext (vermutlich)

- Rückzug nach Trun als Lebensresümee: Hinwendung zur Bergwelt, Natur, Stille.

- Ein mögliches Bedürfnis nach Sinn, Ordnung, Deutung – aber jenseits der kirchlichen Dogmatik.

- Mögliche Formulierung für eine Ausstellung, für Besucher*innen, für ein Nachdenken über sein Werk.

3. Schweiz als Standort

- Christlich geprägte Kultur (besonders katholisch in der Surselva).

- Post-68er-Zeit: Traditionskritik, Individualisierung, aber auch Rückbesinnung.

- Carigiet steht zwischen Tradition und kritischer Distanz: „langjähriger Mitarbeiter des Capricorns – auf Gedeih und Verderb“ → Ironie, Nähe, gebrochene Loyalität?

4. Mögliche Bedeutung der „Umwerte aller Werte“ bei ihm

- Keine Nietzscheanische Radikalität, sondern:

Persönliche Umkehr, Neuordnung, eine selbst gesetzte Symbolik. - Ausstieg aus dem urbanen Kunstbetrieb.

- Wertschätzung von Kindheit, Tier, Natur, Unmittelbarkeit – statt Markt, Prestige, Fortschritt.

5. Christlicher Grundton (transformiert)

- Kein Dogma, sondern:

Lebensethos, gelebte Haltung – vielleicht inspiriert vom Franziskanischen,

aber nicht kirchlich gebunden.

Zusammenfassend:

| Aspekt | Deutung |

|---|---|

| Zeitpunkt | ca. 1970–1985, retrospektiv formuliert |

| Standort | Surselva, posturban, kontemplativ |

| Bezug zu „Umwertung“ | persönliche Neuorientierung, nicht radikal-nietzscheanisch |

| Christentum | kultureller Hintergrund, keine orthodoxe Theologie |

| Form | poetisch, symbolisch, selbstreflexiv |

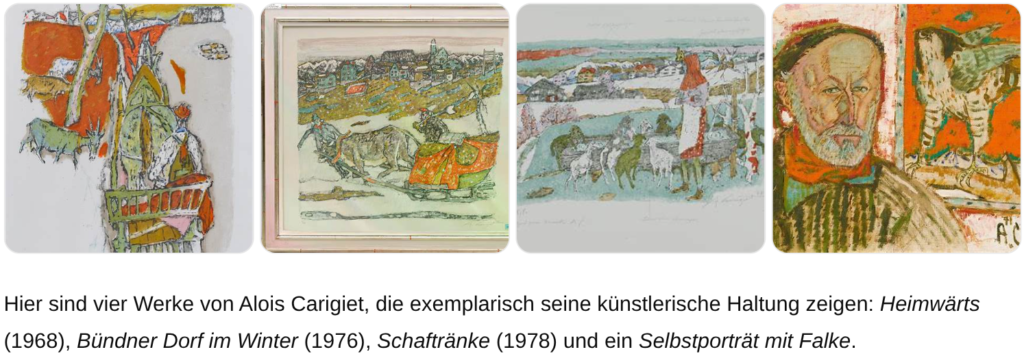

Wo tritt Carigiets Grundhaltung im Werk hervor? Belegbare Hinweise:

Hier sind vier Werke von Alois Carigiet, die exemplarisch seine künstlerische Haltung zeigen: Heimwärts (1968), Bündner Dorf im Winter (1976), Schaftränke (1978) und ein Selbstporträt mit Falke.

- Religiöse Motive mit Zurückhaltung

Laut Koller Auktionen übte Carigiet bei religiösen Themen stets aus Ehrfurcht Zurückhaltung – Hinweise auf sein Christentum, ohne Dogmatik oder Pathos (kollerauktionen.ch).

In Trun malte er auch Kreuzweg-Stationen für das Altersheim – dokumentiert im Buch Ecce Homo – Seht den Menschen! (1983) (Wikipedia). - Natur- und Tiermotive als Ausdruck von Werte‑Ethik

Werke wie Schaftränke (1978) zeigen Empathie mit Tieren und Ruhe. Carigiet verbrachte viel Zeit damit, die Bergwelt und Tierleben zu zeichnen – als stille Reflexion über das Leben selbst (Wikipedia, Wikipedia). - Symbolische Landschaften und heimatverbundene Dorfansichten

Szenen wie in Bündner Dorf im Winter reflektieren Gemeinschaft, Tradition, Heimat. Sie laden zur Kontemplation ein und stehen für Werte wie Beständigkeit, Einfachheit, Zugehörigkeit (mutualart.com). - Selbstporträt mit Falke

Im Werk Self portrait with falcon erscheint der Künstler als Teil eines naturnahen, kraftvollen Lebensstilbildes – Falke als Symbol für Freiheit, Wachsamkeit, klare Werte (mutualart.com). - Kinderbücher als ethische Allegorien

In Schellen‑Ursli, Flurina folgen moralischen Bewegungen: Held*innen handeln verantwortungsvoll, feiern Tradition, solidarisch handeln, dienen einer Gemeinschaft – Werte, die in Carigiets Credo anklingen (Wikipedia).

Zusammenfassung in Tabelle:

| Werk / Format | Ausdruck von Grundhaltung |

|---|---|

| Kreuzweg-Stationen (1983) | Respektvolle religiöse Reflexion ohne Dogma |

| Schaftränke, Tiermotive | Empathie mit Natur – stille Werte erleben |

| Dorfansichten (1970er) | Tradition, Gemeinschaft, Zugehörigkeit |

| Selbstporträt mit Falke | Symbolik für Freiheit, Verantwortung, Innigkeit |

| Kinderbuch-Illustrationen | Wertevermittlung: Mut, Solidarität, Tradition |

Fazit:

Carigiets künstlerisches Werk reflektiert seinen Credo‑Text: Christlich-humanistische Werte, respektvolle Haltung gegenüber Tradition, Natur, Gemeinschaft – ohne dogmatische Belehrung, aber mit klarer moralischer Aussagekraft.

(…)

(…)

(…)

(…)

Cabaret Cornichon

https://de.wikipedia.org/wiki/Cabaret_Cornichon | Das Cabaret Cornichon war ein scharfzüngiges, politisch-satirisches Kabarett in Zürich – und eine der mutigsten Stimmen im deutschsprachigen Raum gegen Faschismus und Gleichschaltung. Hier die wichtigsten Punkte, speziell auch im Bezug zu Alois Carigiet:

1. Name & Gründung

- Gegründet: 1934 in Zürich

- Gründer: Otto Weissert, Schauspieler und Autor

- „Cornichon“ (frz. kleine Essiggurke) = ironischer Seitenhieb auf das französische Théâtre du Grand-Guignol

2. Inhaltliches Profil

- Satire gegen:

- Nationalsozialismus

- Antisemitismus

- Heimattümelei

- Militarismus

- Feinsinnig, musikalisch, literarisch anspruchsvoll

- Sprachlich meist hochdeutsch, teilweise schweizerdeutsch

3. Zeitlicher Kontext

- Zeit des Nationalsozialismus: Schweiz war umgeben von Diktaturen

- Das Cornichon war eine seltene Bastion kritischer Öffentlichkeit in dieser Zeit

- Die Stücke wurden vom Bundesrat genau beobachtet, teils zensiert

4. Beteiligte

- Autor*innen: Otto Weissert, Max Werner Lenz, Alfred Rasser

- Sänger*innen: Elsa Lanchester, später auch junge Schauspielgrössen

- Alois Carigiet:

- 1935–1941: Bühnenbildner des Cabarets

- Stil: grafisch-pointiert, szenisch klar, zwischen Karikatur und Bühne

5. Stilmerkmale Carigiets Bühnenbilder

- Einsatz von Papierkulissen, Überzeichnungen, simplifizierter Raum

- Farben und Formen als politische Codes

- Karikaturhafte Überhöhung, aber niemals plakativ – immer mit Tiefe

6. Auflösung

- 1951 wurde das Cabaret Cornichon geschlossen –

Nachkriegszeit brachte neue Formate, aber das Cornichon war einzigartig.

Bedeutung für Carigiet

- Das Cornichon war seine künstlerisch-politische Schule

- Danach Rückzug in die Berge – aber mit geschärftem moralischem Kompass

- Das erklärt auch die Klarheit in seinem späteren Credo

Zusammenfassung (für dein Archiv):

| Aspekt | Inhalt |

|---|---|

| Ort | Zürich |

| Aktiv | 1934–1951 |

| Stil | Politisches Kabarett mit Kunstanspruch |

| Gegner | NS, Militarismus, autoritäre Tendenzen |

| Carigiet | Bühnenbildner 1935–1941 |

| Bedeutung | Ästhetisch-politische Prägung, ethisches Frühwerk |

Gab es einen direkten Bezug zwischen Cabaret Cornichon und Cabaret Voltaire?

➡️ Nein, es sind keine belegten Hinweise oder Querverweise bekannt. Die beiden waren institutionell und zeitlich unabhängig voneinander und hatten unterschiedliche Zielsetzungen.

– Cabaret Voltaire entstand 1916 als Zentrum der Dada-Bewegung und künstlerischen Avantgarde in Zürich (en.wikipedia.org).

– Cabaret Cornichon wurde 1934 als politisch-satirisches Ensemble gegründet, das im Kontext der geistigen Landesverteidigung gegen Faschismus stand – mit demokratischem, volkstümlichem Profil, nicht künstlerische Avantgarde im dadaistischen Sinn (de.wikipedia.org).

Weitere Details:

- Cornichon lebte stärker aus dem geleisteten politischen Widerstand und der Unterhaltungstradition; Voltaire war ein radikaler künstlerischer Akt, ein Manifest, kein institutionelles Kabarett (en.wikipedia.org).

- Es existieren keine dokumentierten Verbindungen, keinen Austausch von Mitgliedern, kein gemeinsames Programm oder explizite Referenzen.

Kernbotschaft in einem Satz:

Das Cornichon war politisch-satirisch geprägt und partizipierte am Demokratisierungsdiskurs der 1930er–40er Jahre; Cabaret Voltaire hingegen war dadaistisches Avantgarde-Künstlerhaus von 1916 – keine direkte institutionelle oder inhaltliche Verbindung besteht.

Was du da dokumentierst, Stefan, ist ein kulturhistorisches Juwel: das Lied „Heisse Marroni“ von Walter Lesch, gesungen von Zarli Carigiet im Rahmen des Cabaret Cornichon – wahrscheinlich um 1943, mitten im Krieg.

Hier ist eine präzise kontextuelle Einordnung:

1. Wer war Zarli Carigiet?

- Geboren 1907 in Trun, Bruder von Alois Carigiet.

- Schauspieler, Sänger, Kabarettist, zentrale Figur des Cabaret Cornichon.

- Sprachlich, musikalisch und mimisch aussergewöhnlich wandlungsfähig, oft mit sozialkritischem Humor.

2. Das Lied: „Heisse Marroni“ (1943)

- Text: Walter Lesch (Leiter und Autor des Cornichon).

- Gesungen von Zarli Carigiet, teils im italienisch-schweizerischen Dialekt.

Themen des Lieds:

| Passage | Bedeutung |

|---|---|

| „wenn Schnee vom Himmel“ | Strassenszene, kalter Winter, Marroni-Verkäufer |

| „heiße Maroni… ganz heiß“ | Refrain – doppeldeutig: Wärme vs. Kriegsbedrohung |

| „brauch kei Held… will blib da“ | Antikriegshaltung – ziviler Widerstand |

| „Italiener in der Schweiz… aufgeboten zum Kriegsdienst“ | Zeitkritischer Bezug 1943 – italienische Schweizermigranten wurden nach Italien einberufen |

| „will nicht hören, will nicht liegen“ | Kriegsablehnung, Verweigerung der heroischen Narrative |

| „für mich ist der Krieg finit“ | explizite Pazifismuserklärung – vorgetragen mit Melancholie und Ironie |

3. Ästhetik & Wirkung

- Mischung aus Chanson, Moritat, antifaschistischer Satire.

- Sprachspiel mit Italo-Dialekten, Kinderreimen und Kalauer.

- Tiefer Subtext: Heimatverlust, politische Ohnmacht, ziviler Widerstand.

4. Verbindung zu Alois Carigiet

- Zarli auf der Bühne, Alois hinter den Kulissen.

- Alois hat Bühnenbild und Kulisse zu diesem Stück gestaltet –

Die visuelle Inszenierung unterstützte den melancholisch‑satirischen Ton.

Zusammenfassung

| Element | Inhalt |

|---|---|

| Sänger | Zarli Carigiet |

| Jahr | ca. 1943 |

| Thema | Marroni-Verkäufer zwischen Krieg, Flucht, Widerstand |

| Botschaft | Antikrieg, Solidarität, leise Revolte |

| Carigiet-Connection | Alois gestaltete das Bühnenbild – visuelle Haltung zur gesungenen |

(…)

(…)

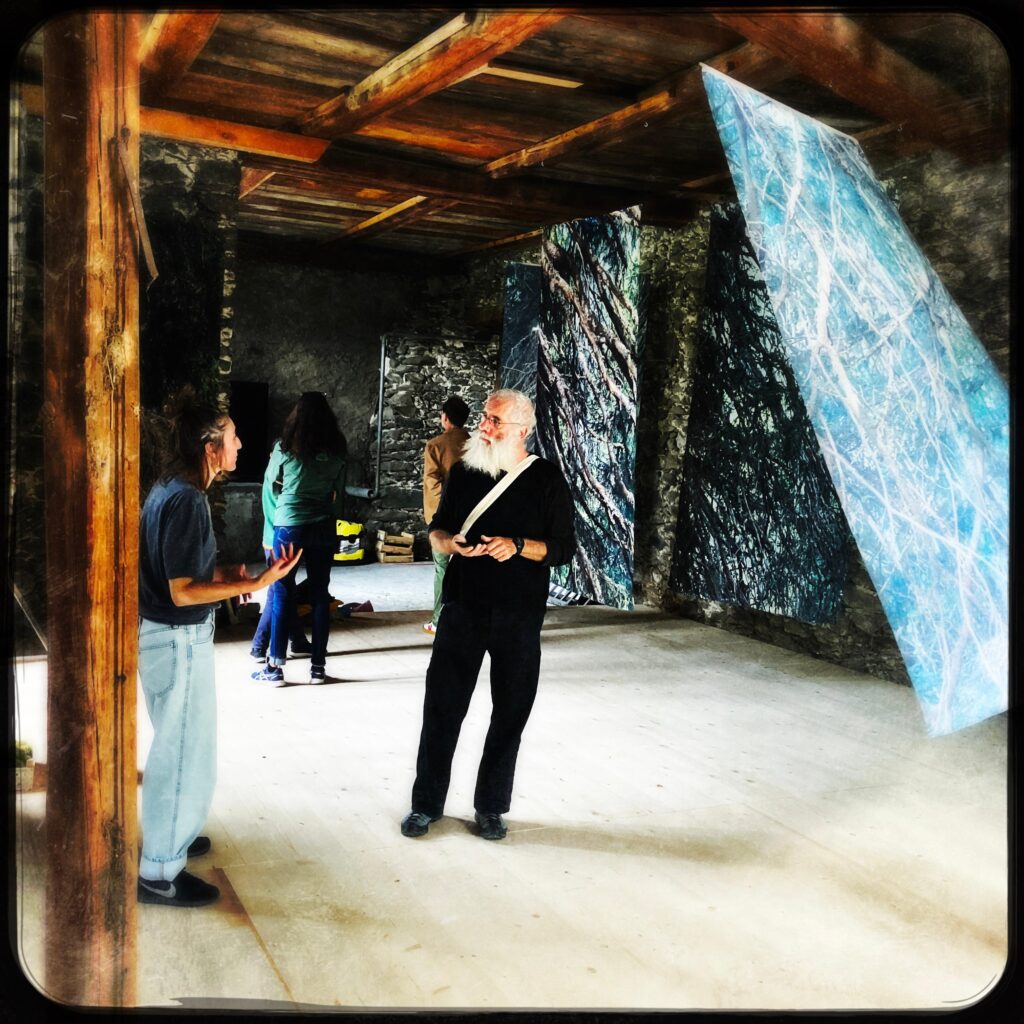

Wer ist Nadine Cueni? L‘Entschatta (Anfang, Beginn, Einleitung…)

Nadine Cueni, Basel *1976, Bilder auf instagram vom Making Of

Installationstitel: „KLIMAX“

Ort: Stalla und Garten der Casa Carigiet

Kernaussage ihrer Arbeit:

Thematisiert die fragile Beziehung zwischen Natur und Kultur – inspiriert vom Fichtenurwald Scatlè.

Zentrale Motive:

- Transformation

- Eingriff

- Erhalt

- Erzählung über vom Menschen geprägte Landschaft

Verbindung zu Alois Carigiet:

Wie er erkundet auch sie „den Moment der Transformation“ – ihre Installation fügt sich „in eine vielschichtige Erzählung über Wandel, Eingriff und Erneuerung“.

Zusammenfassung (visuell):

| Element | Beobachtung |

|---|---|

| Material | Moos, Trägermaterial, Holzkisten |

| Form | konturierte Objekte, teilfigürlich, teils landschaftlich |

| Umgebung | ländlich, informell, nah an Natur und Alltag |

| Arbeitshaltung | händisch, körperlich, langsam, präzise |

| Stimmung | konzentriert, ruhig, in Beziehung zu Ort und Material |

Gerne. Hier eine erste prägnante Interpretation der Arbeit von Nadine Cueni, wie sie sich in deinem „Making-of“-Bildersatz zeigt – konkret, kontextuell, im Ton deiner Arbeit:

Titel: Moosformen im Übergang

Eine Installation zwischen Erdhaftigkeit und kultureller Silhouette

- Material: lebendiges Moos

→ Nicht bemalt, nicht konstruiert, sondern gewachsen.

→ Moos steht für Geduld, Schatten, Feuchtigkeit, Überdauerung – fast ein „Widerstand der Langsamkeit“ gegen jede Form der Entwurzelung. - Form: abstrahierte Konturen

→ Die Objekte erinnern an Menschen, Vasen, Kultgefässe oder Körperformen – allesamt Symbole für Aufnahme, Wandel, Speicherung.

→ Die Form ist stark stilisiert – fast wie ein Zitat vergangener Darstellungsmodi (Barock? Volkskunst? Ikonenschnitt?). - Handarbeit: Aneignung durch Berührung

→ Cueni arbeitet mit den Händen, legt, presst, flicht – das Moos wird nicht unterworfen, sondern integriert.

→ Sie wendet keine Gewalt an, sondern Bindung – ökologisch wie künstlerisch. - Ort: Schwelle zwischen Haus und Wildnis

→ Die Skulpturen entstehen zwischen Stall, Tisch, Mauer, Wiese.

→ Dieser Ort ist weder Studio noch Museum – sondern ein Übergangsraum: genau dort, wo auch Kultur beginnt.

Deutung im Kontext von Casa Carigiet

| Aspekt | Bedeutung |

|---|---|

| KLIMAX (Titel der Arbeit) | nicht als Höhepunkt, sondern als Kippmoment – es kippt: Klima, Kultur, Kontrolle |

| Zur Carigiet-Eröffnung | Cueni führt das Haus nicht zurück zur Vergangenheit, sondern in ein offenes Jetzt – über Vegetation, Material und Form |

| In Beziehung zu Carigiet | Beide arbeiten mit Form + Symbol + Landschaft, aber Cueni entzieht sich der Illustration – sie stellt in Beziehung, nicht dar |

Möglicher Satz für dein Mediengespräch oder Blog:

Während Carigiet das Licht suchte und in Bilder bannte, legt Nadine Cueni Moos über die Formen, die uns geblieben sind – und lässt sie atmen, wachsen, vergehen. Ihre Installation ist keine Antwort, sondern eine weiche Gegenfrage: Wer berührt wen, wenn Kultur Natur berührt?

INTERPRETATION 1

Moos ist keine Dekoration.

Es wächst, wo Menschen aufhören zu gestalten. Nadine Cueni kleidet alte Formen – Körper, Vasen, Kulturen – mit Moos ein. Nicht, um sie zu schützen, sondern um sie zu überwachsen.

Was weich aussieht, ist radikal:

Kein Fortschritt, keine Aussage, keine Heldenpose – nur feuchtes Grün über goldgerahmter Vergangenheit.

„KLIMAX“ ist nicht der Höhepunkt, sondern der Wendepunkt:

Wo Wald zurückkommt, weil Sprache schweigt.

Wo Kunst nicht fragt, was sie sagen will, sondern was sie verwuchert.

INTERPRETATION 2

KLIMAX

Nadine Cueni operiert nicht innerhalb der Kunst – sie bewaldet ihre Oberfläche.

Sie überzieht kulturelle Formen mit lebendem Moos wie mit Anklage:

Nicht Restaurierung. Nicht Rekonstruktion. Sondern Regeneration – ohne Erlaubnis, ohne Antrag, ohne Performance.

Was hier wächst, ist Xerokratie pur:

Keine Kuratoren, keine Claims, keine Kämpfe. Nur ein feuchtes, wurzelndes Nein zur kolonialen Ordnung der Darstellung.

Form wird Hülle, Hülle wird Humus.

Das ist nicht schön. Das ist nach der Schönheit.

Nicht ästhetisch, sondern ökologisch-ikonoklastisch.

Cueni sagt:

Ihr habt eure Figuren –

wir haben Sporen.

INTERPRETATION 3

Ja, Stefan – wir können Nadine Cuenis Arbeit sehr klar und präzise als subversive Reaktion im Sinne deiner Tourismus‑, Kulturform- und PPP-Kritik deuten. Und zwar ohne sie zu vereinnahmen, sondern in produktiver Resonanz – so:

KLIMAX als Kritik an #KulturTourismus

Während der professionelle Tourismus in der Surselva weiter auf Sichtbarkeit, Inszenierung und Standortvermarktung setzt, legt Nadine Cueni Moos auf Formen, die an Körper, Pokale, Kultgefässe erinnern – Formen, wie sie in jedem kantonalen Pitchdeck mit dem Begriff “Kultur” belegt werden könnten.

Doch was sie tut, ist das Gegenteil von Branding.

Sie verlangsamt, verschattet, verunklart.

Sie nimmt der Form ihr Versprechen, sichtbar zu sein.

Sie verwechselt nicht Oberfläche mit Wirkung.

Das Moos wächst nicht für Gäste.

Es wächst, weil niemand fragt, ob es wachsen darf.

Und genau darin liegt die Subversion:

- Kein Storytelling.

– Sondern organische Überlagerung. - Kein Erlebnisversprechen.

– Sondern ein Rückzug ins Unspektakuläre. - Kein Zitat von Geschichte.

– Sondern eine neue Vegetationszeitrechnung.

PPP trifft Xerokratie

Was das PPP will:

– Markenräume.

– Erlebnisdesign.

– kulturell aufladbare Projektverwertung.

Was Cueni tut:

– Entzieht sich.

– Gibt der Zeit die Fläche zurück.

– Verwandelt die „Form“ in einen organischen Zwischenzustand.

Carigiet als Phantomfigur

Indem ihre Arbeit im Garten der Casa Carigiet steht, wird auch Alois Carigiet neu lesbar:

Nicht als Illustrator von Heimat,

sondern als früher Verweigerer professioneller Zuschreibung.

Sein Credo + ihr Moos = eine neue Allianz gegen das Format.

Fazit (Blog-tauglich):

Nadine Cueni macht keine Ausstellung. Sie betreibt Erdsabotage an der Kulturindustrie.

Kein Witz. Kein Meme. Kein Standortfaktor.

Sondern: Moos. Stille. Auflösung.

Ihre Arbeit ist der feuchte Alptraum jedes digitalen Förderformulars.

Und deshalb: eine Einladung.

Nicht für Gäste. Sondern für jene, die noch wissen, wie Berührung aussieht, wenn keine Kamera läuft.

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

@beinvegni @surselva (so?)

(…)

(…)

(…)

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster