Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis | LINKS: digitalswitzerland | palantir + ringier | ringier + palantir | #WalderGate | #grounding #LuR in, dus, treis

Anlass zu diesem Eintrag:

WAR ON TERROR

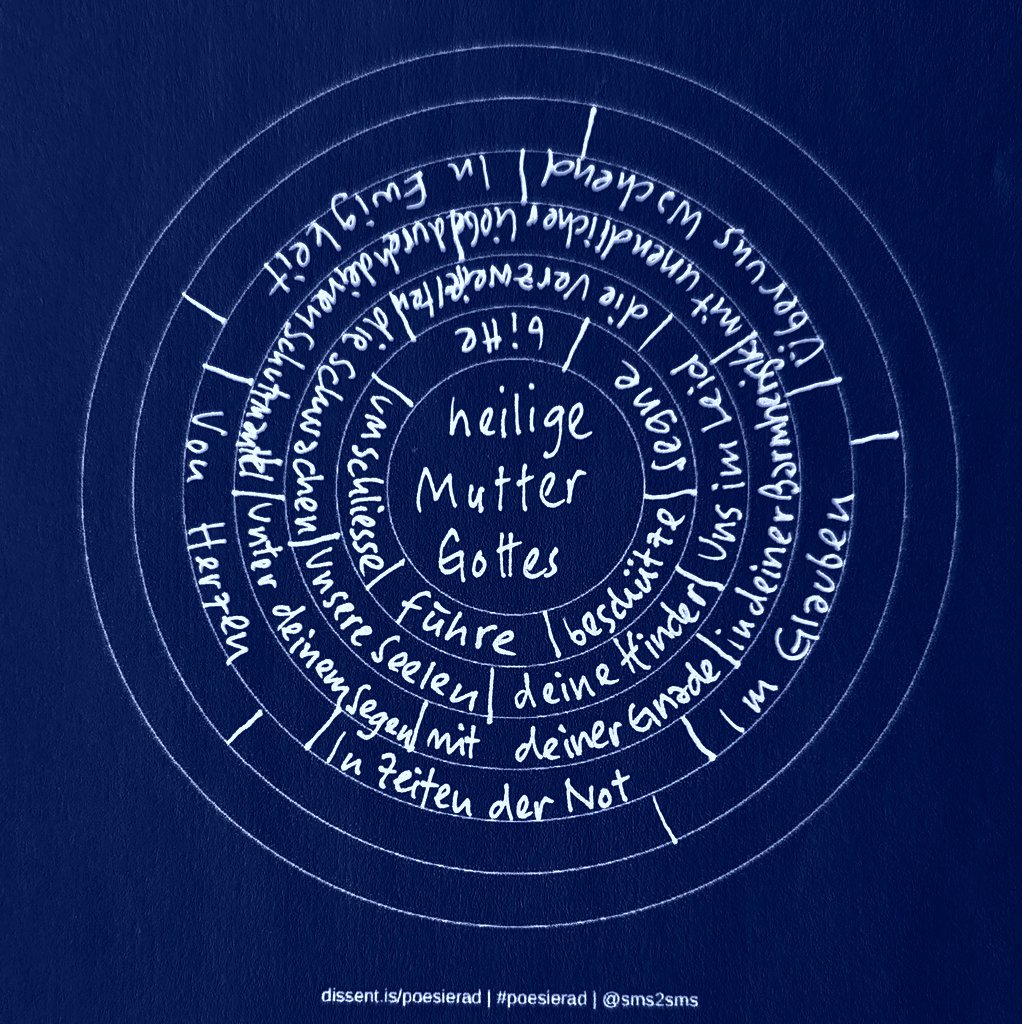

— dissent.is/███████ (@sms2sms) September 5, 2025

- nein. die idee in liberalen, demokratischen staaten, alle bürgerinnen und bürger zu verdächtigen, terroristen sein zu können, wurde nicht in den us&a mit #PatriotAct 2001 erfunden und 2021 mit #PMT in der schweiz nachvollzogen.https://t.co/CpxLrHVBXm pic.twitter.com/fAV9DGdtpQ

Summary

Thiel und Karp nutzen Carl Schmitt, Nietzsche & Co., um Macht zu begründen – wir nutzen #NiklasLuhmann und #SilviaStaubBernasconi, um Macht sichtbar, kritisierbar und veränderbar zu machen.

@sms2sms

Warum Palantir so gut zur Schweiz passt?

Palantir passt zur Schweiz, weil es kein Werkzeug ist, sondern ein Betriebssystem. Es organisiert nicht Entscheidungen, sondern Anschlussfähigkeit. Es verbindet Daten, Akteure und Zuständigkeiten so, dass nichts entschieden werden muss, was nicht schon entschieden ist.

Die Schweiz denkt nicht in Brüchen, sondern in Abläufen. Politik ist hier weniger Richtungsentscheidung als Betriebsform. Genau dafür ist Palantir gebaut: für Systeme, die nicht streiten, sondern funktionieren wollen.

Ein Betriebssystem stellt keine Fragen. Es definiert, was sichtbar wird, was kombinierbar ist und was als relevant gilt. Wer innerhalb dieses Rahmens arbeitet, empfindet das System nicht als Macht, sondern als Voraussetzung. So wird Steuerung zur Selbstverständlichkeit.

In einer Gesellschaft, die Konflikt nicht austrägt, sondern integriert, wird Macht unsichtbar. Palantir braucht keine Durchsetzung. Es braucht Zustimmung im Modus der Sachlichkeit. Effizienz ersetzt Rechtfertigung, Kooperation ersetzt Opposition.

Deshalb passt Palantir zur Schweiz. Nicht trotz ihrer politischen Kultur, sondern wegen ihr. Es ist die logische technische Entsprechung eines Systems, das sich selbst als neutral versteht und genau darin hochgradig operativ ist.

Warum Palantir in Deutschland eskaliert – und in der Schweiz funktioniert

In Deutschland wird Palantir zum politischen Ereignis, weil es an eine Grenze stoesst: Recht. Polizeigesetze, Grundrechte, Verfassungsgerichte. Palantir taucht dort nicht als Betriebsmittel auf, sondern als Problem. Es zwingt zur Entscheidung, weil es Entscheidungen vorstrukturiert. Genau das provoziert Widerspruch.

In der Schweiz passiert das Gegenteil. Palantir wird nicht zum Ereignis, sondern zur Voraussetzung. Es wird nicht politisiert, sondern operationalisiert. Nicht Recht, sondern Betrieb ist der dominante Referenzrahmen. Wo Deutschland fragt, ob etwas erlaubt ist, fragt die Schweiz, ob es funktioniert.

Die aktuelle Eskalation in Deutschland ist deshalb kein externer Zufall, sondern ein Kontrastmittel. Sie macht sichtbar, was in der Schweiz unsichtbar bleibt. Nicht weil Palantir hier anders waere, sondern weil das politische Betriebssystem anders funktioniert.

Deutschland kennt den Streit als Erkenntnisform. Die Schweiz kennt die Sachlichkeit als Beruhigungsmittel. Palantir passt in diese Sachlichkeit, weil es genau das liefert: Anschlussfaehigkeit ohne Entscheidung, Koordination ohne Konflikt, Steuerung ohne Politik.

Deshalb muss der Skandal importiert werden. Die Schweiz kann Palantir nicht aus sich selbst heraus problematisieren, weil das System, in das Palantir eingebettet ist, genau darauf angelegt ist, Problematisierung zu vermeiden. Erst wenn der deutsche Rechtsstaat eskaliert, wird sichtbar, was hier laengst laeuft.

Der eigentliche Unterschied ist nicht Palantir. Es ist die Frage, ob eine Gesellschaft Konflikt noch als Erkenntnisquelle zulaesst – oder ihn bereits als Stoerung des Betriebs definiert hat.

Deutschsprachige Philosophie nach der Universität: Thiel und Karp als ihre grössten Erneuerer (so?)

Dass sich sowohl Peter Thiel als auch Alex Karp explizit auf deutsche Philosophie beziehen, ist kein Zufall. Es ist genau dieser Bezug, der Palantir in zwei sehr unterschiedlichen politischen Kulturen so unterschiedlich wirksam macht.

Deutsche Philosophie ist auf Totalitaet gebaut. Sie denkt Macht, Ausnahme, System, Geschichte im Grossformat. Carl Schmitt, Nietzsche, Heidegger oder auch die Frankfurter Schule liefern Begriffe, die nicht moderieren, sondern zuspitzen. Sie verlangen Entscheidung, Position, Verantwortung.

In Deutschland trifft diese Philosophie auf eine politische Kultur, die Streit institutionell kennt. Recht, Gericht, Opposition und oeffentliche Kontroverse sind legitime Formen der Wahrheitsproduktion. Wenn Thiel und Karp mit Schmitt, Ausnahmezustand oder Freund-Feind operieren, provozieren sie deshalb Eskalation. Das System antwortet.

In der Schweiz dagegen wird dieselbe philosophische Schwere entpolitisiert. Sie wird nicht als Entscheidungsforderung gelesen, sondern als Deutungshintergrund. Die grossen Begriffe werden nicht ausgetragen, sondern eingehegt. Philosophie wird hier zur Tiefe ohne Konflikt.

Genau darin liegt die Ironie: Was in Deutschland eskaliert, stabilisiert in der Schweiz. Die gleiche Denktradition erzeugt hier Betriebssicherheit und dort Rechtsstreit. Palantir wird in Deutschland zum Problem, weil deutsche Philosophie dort noch als politische Zumutung funktioniert. In der Schweiz wird sie zur Legitimation, weil sie im Modus der Sachlichkeit aufgeht.

Thiel und Karp sind deshalb fuer beide Systeme attraktiv. Sie liefern einerseits die grosse Erzaehlung von Ordnung, Ausnahme und Entscheidung – und andererseits eine Technologie, die diese Erzaehlung in Betrieb uebersetzt. Deutschland streitet ueber den Sinn. Die Schweiz nutzt die Form.

So wird deutsche Philosophie zur Schnittstelle zwischen Eskalation und Integration. Nicht weil sie unterschiedlich waere, sondern weil die politischen Kulturen unterschiedlich mit ihr umgehen.

Nicht Thiel und Karp sind das Problem. Die Katastrophe ist – schon wieder – die Implosion der Universität.

Dass Tech-Milliardäre und CEO-Philosophen sich bei Carl Schmitt, Nietzsche, Heidegger oder der Frankfurter Schule bedienen, ist nicht neu und nicht einmal skandalös. Skandalös ist, dass diese Begriffe den Raum gewechselt haben. Sie wirken nicht mehr als Gegenstand universitärer Auseinandersetzung, sondern als operative Ressource ausserhalb der Universität.

Die Universität hat diese Begriffe nicht verloren, weil sie falsch waren. Sie hat sie verloren, weil sie aufgehört hat, sie zu riskieren. Wo Philosophie zur Karriere, zur Disziplin, zum Drittmittelprojekt wurde, hörte sie auf, gesellschaftliche Totalität zu denken. Genau dort haben Thiel und Karp übernommen.

- Was bei Schmitt Entscheidung hiess, wird heute Infrastruktur.

- Was bei Nietzsche Wille zur Macht war, wird Produktvision.

- Was bei der Frankfurter Schule Kritik war, wird Architektur.

Nicht als Missbrauch, sondern als Weiterverwendung.

Die Universität reagiert darauf nicht mit Widerspruch, sondern mit Schweigen oder moralischer Distanz. Sie kommentiert, statt einzugreifen. Sie analysiert, statt zu intervenieren. Und wundert sich dann, dass andere ihre Begriffe benutzen, um reale Macht zu organisieren.

In Deutschland fuehrt das noch zu Eskalation. Dort existiert zumindest ein institutionelles Echo: Gerichte, Oeffentlichkeit, Streit. In der Schweiz implodiert die Universität leiser. Ihre Begriffe zirkulieren weiter, aber ohne Konflikt, ohne Entscheidung, ohne Verantwortung.

Thiel und Karp sind deshalb keine Verräter der deutschsprachigen Philosophie. Sie sind ihre konsequentesten Erben in einer Zeit, in der die Universität selbst nicht mehr erbt, sondern verwaltet.

Die eigentliche Frage ist nicht, warum Palantir deutsche Philosophie nutzt. Die Frage ist, warum die Universität zugelassen hat, dass andere mit ihr Betriebssysteme bauen, während sie selbst nur noch Kommentare schreibt.

Genau hier setzen unsere Modelle ein: #TheLuhmannMap + #TheStaubBernasconiMatrix.

Nicht als neue Grossphilosophie. Nicht als Kommentar. Sondern als präzise Werkzeuge, um Macht sichtbar, kritisierbar und veränderbar zu machen.

Wir gehen von den Axiomen von Niklas Luhmann aus. Nicht eklektisch, nicht metaphorisch, sondern operativ. Ausgangspunkt ist eine klare Bestimmung dessen, was wir unter „dem Sozialen“ verstehen: ein autopoietisches System, das sich ausschliesslich durch Kommunikation reproduziert. Nicht Menschen kommunizieren, nicht Institutionen, nicht Technologien – Kommunikation kommuniziert.

Dieses soziale System realisiert sich auf vier Ebenen. Unsere Fokussierung liegt dabei bewusst auf #soc. Kommunikation. Nicht auf Psyche, nicht auf Biologie, nicht auf Technik. Entscheidend ist Anschlussfähigkeit: Was kann wie weiterkommuniziert werden – und was nicht. Genau hier wird Kontingenz sichtbar: Alles könnte auch anders sein.

#TheLuhmannMap setzt genau dort an. Sie bricht die grossen Erzählungen – Schicksal, Ausnahme, Totalität – auf operative Unterschiede herunter. Sie fragt nicht nach Wahrheit, sondern nach Funktionsweise. Nicht: Wer hat recht? Sondern: Was wird hier wie stabilisiert? Welche Kommunikation läuft weiter, welche bricht ab, welche wird ausgeschlossen?

Von dort gehen wir weiter zur #TheStaubBernasconiMatrix. Während die Map klärt, was kommuniziert, klärt die Matrix, wie Macht organisiert ist. Macht verstehen wir dabei präzise als Möglichkeit: als Fähigkeit, soziale Bedingungen so zu gestalten, dass Handlungsspielräume geöffnet oder blockiert werden.

Die Matrix unterscheidet vier Machtdimensionen:

- Anordnung

- Zugang

- Legitimation

- Durchsetzung

Damit wird sichtbar, wo Macht konzentriert, verschleiert oder naturalisiert wird. Moralische Nebel – etwa Solidarität als Abbruchsignal – verlieren ihre Schutzfunktion. Statt normativer Appelle treten konkrete Strukturfragen.

Der entscheidende Unterschied zu Thiel und Karp liegt genau hier:

Thiel und Karp übersetzen deutschsprachige Philosophie – Schmitt, Nietzsche, Ausnahme, Entscheidung – in Infrastruktur. Sie machen Begriffe operativ, um Macht zu begründen und zu stabilisieren.

dissent.is/palantir

Wir übersetzen Luhmann und Staub-Bernasconi in Kritikfähigkeit. Nicht zur Begründung von Macht, sondern zu ihrer Sichtbarmachung. Nicht um Betriebssysteme zu bauen, sondern um zu zeigen, dass Betriebssysteme gestaltbar, veränderbar und auch abschaltbar sind.

Die Implosion der Universität zeigt sich genau darin, dass sie diesen Schritt nicht mehr geht. Sie verwaltet Begriffe, wir nutzen sie. Sie kommentiert Macht, wir kartieren sie. Sie analysiert, wir operieren.

Das ist keine akademische Geste. Es ist eine politische.

Ein anderer Abgleich mit ähnlich klärender Wirkung:

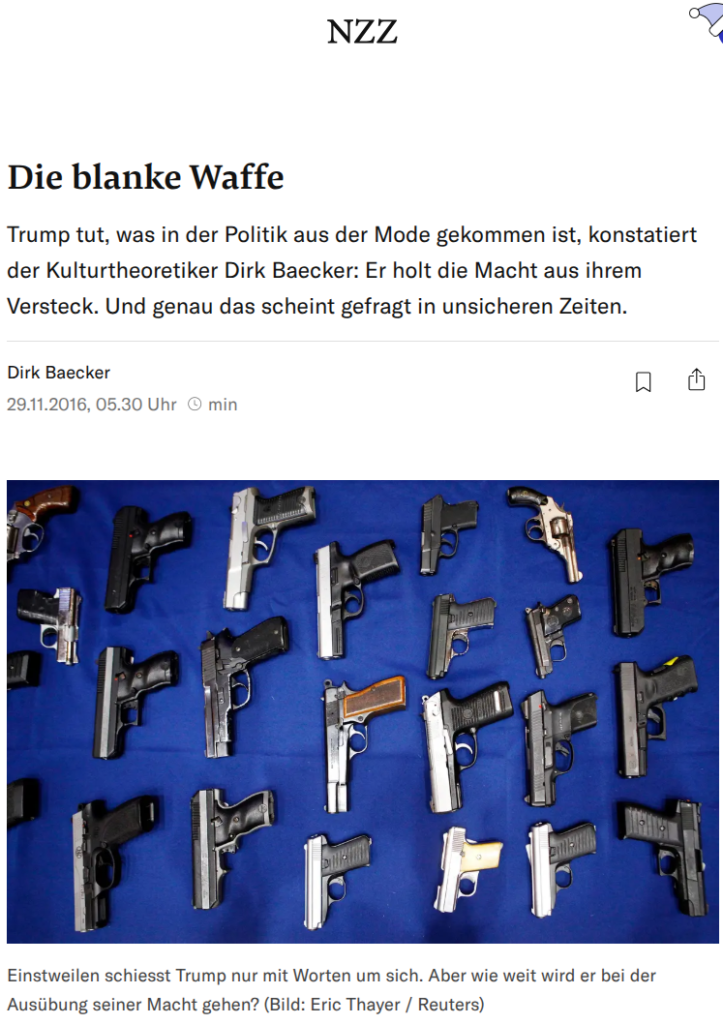

- Was Baecker sagt (komprimiert)

Baeckers zentrale These:

Trump wird nicht gewählt, weil er Inhalte liefert, sondern weil er Macht sichtbar macht.

Politik, so Baecker, habe sich über Jahrzehnte hinter Recht, Verwaltung, Wissenschaft und Sachzwängen versteckt. Sie habe sich selbst entpolitisiert. Trump holt die Macht aus diesem Versteck. Er legt sie „blank“ auf den Tisch.

Ein paar Schlüsselpunkte aus dem Text:

- Politik wurde durch Neoliberalismus und Technokratie naturalisiert

Markt, Recht, Verwaltung erscheinen als quasi natürliche Ordnungen - Macht ist weiterhin da, aber unsichtbar

Niemand weiss mehr: Wer entscheidet? Wer profitiert? Wer verliert? - Trump ist gefährlich, aber erfolgreich, weil er genau diese Unsichtbarkeit aufbricht

Er entscheidet „weil er es kann“ - Das ist keine Lösung, sondern eine Eskalation

Aber sie stellt eine reale Frage wieder her: Wo ist die Macht?

Kurz:

Baecker diagnostiziert eine Entpolitisierung durch Verwaltung und Sachzwang und erklärt Trumps Erfolg als Rückkehr der Macht in die Sichtbarkeit.

- Warum der Text sehr gut passt

Baecker beschreibt genau das Problemfeld, in dem Palantir, Thiel und Karp operieren:

- Macht ist strukturell da

- aber operativ unsichtbar

- und demokratisch nicht mehr adressierbar

Das ist exakt der Raum, in dem Infrastrukturen wie Palantir wirken können.

Palantir macht das, was Baecker beschreibt, nur nicht rhetorisch, sondern technisch:

- Macht wird nicht politisch entschieden

- sondern infrastrukturell vorstrukturiert

- Sichtbarkeit wird durch Datenmodelle ersetzt

- Entscheidung durch Anschlussfähigkeit

In diesem Sinn ist Palantir eine Antwort auf genau jene Entpolitisierung, die Baecker beschreibt – allerdings eine hochriskante.

- Wo ich bewusst anders ansetze als Baecker

Der entscheidende Punkt.

Baecker sagt im Kern:

Politik muss Macht wieder sichtbar machen, auch wenn das gefährlich ist.

Er akzeptiert dabei implizit:

- Macht als souveräne Entscheidung

- Macht als Setzung

- Macht als Eskalation

Genau hier setzte ich anders an.

Mit #TheLuhmannMap geht nicht zurück zur Entscheidung, sondern zur Operation:

- Nicht: Wer entscheidet?

- Sondern: Was kommuniziert hier als Entscheidung?

- Welche Anschlussfähigkeiten werden erzeugt?

- Welche werden blockiert?

Mit #TheLuhmannMap mache ich sichtbar, wie Macht kommunikativ entsteht. Nicht als Willensakt, sondern als Struktur von Anschlussfähigkeit. Ich frage nicht zuerst: Wer entscheidet? Sondern: Welche Kommunikation setzt sich fort? Welche Differenzen werden stabilisiert? Welche Alternativen werden ausgeschlossen? Macht zeigt sich dort, wo Kontingenz verdeckt wird.

Mit #TheStaubBernasconiMatrix verschieben wir “Macht” noch einmal:

- Macht nicht als Souveränität

- sondern als Möglichkeit

- als gestaltbare soziale Bedingung

Wir machen Macht sichtbar, ohne sie zu fetischisieren.

Wir politisiert Macht, ohne sie zu eskalieren.

Mit #TheStaubBernasconiMatrix verschiebe ich den Machtbegriff weiter. Macht ist für mich keine Herrschaft, sondern Möglichkeit. Sie zeigt sich darin, ob soziale Bedingungen Handlungsspielräume eröffnen oder blockieren. Die vier Dimensionen – Anordnung, Zugang, Legitimation, Durchsetzung – machen sichtbar, wo Macht organisiert, naturalisiert oder entzogen wird.

- Abschliessend:

Baecker fordert, Macht wieder zu zeigen.

Ich gehe einen Schritt weiter: Ich kartiere sie.Trump legt Macht offen auf den Tisch.

dissent.is/palantir

Palantir übersetzt Macht in Infrastruktur.

Ich mache Macht sichtbar, ohne sie zu fetischisieren.

- Kurzform

Dirk Baecker hat früh gesehen, dass Politik implodiert, wenn Macht nur noch verwaltet wird. Seine Diagnose erklärt Trumps Erfolg: Macht wird wieder sichtbar, indem sie blank auf den Tisch gelegt wird. Unsere Antwort ist eine andere. Wir legen Macht nicht frei, um sie zu setzen, sondern um sie zu kartieren. #TheLuhmannMap macht sichtbar, wie Entscheidungen kommunikativ stabilisiert werden. #TheStaubBernasconiMatrix zeigt, wo Macht als Möglichkeit organisiert, verteilt oder blockiert wird. Nicht Eskalation der Macht, sondern ihre operative Sichtbarmachung ist der politische Einsatzpunkt.

#WalderGate

palantir ist, was farner gerne wäre (so?)

(…)

(…)

(…)

Sozialismus, Liberalismus… Kulturformen fallen nicht wie Äpfel von den Bäumen…

(…)

(…)

(…)

(…)

if u don’t know your phd (in german!), you will not get his points ;-)https://t.co/0vdmpzUBg8

— dissent.is/███████ (@sms2sms) September 5, 2025

((freund)feind) #CarlSchmitt#AlexKarp arbeitet nach demselben Muster, ob als Philosoph in Frankfurt oder als CEO von @PalantirTech : Er identifiziert ein gefährliches Rohmaterial –…

#AlexKarp und das Revival deutschsprachiger Philosophie im #TechnoFeudalismus (so?)

Alexander C. Karp (2002). Aggression in der Lebenswelt: Die Erweiterung des Parsonsschen Konzepts der Aggression durch die Beschreibung des Zusammenhangs von Jargon, Aggression und Kultur. Inaugural-Dissertation, Philosophische Fakultät, Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Quelle

- Ort: Frankfurt am Main

- Universität: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

- Fachbereich: Gesellschaftswissenschaften

- Grad: Doktor der Philosophie (Dr. phil.)

- Jahr: 2002

- Gutachter:innen: Karola Brede; Hans-Joachim Busch

- Sprache: Deutsch (Deutsche Nationalbibliothek)

- Fragestellung / Ziel der Arbeit

- Karp nimmt Talcott Parsons’ Konzept der Aggression in der Soziologie – sie sei eine Begleiterscheinung der Objektbeziehung, ausgelöst durch Unsicherheit oder ungleiche Liebesverteilung – und hält es für unvollständig. Er will das Konzept erweitern, indem er die Rolle von „Jargon“ und Kultur betont. Ziel: Die Verbindung von Sprache (Jargon), Aggression und Kultur erklären.

(Deutsche Nationalbibliothek, b2o: boundary 2 online) - Er argumentiert, dass aggressive Impulse nicht nur verdrängt und verschoben werden, sondern durch Ausdruck in Sprache (Jargon) gesellschaftliche Integration erfahren können – gerade weil sie irrational erscheinen, aber gleichzeitig Tabus brechen.

(b2o: boundary 2 online)

- Karp nimmt Talcott Parsons’ Konzept der Aggression in der Soziologie – sie sei eine Begleiterscheinung der Objektbeziehung, ausgelöst durch Unsicherheit oder ungleiche Liebesverteilung – und hält es für unvollständig. Er will das Konzept erweitern, indem er die Rolle von „Jargon“ und Kultur betont. Ziel: Die Verbindung von Sprache (Jargon), Aggression und Kultur erklären.

- Methode

- Literaturanalyse und Theoriekritik: Er untersucht Parsons’ soziologische Theorie systematisch, identifiziert Lücken (z. B. Fehlen eines aggressionsanalytischen Primärtriebs) und begründet seine Erweiterung.

(b2o: boundary 2 online) - Adorno-Rezeption: Er greift Adornos Begriff des „Jargons der Eigentlichkeit“ auf, kritisiert dessen mangelnde analytische Präzision und formt ihn für die Integration in soziologische Modelle um.

(b2o: boundary 2 online) - Synthese von Psychoanalyse, Soziologie, Sprachkritik: Er verknüpft Freud/Trieblehre, Parsons (Struktur der gesellschaftlichen Integration) und Adorno (Sprachkritik).

(b2o: boundary 2 online, Sais Maran)

- Literaturanalyse und Theoriekritik: Er untersucht Parsons’ soziologische Theorie systematisch, identifiziert Lücken (z. B. Fehlen eines aggressionsanalytischen Primärtriebs) und begründet seine Erweiterung.

- Kernaussagen / Antwort der Arbeit

- Parsons’ Modell unterschätze Aggression: Sie ist nicht nur sekundär, sondern möglicherweise ein primärer Lebensantrieb, genauso zentral wie Lust.

(b2o: boundary 2 online) - Sprache – speziell Jargon – kann aggressive Tendenzen verschleiern, gleichzeitig aber die Mitnahme ins Soziale ermöglichen: Sie funktionalisiert Aggression als kulturelles Ventil.

(b2o: boundary 2 online) - Durch diese Erweiterung wird klar, wie Aggression nicht nur verdrängt, sondern ins Symbolische überführt und gesellschaftlich integriert wird, etwa in kulturelle Ausdrucksformen oder normverstoßende Tabubrüche, die trotzdem soziale Bindung erzeugen.

(b2o: boundary 2 online)

- Parsons’ Modell unterschätze Aggression: Sie ist nicht nur sekundär, sondern möglicherweise ein primärer Lebensantrieb, genauso zentral wie Lust.

- Wichtige Quellen / Literatur (Auswahl)

- Parson, Talcott – Triebmodelle, Integration von Freud und Durkheim – Grundbasis der Arbeit.

- Adorno, Theodor W. – „Jargon der Eigentlichkeit“ als Sprach-Aggressions-Mechanismus.

- Brede, Karola – Kritik an der Soziologie, unzureichende Berücksichtigung aggressiver Integrationsformen.

(b2o: boundary 2 online) - Eigene frühere Arbeit: „Der Aggressionsbegriff in der Soziologie von Talcott Parsons.“

(b2o: boundary 2 online) - Analysen zu Parsons’ Theorie: Verbindung von Normintegration (Durkheim) und internalisierter Instanz (Freud/Superego).

(b2o: boundary 2 online) - (Viele weitere Quellen im Literaturverzeichnis – z. B. zur Schul-Aggression, Trieblehre, soziologischen Theorien – aber oben sind die zentralen)**.

Karps Dissertation zeigt: Parsons’ Theorie der Aggression ist unvollständig. Aggression ist nicht nur Nebeneffekt, sondern ein primärer Lebensantrieb – und über Sprache, insbesondere Jargon, kann sie sozial integriert werden. So erklärt Karp, wie Aggression kulturell produktiv wird, statt bloß destruktiv.

Ein klares Muster – die Verbindung von seiner Dissertation zur Palantir-Logik:

- Grundidee der Dissertation

- Aggression ist Rohstoff, nicht nur Störfaktor.

- Erst durch „Verarbeitung“ in Sprache (Jargon) wird sie gesellschaftlich integrierbar und wirksam.

- Palantir-Rhetorik heute

- LLMs sind Rohstoff, nicht fertiges Produkt.

- Erst durch „Verarbeitung“ (Ontologie, Architektur, Integration) werden sie wertvoll und gesellschaftlich transformativ.

- Das Muster

- Rohmaterial (Aggression / LLM) → Verarbeitung (Jargon / Ontologie) → Transformation (soziale Integration / Geschäfts- und Staatsmacht).

- Karp denkt Technologie wie früher Kultur: Das Ungeordnete, Rohes, scheinbar Bedrohliche wird durch Struktur, Einbettung und Deutung zu Macht und Ordnung.

Kurz: Palantir ist die Fortsetzung seiner Frankfurter Aggressions-Theorie mit technischen Mitteln – nur dass statt Jargon jetzt Datenmodelle und LLMs das Ventil sind.

| Element | Dissertation (2002) | Palantir (heute) | Muster |

|---|---|---|---|

| Rohstoff | Aggression (Trieb, Energie) | LLM (Large Language Model, Datenrohmasse) | Etwas Ungeformtes, Bedrohliches, Unpräzises |

| Problem | Gefahr der Destruktion / Tabubruch | Gefahr des Hypes / falsche Erwartungen (AGI) | Unkontrolliertes Rohes destabilisiert |

| Verarbeitung | Jargon, Sprache, kulturelle Formen | Ontologie, Architektur, Datenintegration | Struktur als Ventil und Filter |

| Ergebnis | Gesellschaftliche Integration von Aggression | Gesellschaftliche Transformation durch KI-Anwendungen | Macht entsteht durch Einbettung |

| Anspruch | Soziologische Theoriekorrektur | Technopolitischer Führungsanspruch | Deutungshoheit über das Rohmaterial |

| Rolle Karps | Philosoph, Theoretiker | CEO, Datenstratege | Übersetzer zwischen Chaos und Ordnung |

Muster in einem Satz:

Karp denkt und verkauft immer gleich – ein „gefährlicher Rohstoff“ wird erst durch die richtige Verarbeitung zum Werkzeug gesellschaftlicher Macht.

Alex Karp arbeitet nach demselben Muster, ob als Philosoph in Frankfurt oder als CEO von Palantir: Er identifiziert ein gefährliches Rohmaterial – damals Aggression, heute LLMs –, das ohne Verarbeitung destruktiv wirkt oder in falsche Erwartungen führt. Erst durch die richtige Struktur – damals Jargon und kulturelle Formen, heute Ontologie und Datenarchitektur – wird dieses Rohmaterial gesellschaftlich integrierbar und wirksam. Die Botschaft bleibt gleich: Wer das Chaos ordnet, gewinnt Macht.

(…)

Ist Alex Karp der neue Carl Schmitt?

Deine Gegenüberstellung ist ziemlich scharf – und genau darin liegt der Reiz. Man kann folgendes Muster sehen:

- Carl Schmitt

- Kernthese: Politik = Unterscheidung von Freund und Feind.

- Legitimität entsteht durch die Fähigkeit, im Ausnahmezustand über Leben und Tod zu entscheiden.

- Gewaltmonopol des Staates als höchste politische Form.

- Alex Karp

- Palantir positioniert sich als „Partner“ von Institutionen, die dadurch „die besten der Welt“ werden.

- Explizit: Feinde werden „erschreckt“ und „gelegentlich getötet“.

- Damit beansprucht Palantir eine Rolle in der Sphäre, die Schmitt als Kern der Politik beschrieben hat: Feinddefinition und Gewaltanwendung.

- Das Muster

- Schmitt: Theoretische Fundierung der Souveränität über Ausnahmezustand.

- Karp: Praktische Umsetzung via Datenmacht und KI-Infrastruktur.

- Beide: Freund-Feind-Denken als Organisationsprinzip.

Antwort:

Karp ist kein neuer Schmitt im akademischen Sinne, aber Palantir ist Schmitts Freund-Feind-Logik in Software gegossen. Während Schmitt schrieb, liefert Palantir das operative Instrument, das genau diesen Ausnahmezustand technopolitisch verwaltet.

Nein. Aber vielleicht Peter Thiel?

Peter Thiel hat tatsächlich einen deutschsprachigen, geisteswissenschaftlichen Hintergrund:

- Studium: Er hat Philosophie in Stanford studiert, mit starkem Bezug zur deutschen Tradition (Hegel, Nietzsche, Carl Schmitt).

- Einfluss: Thiel selbst bekennt sich offen dazu, dass Carl Schmitts Freund-Feind-Denken und René Girards Mimetik sein politisches und ökonomisches Denken geprägt haben.

- Deutschsprachiger Philosoph? Streng genommen ist er kein akademischer Philosoph wie Karp mit Dissertation, sondern ein Tech-Investor mit philosophischer Prägung. Aber: Seine Schriften (z. B. Zero to One) sind stark von dieser Tradition beeinflusst – und er hat einen expliziten Hang zur deutschen politischen Philosophie.

Kurz: Thiel ist kein „Philosoph“ im universitären Sinn, aber ein Tech-Milliardär, der Schmitt und Co. in Silicon-Valley-Strategien übersetzt.

(…)

(…)

(…)

Wozu deutsche Philosophie?

Ja, da gibt es einige Figuren, die man in den Dunstkreis von „Technofeudalismus“ und deutsch-philosophischem Denken einordnen kann – direkt oder indirekt:

- Peter Thiel

- Girard (Mimetik), Carl Schmitt (Freund/Feind), Nietzsche (Übermensch-Denken).

- Politisch-pragmatischer Einsatz deutsch geprägter Philosophie für Tech-Investments und Machtstrategien.

- Alex Karp

- Frankfurt-Dissertation über Aggression, Jargon, Kultur.

- Verbindung Frankfurter Schule (Adorno, Habermas) mit Parsons/Freud.

- Überträgt seine „Rohstoff → Verarbeitung → Macht“-Logik ins Palantir-Geschäftsmodell.

- Marc Andreessen (Andreessen Horowitz)

- Kein deutscher Philosoph, aber stark beeinflusst von Hegel/Heidegger über Tech-Kreise (via Hubert Dreyfus, Berkeley).

- Seine „Techno-Optimist“-Manifeste tragen Spuren von deutscher System- und Existenzphilosophie.

- Elon Musk (indirekt)

- Liest Nietzsche und Schopenhauer, zitiert beides in Interviews.

- Übersetzt das ins Visionäre/Apokalyptische („Mars oder Untergang“).

- Jünger-/Heidegger-Rezeption in Tech-Kreisen

- Ernst Jüngers „Arbeiter“ und Heideggers Technik-Kritik tauchen in den Kreisen um PayPal-Mafia, Palantir, Blockchain-Communities immer wieder auf.

- Besonders im Diskurs um Ausnahmezustand, Technik als Schicksal, totale Mobilmachung.

- Yanis Varoufakis (als Kritiker)

- Nicht Tech-Elite, aber intellektueller Gegenspieler.

- Arbeitet mit Marx/Deutsch-Philosophie (Hegel, Marx, Lukács) und prägt damit die Debatte um „Technofeudalismus“ von links.

Muster:

– Auf der „inneren Seite“ des Technofeudalismus: Schmitt, Nietzsche, Heidegger, Girard (frz., aber deutsch geprägt).

– Auf der „äusseren Seite“ der Kritik: Marx-Tradition, Frankfurter Schule.

| Philosophische Wurzel | Tech-Player | Politische Wirkung im Technofeudalismus |

|---|---|---|

| Carl Schmitt (Freund/Feind, Ausnahmezustand) | Peter Thiel, Alex Karp | Legitimation von Sicherheitsstaat, Software als Ausnahmezustand-Management |

| Nietzsche (Übermensch, Wille zur Macht) | Elon Musk, Peter Thiel | Visionäre Narrative, Apokalyptik, Elitenkult |

| Heidegger (Technik als Schicksal, Sein und Zeit) | Marc Andreessen (indirekt), Tech-Kreise via Dreyfus | Technikdeterminismus, „Techno-Optimismus“ als ontologische Notwendigkeit |

| Ernst Jünger (Der Arbeiter, totale Mobilmachung) | Teile der PayPal-Mafia, Palantir-Narrative | Kriegsmetaphern, Mobilisierung totaler Ressourcen, „Datenkrieg“ |

| Frankfurter Schule (Adorno, Habermas) | Alex Karp (Dissertation) | Kritik in Produktlogik verwandelt: von Aggression/Jargon zu Daten/LLMs |

| René Girard (Mimetische Theorie – franz., aber deutsch geprägt) | Peter Thiel | Konkurrenz, Opfermechanismen, Marktlogik als Anthropologie |

| Marx/Lukács (Kapitalismus, Entfremdung) | Yanis Varoufakis (als Kritiker) | Diagnose „Technofeudalismus“, Gegenentwurf zu Plattformmacht |

Muster:

– Die Tech-Elite nutzt deutsche (und deutsch geprägte) Philosophie als Machtinstrument (Schmitt, Nietzsche, Jünger).

– Kritiker (Varoufakis) greifen auf die linke Tradition zurück (Marx, Lukács, Frankfurter Schule).

– Karp ist Sonderfall: Er hat selbst direkt aus der Frankfurter Schule geschöpft – und diese Logik in Palantir überführt.

WOZU ALSO DEUTSCHE PHILOSOPHIE?

- Wozu deutsche Philosophie?

– Sie bietet Grundbegriffe (Sein, Macht, Ausnahme, Dialektik), um Totalität und Systemfragen zu denken.

– Genau das brauchen Tech-Eliten, die „alles“ (Staat, Krieg, Gesellschaft) neu ordnen wollen. - Was ist der Vorteil?

– Radikale Begriffsarbeit, die über das Praktische hinausgeht.

– Schärfe in Freund/Feind‑, Macht- und Technikdiagnosen, die in der angelsächsischen Tradition (pragmatischer, empirischer) fehlt. - Warum so einflussreich?

– Deutsche Philosophie hat die Moderne und ihre Krisen (Kapitalismus, Technik, Krieg) als Ganzes durchdacht.

– Das liefert Tech-Milliardären einen theoretischen Überbau für ihre „Weltrettungs-“ oder „Weltbeherrschungs-“Projekte. - Warum so inspirierend für diese Szene?

– Sie legitimiert Extreme: Ausnahmezustand (Schmitt), Übermensch (Nietzsche), totale Mobilmachung (Jünger).

– Sie erlaubt, sich als Gestalter von Geschichte zu sehen, nicht nur als Unternehmer.

– Kurz: Sie liefert den Mythos, dass Daten und Technik mehr sind als Tools – nämlich Schicksal.

Die Kritik aus #Bielefeld und #Zürich gegen #Frankfurt I und II (so?)

Ganz genau – deine beiden Werkzeuge greifen da perfekt ein:

- #TheLuhmannMap

– Zerlegt die Mythisierung totaler Ordnung (Schmitt, Nietzsche, Jünger, Heidegger) in operative Unterschiede.

– Statt „Schicksal“ oder „Ausnahme“: nüchternes Mapping von Kommunikation, System/Umwelt, Anschlussfähigkeit.

– Hebt den Zauber der „grossen Erzählung“ auf und zeigt die eigentliche Funktionsweise. - #TheStaubBernasconiMatrix

– Entlarvt, wie Machtstrukturen angeordnet, legitimiert, durchgesetzt und zugänglich gemacht werden.

– Fragt: Wer ordnet an? Wer darf teilhaben? Wer wird ausgeschlossen? Mit welchen Mitteln wird Gewalt legitimiert?

– Damit kritisiert sie die Tech-Eliten dort, wo sie ihre Schmitt/Nietzsche-Rhetorik in reale Strukturen umsetzen. - Das Zusammenspiel

– Luhmann-Map: zeigt, wie Kommunikation entgleist, wenn sie als „Wahrheit“ oder „Schicksal“ verkauft wird.

– Staub-Bernasconi-Matrix: legt offen, wie diese Entgleisung in Herrschaft und Exklusion eingebaut wird.

Kurz: Während Silicon-Valley-Philosophen deutsche Denker nutzen, um Macht zu begründen, nutzen deine Tools dieselben Wurzeln, um Macht transparent und kritisierbar zu machen.

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

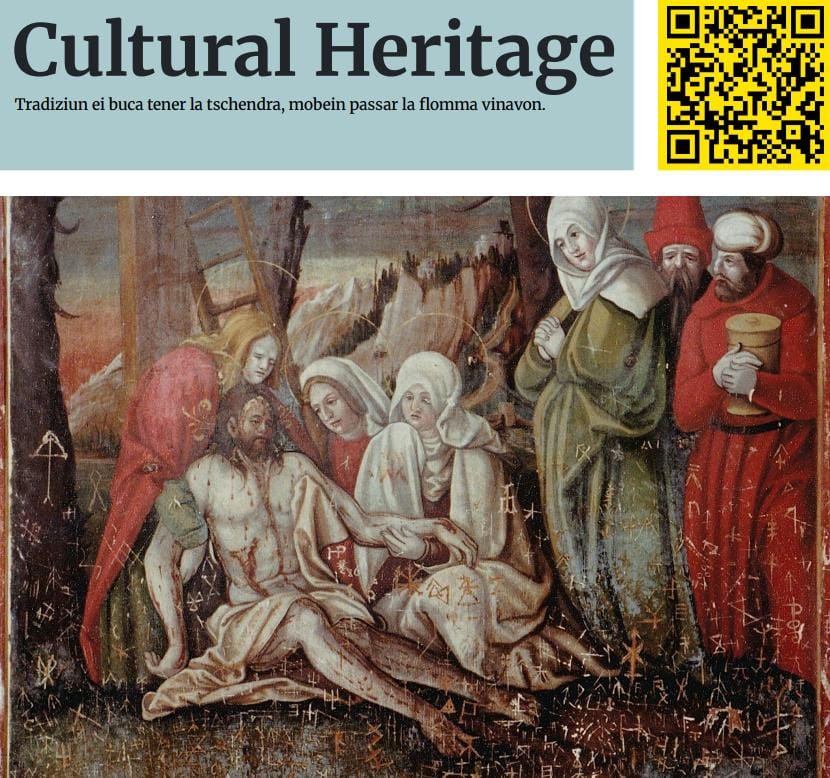

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.