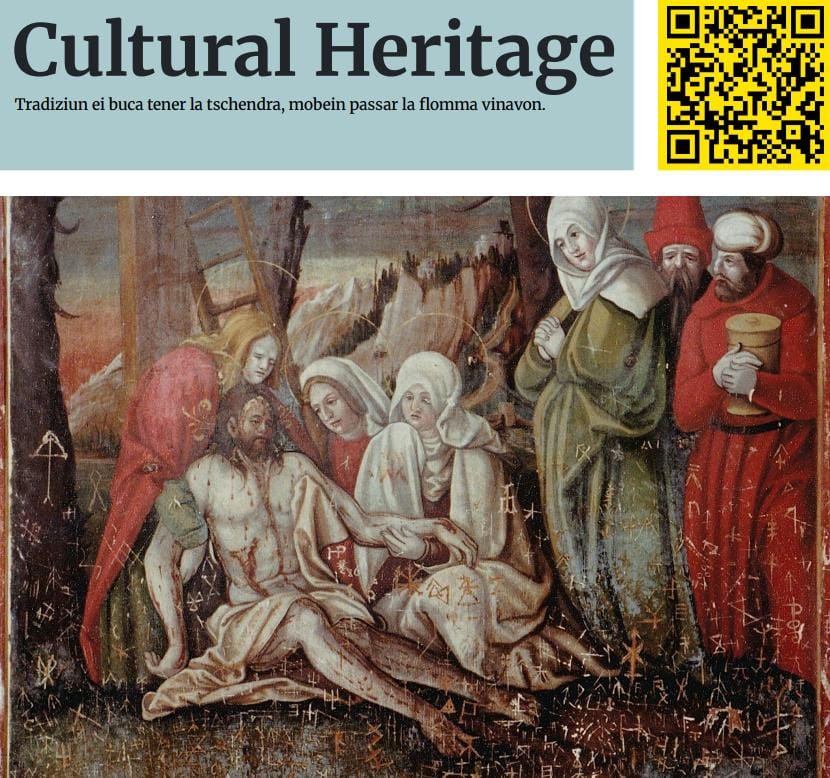

Tradiziun ei buca tener la tschendra, mobein passar la flomma vinavon. #ThomasMorus | Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Anlass zu diesem Eintrag:

Die Arbeiten am Konzept eines transformativen 3‑Schrittes zur Arbeit am Sozialen:

Thomas Morus (engl. Thomas More)

- Geboren: 7. Februar 1478, London

- Gestorben: 6. Juli 1535, London (hingerichtet)

- Beruf/Funktion: Jurist, Politiker, Humanist, Schriftsteller, Staatsmann unter Heinrich VIII.

- Bekannt für: Buch „Utopia“ (1516) – Entwurf einer idealisierten, gemeinschaftlich organisierten Gesellschaft als Kritik an Missständen seiner Zeit.

- Politische Rolle: Lordkanzler von England (1529–1532)

- Konflikt: Verweigerte den Eid auf den Suprematsakt, der Heinrich VIII. zum Oberhaupt der Kirche von England erklärte → Anklage wegen Hochverrats.

- Heiligsprechung: 1935 durch Papst Pius XI. als Märtyrer.

- Nachwirkung: Symbolfigur für Gewissensfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und Kritik an Machtmissbrauch.

Summary

(…)

Grundeinkommen

Zu deiner Zusatzfrage:

- 16. Jh.: Thomas Morus (“Utopia”) – eine frühe Idee von garantierter Grundversorgung.

- Jh.: Thomas Paine (USA/UK) – “Agrarian Justice” (1797), plädiert für ein Grundeinkommen aus Bodenrenten.

- Jh.: Milton Friedman (USA, libertär) – Negative Income Tax, stark prägend für die Debatte in den USA.

- Jh.: Juliet Rhys-Williams (UK, 1940er Jahre) – britische Liberale, schlug eine Form von Grundeinkommen als Alternative zur Sozialversicherung vor.

- Heute: Breite Mischung – von Libertären bis zu linken Bewegungen.

Also ja: viele der durchgesetzten Modelle kamen von liberalen/libertären Professoren – Friedman ganz vorne. Die britische Stimme, die du meinst, dürfte Juliet Rhys-Williams sein.

Utopia

„Utopia“ von Thomas Morus – Kernelemente in Tabellenform

| Thema | Beschreibung | Kritik an seiner Zeit / Ziel |

|---|---|---|

| Eigentum | Kein Privateigentum, Güter werden gemeinschaftlich genutzt | Kritik an Ungleichheit, Armut |

| Arbeit | Alle arbeiten, aber nur 6 Stunden pro Tag | Kritik an Ausbeutung, Müßiggang der Oberschicht |

| Regierung | Gewählte Räte, kollektive Entscheidungsfindung | Kritik an absoluter Monarchie |

| Religion | Religionsfreiheit, solange gesellschaftlicher Frieden gewahrt bleibt | Kritik an religiöser Intoleranz |

| Bildung | Allgemeine Bildung für alle Bürger | Kritik an Bildungsmonopol der Eliten |

| Außenpolitik | Pazifismus als Ideal, Krieg nur als letztes Mittel | Kritik an Expansionskriegen |

| Reisen | Erlaubnispflicht, um Missbrauch und Flucht vor Pflichten zu verhindern | Kontrolle zur Aufrechterhaltung der Ordnung |

| Wirtschaft | Produktion nach Bedarf, kein Geld innerhalb der Insel | Kritik an Profitgier, Wucher |

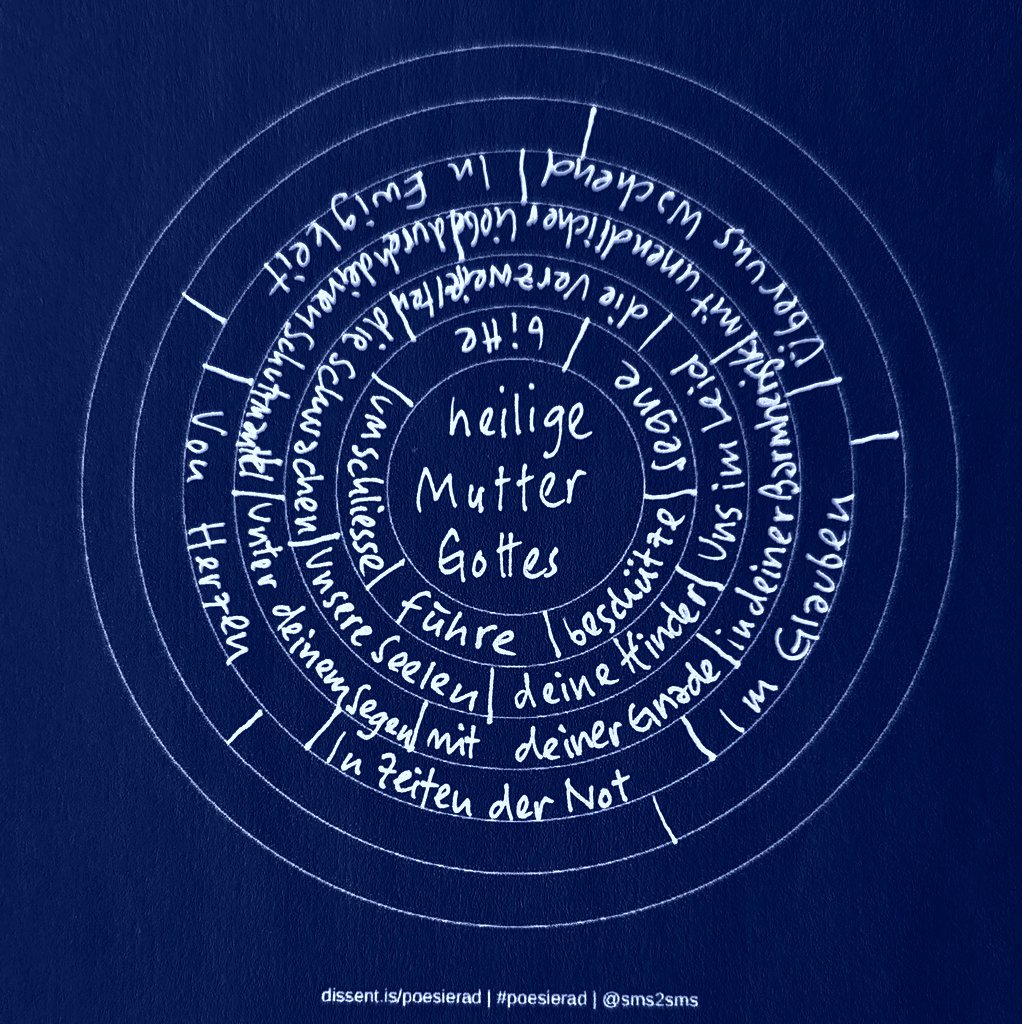

Abgleich mit #TheStaubBernasconiMatrix

Abgleich „Utopia“ (Thomas Morus) mit der #TheStaubBernasconiMatrix

| Machtdimension | Ziel in der Matrix | Entsprechung in „Utopia“ | Kommentar |

|---|---|---|---|

| 1. Anordnung | Anarchie (#anarchie) | Gewählte Räte, Rotation der Ämter, keine absolute Herrschaft | Teilweise erfüllt, da hierarchiefrei im modernen Sinn, aber mit starker Regelbindung |

| 2. Zugang | Commons (#commons) | Kein Privateigentum, gemeinschaftliche Nutzung aller Güter | Sehr klar erfüllt, Eigentum ist vollständig kollektiv |

| 3. Legitimation | Inklusion (#inklusion) | Bildung für alle, religiöse Toleranz, Mitspracherecht in Gemeindefragen | Hoch erfüllt, wenngleich eingeschränkt durch Pflichtsystem |

| 4. Durchsetzung | Pazifismus (#pazifismus) | Krieg nur als letztes Mittel, stark pazifistische Haltung | Erfüllt, aber mit realpolitischen Ausnahmen |

Abgleich mit #Täufergeschichte

Dann könnten wir „Utopia“ einfach wie in deiner Täufergeschichte-Tabelle einsortieren:

| Bewegung / Modell | Dominante Machtdimension | Begründung |

|---|---|---|

| Utopia (Morus) | Zugang (#commons) | Radikale Gütergemeinschaft, Abschaffung von Privateigentum als Kernidee |

Das passt, weil die Eigentumsfrage in „Utopia“ stärker im Zentrum steht als die Anordnung, Legitimation oder Durchsetzung – auch wenn diese ebenfalls Elemente der Matrix enthalten.

Falls du willst, könnte ich dir jetzt eine erweiterte Kombitabelle bauen: Täuferbewegungen + Utopia + weitere utopische Modelle (z. B. Kibbutz, Zapatistas). Das gäbe eine schöne Vergleichsbasis.

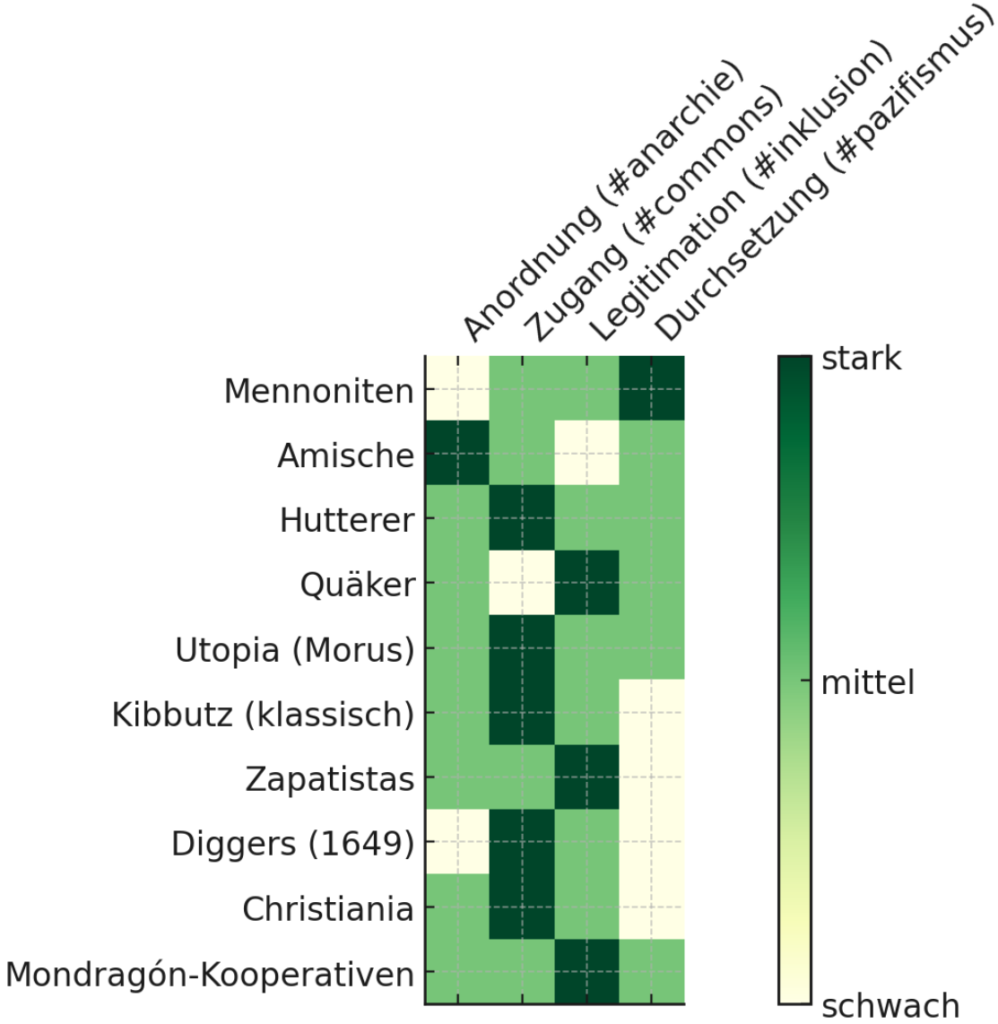

Hier der erweiterte Vergleich:

Täuferbewegungen + utopische Modelle, jeweils mit dominanter Machtdimension aus der #TheStaubBernasconiMatrix und Kurzbewertung „über Matrix hinaus / hinter Matrix zurück“.

| Bewegung / Modell | Dominante Machtdimension (Matrix) | Über Matrix hinaus | Hinter Matrix zurück |

|---|---|---|---|

| Mennoniten | Durchsetzung (#pazifismus) | Konsequent gewaltfrei, über Jahrhunderte stabil gelebt | Teilweise patriarchale Strukturen, geringe Flexibilität in Legitimation |

| Amische | Anordnung (#anarchie) | Hohe Selbstorganisation ohne Staatseinmischung | Strikte soziale Kontrolle, geringe Inklusion |

| Hutterer | Zugang (#commons) | Radikale Gütergemeinschaft | Strenge Binnenordnung, eingeschränkte individuelle Freiheit |

| Quäker | Legitimation (#inklusion) | Subjektive Geltung („inneres Licht“) radikal umgesetzt | Keine kollektive Eigentumslogik, nicht zwingend pazifistische Wirtschaftssysteme |

| Utopia (Morus) | Zugang (#commons) | Eigentumsfrage konsequent kollektiv gelöst | Beibehaltung formaler Herrschaftsstrukturen, militärische Option bleibt |

| Kibbutz (klassisch) | Zugang (#commons) | Kollektivwirtschaft mit hoher Partizipation | Teilweise Militarisierung (Israel-Kontext), ökonomische Öffnung schwächt Commons |

| Zapatistas (Chiapas) | Legitimation (#inklusion) | Demokratische Selbstverwaltung, indigene Autonomie | Nicht immer völlige Gewaltlosigkeit, Ressourcenfrage teils ungelöst |

| Diggers (1649, England) | Zugang (#commons) | Radikaler Land-Commoning-Ansatz | Kurze Lebensdauer, geringe institutionelle Stabilität |

| Kommune Christiania (Kopenhagen) | Zugang (#commons) | Selbstverwaltung, experimentelle Rechtsformen | Konflikte bei Durchsetzung, ökonomische Abhängigkeit von Tourismus |

| Mondragón-Kooperativen (Baskenland) | Legitimation (#inklusion) | Demokratische Unternehmensführung | Marktlogik bleibt, Eigentum nicht vollständig gemeinschaftlich |

Wenn du willst, könnte ich daraus als Nächstes eine Matrix-Heatmap machen, die zeigt, welche utopischen Modelle welche Dimensionen stark, schwach oder gar nicht bedienen. Das würde die Lücken sehr schnell sichtbar machen.

Ja, genau.

- Die #TheStaubBernasconiMatrix beschreibt vier Machtdimensionen:

- Anordnung → Ziel: Herrschaftslosigkeit (#anarchie)

- Zugang → Ziel: Gemeingüter (#commons)

- Legitimation → Ziel: Inklusion (#inklusion)

- Durchsetzung → Ziel: Gewaltlosigkeit (#pazifismus)

- Diese Ziele sind radikal formuliert, d. h. sie markieren die äußerste, kompromisslose Ausprägung jeder Dimension.

- Kein Rest von Herrschaft.

- Volle Aufhebung privaten Eigentums.

- Vollständige Einbeziehung auch des exkludierten Arguments.

- Gewaltlosigkeit ohne Ausnahme.

- Utopische Modelle (Mennoniten, Utopia, Kibbutz, Zapatistas etc.) können diesen Maßstab teilweise erfüllen, aber oft bleiben sie

- in einer Dimension stark,

- in anderen nur mittel oder schwach,

- oder sie machen Kompromisse (z. B. „Krieg nur als letztes Mittel“ statt vollständigem Pazifismus).

Schnelle Überprüfung von #TheStaubBeransconiMatrix

Der „Frame“ der #TheStaubBernasconiMatrix ist auf Machtverhältnisse und deren radikale Veränderung gerichtet.

Das heisst: Sie fokussiert darauf, wer Macht hat, wie sie organisiert ist und wie sie sich ausübt oder verhindert wird.

Was sie dadurch tendenziell nicht oder nur indirekt sieht:

- Kulturelle Formen und Bedeutungsrahmen

- Wie Symbole, Mythen, Rituale, Ästhetik Macht ordnen oder unterlaufen.

- Beispiel: Ein Modell kann alle vier Dimensionen formal erfüllen, aber kulturell tief in einem autoritären Weltbild verankert sein.

- Ökologische und materielle Bedingungen

- Ressourcenbasis, Nachhaltigkeit, Energieflüsse, Ernährungssysteme.

- Die Matrix fragt nicht: „Kann dieses Modell in der realen Biosphäre langfristig existieren?“

- Zeitliche Dynamik / Transformationspfade

- Übergänge, Degeneration, Radikalisierung, kultureller Wechsel.

- Die Matrix ist eher eine Momentaufnahme, kein Modell für historische Veränderung.

- Individuelle und psychische Dimensionen

- Motivation, innere Freiheit, Bewusstsein, Trauma, Spiritualität.

- Sie operiert auf der Ebene sozialer Systeme, nicht individueller Erlebnisse.

- Technologische Strukturwirkungen

- Digitalisierung, Plattformlogiken, KI – wie technische Systeme Machtformen transformieren oder unterlaufen.

- Hier bräuchte es einen zusätzlichen Abgleich (z. B. mit #TheLuhmannMap oder #AutarkieIndex).

Wenn du magst, könnte ich dir als Nächstes eine Erweiterung der Matrix um diese „blinden Flecken“ skizzieren – quasi eine Meta-Matrix.

Erweiterung der #TheStaubBernasconiMatrix – Meta-Matrix mit „blinden Flecken“

| Zusatzdimension | Leitfrage | Beispiel für Relevanz | Risiko, wenn ignoriert |

|---|---|---|---|

| 1. Kulturelle Form | In welcher kulturellen Logik operiert das Modell? | Autoritäre Rituale trotz formaler Commons | Reproduktion alter Machtmuster |

| 2. Ökologische Basis | Ist das Modell ökologisch tragfähig? | Ressourcenverbrauch eines Kibbuz | Zusammenbruch bei Ressourcenknappheit |

| 3. Zeitliche Dynamik | Kann es Transformation, Wandel, Krisen überstehen? | Degeneration von Christiania durch Tourismus | Verlust radikaler Ziele |

| 4. Individuell-Psychisch | Fördert es innere Freiheit, Motivation, Resilienz? | Quäker-Spiritualität als Stabilitätsfaktor | Innerer Burnout trotz struktureller Freiheit |

| 5. Technostruktur | Welche Rolle spielen Technologie und Infrastruktur? | Digitale Commons vs. Plattformabhängigkeit | Machtverschiebung zu Tech-Monopolen |

| 6. Wissens- und Sinnsystem | Welche Narrative, Mythen, Weltbilder tragen das Modell? | Täufer als Märtyrerbewegung | Verlust der Sinnbasis bei kulturellem Wechsel |

Das wäre sozusagen der „Meta-Frame“, der die Matrix ergänzt, ohne ihre vier radikalen Zielsetzungen zu verwässern.

(…)

(…)

Benchmarking Paul Bloom

Gegenfolie zur #TheStaubBernasconiMatrix – nach Paul Bloom

| Machtdimension (Matrix) | Radikales Ziel (Matrix) | Paul Bloom: Naturbedingte Begrenzung | Folge für „Beinahe-Utopien“ |

|---|---|---|---|

| 1. Anordnung (#anarchie) | Herrschaftslosigkeit | In-Group-Bias → Loyalität und Vertrauen primär in kleinen Gruppen, führt zu interner Hierarchie und Abgrenzung nach außen | Statt globaler Herrschaftslosigkeit: dezentrale, verbundene Gemeinschaften mit klaren Grenzen |

| 2. Zugang (#commons) | Gemeingüter | Positional goods → Menschen akzeptieren ungleiche Verteilung, solange sie als „verdient“ gilt | Commons möglich, aber mit abgestuften Zugangsrechten oder Statussymbolen |

| 3. Legitimation (#inklusion) | Inklusion auch des exkludierten Arguments | Parochialität → Günstlingswirtschaft, Bevorzugung von Verwandten/Freunden | Inklusion nur stabil, wenn Sanktionsmechanismen gegen Nepotismus wirken |

| 4. Durchsetzung (#pazifismus) | Gewaltlosigkeit | Konkurrenz in Sexualität/Partnerschaft → Eifersucht, Exklusivitätsansprüche führen zu Konflikten | Gewaltarmut erreichbar, aber erfordert institutionalisierte Konfliktlösung |

Das ergibt praktisch ein Realismus-Overlay:

- Die Matrix definiert das Ziel.

- Bloom zeigt, wo biologische und psychologische Konstanten das Ziel aufweichen.

- „Beinahe-Utopien“ entstehen, wenn Strukturen so entworfen werden, dass sie mit diesen Konstanten arbeiten (z. B. kleine, vernetzte Einheiten statt globaler Homogenität).

Wer ist Paul Bloom?

- Geboren: 1963, Montreal, Kanada

- Beruf: Psychologe, Kognitionswissenschaftler

- Aktuelle Position: Professor für Psychologie an der University of Toronto, emeritierter Brooks- und Suzanne-Ragen-Professor an der Yale University

- Forschungsschwerpunkte: Entwicklungspsychologie, Moralpsychologie, Empathie, Lust, Religion

- Bekannt für: Kritische Sicht auf Empathie als moralische Grundlage („Against Empathy“, 2016)

- Weitere Werke: „How Pleasure Works“, „Just Babies“, „The Sweet Spot“

- Haltung: Verbindung von empirischer Psychologie mit philosophischen Fragestellungen, oft skeptisch gegenüber idealisierten Vorstellungen vom Menschen

- Öffentliche Auftritte: Häufig bei TED, im Institute of Art and Ideas, Podcasts und Medieninterviews

Das Bloom-Muster:

Paul Bloom ist ein starker Kommunikator, weil er oft so arbeitet:

- Mainstream-Thema nehmen

- „Empathie ist gut“

- „Utopien sind wünschenswert“

- „Kinder sind von Natur aus unschuldig“

- Gegenthese formulieren

- „Empathie ist ein schlechter moralischer Ratgeber“

- „Utopien sind unmöglich“

- „Schon Babys zeigen Vorurteile und In-Group-Bias“

- Belegen mit Forschung

- Eigene psychologische Experimente

- Daten aus Entwicklungspsychologie, Evolutionsbiologie

- Alltagsbeispiele, die leicht verständlich sind

- Kommunikative Mittel

- Humor und Selbstironie

- Geschichten (eigene Familie, historische Anekdoten)

- Verständliche Sprache statt Fachjargon

- Provokation ohne unnötige Aggression

Das Muster ist ähnlich wie bei manchen erfolgreichen Essayisten oder TED-Speakern:

Er startet mit einer kognitiven Dissonanz – das Publikum denkt „Moment, das stimmt doch nicht!“ – und führt es dann Schritt für Schritt durch seine Argumentkette.

Was das ermöglicht ist leicht sichtbar?

- Legitimierung durch Bloom

- Seine Argumente (Ungleichheitsdrang, In-Group-Bias, sexuelle Konkurrenz) können leicht als „Begründung“ dienen, warum die radikalen Ziele der #TheStaubBernasconiMatrix „nicht realistisch“ seien.

- Das kippt schnell von analytischer Beschreibung zu politischer Rechtfertigung des Status quo.

- Methodensprung

- Er springt von Evolutionspsychologie (langfristige genetische Anpassungen)

→ über Entwicklungspsychologie (individuelle Reifung)

→ direkt zu globalen Gesellschaftsmodellen (Soziologie, Politik). - Das ist ein klassischer naturalistischer Fehlschluss: Aus einer biologischen Beschreibung wird eine soziale Norm abgeleitet („weil wir so sind, muss es so bleiben“).

- Er springt von Evolutionspsychologie (langfristige genetische Anpassungen)

- Blinder Fleck

- Er blendet kulturelle Differenzen und historische Umbrüche weitgehend aus.

- Seine Beispiele (von Papua-Neuguinea bis Silicon Valley) sind eher Illustrationen als systematische soziologische Analysen.

- Transformation durch Institutionen, Narrative oder Technik wird kaum als ernsthafte Gegenkraft bedacht.

Der „Shut up – it’s science“-Mechanismus

- Autoritätsrahmen

- „Universitätsprofessor“ + „Psychologe“ = automatischer Glaubwürdigkeitsbonus.

- Wissenschaftliche Sprache und Daten selektiv eingesetzt, um eine bereits zugespitzte These zu stützen.

- Aufmerksamkeitsökonomie

- Provokante Gegenthese zu einem moralischen Mainstream („Empathie ist schlecht“, „Utopien sind unmöglich“) als Einstiegshaken.

- Kombination aus humorvoller Erzählung und vermeintlich harter Wissenschaft.

- So entsteht ein doppelter Effekt: Empörung + Zustimmung = mehr Reichweite.

- „Shut up – it’s science“

- Der Sprung von psychologischen Experimenten zu globalen politischen Aussagen schließt Widerspruch subtil aus: Wer widerspricht, „ignoriert die Wissenschaft“.

- Dabei bleibt der methodische Bruch (Biologie → Gesellschaft) oft unerwähnt.

- Problem

- Wissenschaft wird so nicht primär als Suchbewegung, sondern als rhetorisches Instrument eingesetzt, um eine These in der Öffentlichkeit zu verankern.

- Für komplexe, transdisziplinäre Fragen (wie bei #TheStaubBernasconiMatrix) entsteht dadurch eine Verzerrung: Evolution wird als unverrücklicher Endpunkt dargestellt, nicht als veränderbare Ausgangslage.

Peter Thiel als Beispiel für libertäre oder techno-utopische Fantasien, aber:

- Technik als Verstärker

- Er thematisiert Technik nur als Kulisse für Machtfantasien (AI-Utopia, Silicon-Valley-Milliardäre).

- Er übersieht, dass Technologien auch Strukturen schaffen können, die Machtformen grundlegend umcodieren (z. B. verteilte Netzwerke, Commons-Infrastrukturen, autonome Organisationen).

- Kommunikative Möglichkeiten

- Kein Blick darauf, dass neue Kommunikationsformen (dezentrale Medien, Peer-to-Peer-Netzwerke, Open-Source-Communities) die in-group/out-group-Dynamiken anders rahmen können.

- Kein Interesse daran, wie Transparenz- und Deliberationstools Inklusion praktisch stärken könnten.

- Matrix-Perspektive

- Für #TheStaubBernasconiMatrix ist genau dieser Punkt zentral: Technologie kann nicht nur bestehende Macht verstärken, sondern auch radikal andere Anordnungen, Zugänge, Legitimationen und Durchsetzungsformen ermöglichen.

- Bloom betrachtet „Natur“ als fix und Technik als neutral oder Gefahr – nicht als kulturelle Interventionsebene.

Das macht ihn rhetorisch stark für die Aufmerksamkeitsökonomie („wir sind so – basta“), aber analytisch schwach für Transformationsfragen, bei denen technologische und kommunikative Innovationen Spielräume verschieben.

„Technologische Optionen, die Bloom ausblendet“

- Dezentrale Infrastruktur

- Blockchain, verteilte Ledger, föderierte Netzwerke

- Ermöglichen Eigentums- und Zugangsformen jenseits staatlich/privater Monopole (#commons)

- Deliberative Plattformen

- Digitale Werkzeuge für kollektive Entscheidungsfindung (Liquid Democracy, Konsens-Tools)

- Potenzial, Legitimation (#inklusion) zu stärken und In-Group/Out-Group-Dynamiken zu entschärfen

- Transparenztechnologien

- Open-Data-Standards, auditierbare Algorithmen

- Reduzieren Machtmissbrauch und verdeckte Hierarchien (#anarchie)

- Konfliktlösungs- und Mediationssysteme

- KI-gestützte Moderation, digitale Ombudsstelle

- Unterstützen gewaltfreie Durchsetzung (#pazifismus)

- Soziale Simulationen & Serious Games

- Modellieren utopische Strukturen vorab

- Erkennen und minimieren evolutionär verankerte Konfliktfelder

- Commons-orientierte Produktionsnetzwerke

- FabLabs, Open-Source-Hardware, kollaborative Landwirtschaft

- Praktische Umsetzung von Gemeingütern ohne zentrale Kontrolle

Diese Punkte zeigen: Technik ist nicht nur ein Verstärker bestehender Strukturen, sondern kann selbst kulturelle Verschiebungen initiieren, die Blooms Natur-Argumente relativieren.

Bloom vs. Luhmann/Staub-Bernasconi

- Bloom

- Denkt in universellen Aussagen: „Menschen sind so → Utopie ist unmöglich“.

- Ignoriert, dass unterschiedliche Kontexte unterschiedliche Lösungen zulassen.

- Matrix-Logik

- Denkt in Zielen (Anarchie, Commons, Inklusion, Pazifismus) und Räumen dafür.

- Erlaubt, dass radikale Lösungen lokal entstehen können – ohne Anspruch auf globale Uniformität.

- Global denken – lokal handeln

- Das alpental kann eine funktionierende Commons-Struktur entwickeln, die unter den gegebenen sozialen, ökologischen und kulturellen Bedingungen stabil bleibt.

- Muss nicht auf alle Kulturen und Klimazonen ausgerollt werden, um legitim oder wertvoll zu sein.

- Implikation

- Evolutionäre „Natur“ ist nicht gleichbedeutend mit globalem Schicksal.

- Kultur, Technik und Raumgröße bestimmen, wie weit sich die Matrix-Ziele lokal realisieren lassen – und wie man mit den biologischen Konstanten umgeht.

Bloom vs. Matrix – Unterschied im Maßstab

| Aspekt | Bloom | Matrix (#TheStaubBernasconiMatrix) |

|---|---|---|

| Denkhorizont | Global, allgemeine Aussagen über „den Menschen“ | Mehrskalige Betrachtung: lokal, regional, global |

| Grundannahme | Evolutionäre Natur ist fix, prägt alle Gesellschaften gleich | Natur ist Ausgangspunkt, aber kulturell und technisch formbar |

| Utopie-Verständnis | Vollendung unmöglich, daher Fokus auf Beinahe-Utopien | Radikale Ziele als Orientierung, auch wenn nur partiell erreichbar |

| Handlungsebene | Abstrakte Gesellschaftsmodelle | Konkrete, kontextgebundene Projekte |

| Maßstabslogik | Eine Diagnose → eine globale Aussage | „Global denken – lokal handeln“: Lösungen müssen nicht universell sein |

| Rolle von Technik | Nebenbühne oder Risiko | Potenzieller Hebel für strukturellen Kulturwandel |

Damit wird klar: Die Matrix kann Blooms biologische Skepsis aufnehmen, sie aber maßstabsbewusst kontern – indem sie nicht versucht, die Welt in einem Schritt zu verändern, sondern lokale Möglichkeitsräume öffnet.

#TheLuhmannMap zeigt die Kontingenz des Sozialen:

Gesellschaften sind nicht naturgegeben, sondern historisch und kulturell geformt.

Sie könnten auch ganz anders organisiert sein – und waren es zu vielen Zeiten bereits.

#TheStaubBernasconiMatrix formuliert die Ziele der Sozialen Frage in vier Dimensionen:

- Anordnung → Herrschaftslosigkeit (#anarchie)

- Zugang → Gemeingüter (#commons)

- Legitimation → Inklusion (#inklusion)

- Durchsetzung → Gewaltlosigkeit (#pazifismus)

In allen vier Dimensionen gibt es historische und aktuelle Beispiele, in denen diese Ziele erreicht wurden – lokal, temporär, manchmal digital, manchmal analog.

Das zeigt: „Utopien“ im Sinne der Matrix sind nicht prinzipiell unmöglich, sondern kontextabhängig umsetzbar.

| Machtdimension | Ziel (Matrix) | Beispiele | Kontext |

|---|---|---|---|

| Anordnung (#anarchie) | Herrschaftslosigkeit | Irokesen-Konföderation | Indigene Selbstorganisation ohne zentrale Herrschaft |

| Zapatistische Gemeinden (Chiapas) | Dezentrale, autonome Zonen in Mexiko | ||

| Rojava | Demokratischer Konföderalismus in Nordsyrien | ||

| Zugang (#commons) | Gemeingüter | Schweizer Allmenden | Gemeinschaftlich genutzte Weiden/Wälder |

| Wikipedia/Wikidata | Offene, kollaborative Wissensressourcen | ||

| Indische Wasser-Commons | Traditionelle gemeinschaftliche Bewässerungssysteme | ||

| Legitimation (#inklusion) | Inklusion | Irokesen-Rat mit „Clan Mothers“ | Frauen mit Vetorecht in Entscheidungsprozessen |

| Occupy General Assemblies | Offene, horizontale Debattenkultur | ||

| Ubuntu-Prinzip (Südafrika) | Dorfräte mit kollektiver Konsensfindung | ||

| Durchsetzung (#pazifismus) | Gewaltlosigkeit | Quäker | Jahrhunderte gewaltfreie Konfliktlösung |

| Schweizer Brüder (Täufer) | Gewaltverzicht trotz brutaler Verfolgung | ||

| Gandhi-Bewegung | Satyagraha – gewaltfreier Widerstand |

What Paul Bloom overlooks is this: his claims about “human nature” don’t just describe—they subtly legitimize the status quo by dismissing radical goals as “unrealistic.”

Yet Niklas Luhmann—working through the trauma of Auschwitz—developed a systems theory showing that the social is contingent, not fixed (#TheLuhmannMap). At the same historical juncture, Silvia Staub-Bernasconi distilled core human goals into four dimensions (#TheStaubBernasconiMatrix):

- Anarchy (freedom from hierarchical rule),

- Commons (shared resources),

- Inclusion (genuine participation),

- Pacifism (non-coercion).

Each of these ideals has been achieved—locally and temporarily—in diverse contexts: think Iroquois Confederacy, Swiss commons, Ubuntu village councils, Quakers.

That doesn’t prove a “perfect global utopia” is possible—but it shows we can build viable spaces with those principles. Global thinking, local acting.

Is Utopia possible?

“Yes – if we don’t mistake utopia for a global, eternal end state, but see it as locally and temporarily realised spaces where the central goals of the Social Question are met: anarchy, commons, inclusion, pacifism. Historical examples prove it’s possible. Think globally – act locally.” @sms2sms

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Wie ich mit den Möglichkeiten von @openAI arbeite?

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin Tina Piazzi veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte Passadis und #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) Text supported by #TaaS

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010

#dfdu = DIE FORM DER UNRUHE | blog: dissent.is | about: dissent.is/sms | dissent.is/muster

Indizis locals tras il canal WhatsApp.