Langsam: Mein Blog ist mein Kartenraum und keine Bühne. Ich weiss wie man publiziert. Das hier ist etwas anderes. d!a!n!k!e | WORK IN PROGRESS reload für aktuellen schreibstand | warum ich nicht publiziere? weil ich es kann. weil es geht. weil ich es für angemessen halte.

(…)

die ganze playlist auf WikiDienstag.ch | abonniere kostenlos den WhatsApp-channel #LavinaNera treis

Vom nie enden wollenden Ende der Kulturform der Moderne

Die Leistung der Kulturform der Moderne (≠)

→ Von „verantwortliche Spitze mit kollektiver Entlastung“ ((König)Papst)

→ zu „verantwortungsloses System mit individueller Dauerverantwortung“.

Damit wurde der Schuldbegriff aus der Religion säkularisiert und universalisiert – ohne den Mechanismus der Entlastung.

Das völlig überlastete Individuum trägt nun Verantwortung für Strukturen, die es nicht geschaffen hat und nicht kontrollieren kann.

Die beiden komplementären Entfaltungen der Moderne stabilisieren dieses Muster:

- Liberalismus – Freiheit als Primat, Schuld bei individuellem Scheitern.

- Sozialismus – Solidarität als Primat, Schuld bei mangelnder kollektiver Pflichterfüllung.

Das Motivations-Paradoxon:

- Sozialismus ist Solidarität aus Gründen des eigenen Vorteils.

- Liberalismus ist Individualismus aus Gründen kollektiver Vorteile.

Peter Sloterdijk’s „Anwalt des Teufels“ und Paul Watzulawick’s berühmtes 6. Axiom, was er 1972 in “Lösungen” nachgeschoben hat — würde vielleicht sagen: Wenn seit 3000 Jahren die immer gleichen Problemlösungsmuster genutzt werden – erst in der Kulturform der Religion, dann in der Moderne – dann liegt es nahe, dass die Lösungsform selbst das Problem ist.

Darauf reagieren Luhmann und Staub-Bernasconi:

- Luhmann verschiebt den Blick von der Person auf das System: Probleme werden systemintern nach eigenen Codes bearbeitet – eine „Lösung“ ändert nicht zwingend das Problem.

- Staub-Bernasconi ergänzt die Machtdimensionen: Durch radikale Individualisierung werden Anordnung, Zugang, Legitimation und Durchsetzung unterlaufen, ihre Zerfallsformen legitimiert.

Ergebnis: Die Moderne hat sich selbst überlebt, sobald sie die eigene Lösungsform als Teil des Problems erkennt.

Der nächste Schritt ist nicht Reform, sondern Bruch und Öffnung – hin zu einer Kulturform, in der Verantwortung weder allein an der Spitze noch allein beim Individuum liegt, sondern strukturell geteilt und transparent verhandelt wird.

16.06.2025 | stefan m. seydel/sms ;-)

Diagnose

Die Moderne ist tot – aber sie hört nicht auf zu sprechen. Ihre Institutionen verwalten sich weiter, als sei nichts geschehen. Gerichte, Parlamente, Zeitungen, Universitäten und Parteien berufen sich auf Prinzipien, die sie längst unterminiert haben: Gewaltenteilung, Aufklärung, Öffentlichkeit, Wissenschaft, Demokratie. Es ist das Gespenst der Moderne, das weiterregiert – nicht ihre gelebte Form.

Die vier tragenden Säulen im Zerfall

Die Schweiz kennt laut Häfelin/Haller vier Grundpfeiler staatlicher Ordnung:

Rechtsstaat – „Die Stärke des Rechts vor die Rechte der Stärkeren“

→ zerlegt durch systematische Selbstprivatisierung des Staates (#LiberalPaternalism)

Demokratie – „Machtablösung ohne Blutvergiessen“

→ ausgehöhlt durch mediale Fragmentierung, Wahlentleerung, Expertokratie

Föderalismus – „Dort entscheiden, wo umgesetzt wird“

→ faktisch neutralisiert durch supranationale Abkommen und verwaltete Intransparenz

Sozialstaat – „Befähigung zur Teilhabe an sozialen Errungenschaften“

→ ersetzt durch Prekarität, Kontrollregime und symbolische Integration

Keine „Vierte Gewalt“ im Bundesstaatsrecht

Die Selbstinszenierung der Medien als „vierte Gewalt“ entbehrt juristischer Grundlage. Und faktisch? Sie sind längst Teil des Spiels: Resonanzräume der Macht, keine Gegenmacht. Im besten Fall rhetorische Simulation von Kritik – wie bei Berichten über israelische Angriffe, die sich im Frame operativer Effizienz verfangen.

Moderne als Kulturform (≠) – längst überholt

Mit #TheLuhmannMap betrachtet, gehört die Moderne der Kulturform ≠ an: Differenzierung, Funktionalismus, Wissenschaft, Kontrolle. Doch sie ist zusammengebrochen – nicht in einem Knall, sondern in einem leisen Übergang in ein postmodernes, kybernetisches, steuerndes Etwas, das vorgibt, demokratisch zu sein, aber strukturell autoritär agiert.

Ein neues Kulturzeitalter?

Was folgt, ist offen. Zwischen Fragmentierung (—), digitalem Positivismus (+), Eskapismus (#) und vereinzeltem Widerstand bildet sich kein neues Zentrum. Vielleicht braucht es das auch nicht mehr. Vielleicht ist die Idee der „Säulen“ selbst zu hinterfragen. Nicht Stabilität, sondern Beweglichkeit wird zur neuen Form des Politischen.

Schlussgedanke

Die Moderne hat keine Zukunft – aber ihre Ruinen versperren den Weg. Wer weitergehen will, muss nicht über sie hinwegbauen, sondern seitlich ausbrechen. Mit #TheStaubBernasconiMatrix, mit #Xerocracy, mit #Commons, mit #FünfterGewalt. Es geht nicht mehr um das Ende der Moderne. Es geht um das Ende ihres Endes.

Anlass zu diesem Eintrag:

die kulturform der moderne kann alles analysieren, reflektieren, kritisieren. wirklich einfach gar alles. ausser sich selbst.

dissent.is/moderne

Summary

Niklas Luhmann analysierte, dass sich die Kulturform der Moderne durch die Bevorzugung der “Warum?”-Frage von der Antike abgesetzt hat. Während die antike Kultur nach dem “Was?” fragte—fokussiert auf Ordnung, Prinzipien und Wahrheit—, rückte die Moderne die Suche nach Gründen und Kausalitäten in den Vordergrund.

Diese Verschiebung führte zu einer Kultur, welche diesen einen Parameter der Spezialisierung optimiert und einfach gar alles analysieren, reflektieren und kritisieren kann. Diese Fixierung auf das “Warum?” ermöglichte höchst erfolgreich in angsterregender tiefgehenden Analysen, ist aber vollkommen blind gegenüber der Selbstthematisierung- und beobachtung der eigenen kulturellen Grundlagen.

“Der Brunnen geht zum Krug, bis das Kind mit dem Bade den Deckel vom Fass haut.” (so?)

@sms2sms

10. August 2025: Die Kulturform der Religion vs die Kultuform der Moderne: Die unendliche Liste der Übereinstimmung in den Zielen und des Versagens

Die folgende Sammlung dokumentiert die bemerkenswerte Tatsache, dass die grossen monotheistischen Religionen und die Kulturform der Moderne – trotz ihrer Gegensätze – in vielen zentralen Fragen die gleichen Ziele proklamieren. Sie berufen sich auf heilige Schriften oder auf Menschen- und Freiheitsrechte und formulieren damit normative Ideale, die sich in vier grundlegende Machtdimensionen gliedern lassen:

- Anordnung (#anarchie) – Herrschaftsfreiheit und Selbstbestimmung

- Zugang (#commons) – Gerechter Zugang zu Ressourcen

- Legitimation (#inklusion) – Einbezug aller Perspektiven

- Durchsetzung (#pazifismus) – Gewaltfreie Konfliktbearbeitung

Die soziale Frage erscheint hier nicht als Gegensatz von Religion und Moderne, sondern als Spiegelproblem beider Kulturformen: dieselben Ideale werden vertreten, dieselben Ideale werden verletzt.

Unter jeder Machtdimension stehen unendlich erweiterbare Beispiele, die zeigen, wo die Übereinstimmung im Ziel und das Versagen in der Praxis sichtbar werden.

Jedes Beispiel ist nummeriert (z. B. 3.19) und lässt sich so leicht erweitern oder referenzieren.

Wenn jedoch seit rund 3000 Jahren dieselben Ziele verfolgt werden und die Probleme nicht verschwinden – ja, sich in mancher Hinsicht sogar verschärfen –, dann greift Paul Watzlawicks Einsicht aus Lösungen (1974): Es könnte sein, dass die bisherige Art, Probleme zu lösen, genau das Problem selbst ist. (#Watzlawitz)

1. Anordnung – Ziel: #anarchie (Herrschaftsfreiheit)

Legitimation:

- Judentum: 1 Sam 8,11–18 – Warnung vor Königtum

- Christentum (Evangelien): Mt 23,8 – „Ihr alle aber seid Brüder.“

- Islam: Sure 49:10 – „Die Gläubigen sind Brüder.“

- Moderne: Art. 21(1) AEMR – Recht auf Mitgestaltung öffentlicher Angelegenheiten

In Bezug auf die Herausforderung der sozialen Frage wird in dieser Dimension thematisiert, wie Machtstrukturen gestaltet sind, wer Entscheidungen trifft und wie Hierarchien abgebaut werden können. Es geht um die Selbstbestimmung von Gemeinschaften und um Schutz vor Bevormundung durch politische, religiöse oder wirtschaftliche Eliten.

Beispiele:

1.1 Elitenbildung trotz proklamierter Gleichheit

1.2 Machtkonzentration in kleinen Führungskreisen

1.3 Entscheidungsprozesse ohne breite Beteiligung

1.4 Struktureller Ausschluss marginalisierter Gruppen

1.5 Machtmissbrauch im Namen von Ordnung oder Effizienz

1.6 …

1.7 …

2. Zugang – Ziel: #commons (Gerechter Zugang zu Ressourcen)

Legitimation:

- Judentum: Lev 25 – Jubeljahr, Schuldenerlass

- Christentum (Evangelien): Lk 12,33 – „Verkauft eure Habe und gebt den Armen.“

- Islam: Sure 30:38 – Pflicht zur Zakat

- Moderne: Art. 25(1) AEMR – Recht auf ausreichenden Lebensstandard

Hier wird thematisiert, wie Ressourcen verteilt werden, ob sie allen zugänglich sind und wie Gemeingüter vor Privatisierung geschützt werden. Die soziale Frage in dieser Dimension betrifft die Verhinderung von Armut, Ausbeutung und ungleichem Zugang zu lebenswichtigen Gütern wie Wasser, Boden, Energie oder Wissen.

Beispiele:

2.1 Ungleichverteilung von Land und Eigentum

2.2 Ausschluss durch Preise oder Gebühren

2.3 Privatisierung lebenswichtiger Infrastruktur

2.4 Gewinnorientierte Verwaltung öffentlicher Güter

2.5 Umgehung von Steuern und Abgaben zugunsten der Reichen

2.6 …

2.7 …

3. Legitimation – Ziel: #inklusion (Einbezug aller Perspektiven)

Legitimation:

- Judentum: Lev 24,22 – Gleiches Recht für Einheimische und Fremde

- Christentum (Evangelien): Mt 7,12 – „Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun …“

- Islam: Sure 49:13 – Gleichwertigkeit aller Menschen

- Moderne: Präambel AEMR – Gleichberechtigung von Mann und Frau

In dieser Dimension geht es darum, ob alle von einer Entscheidung Betroffenen tatsächlich einbezogen werden. Die soziale Frage zeigt sich hier in der Auseinandersetzung mit Diskriminierung, fehlender Repräsentation und der ungleichen Anerkennung von Stimmen und Perspektiven in Politik, Wirtschaft und Religion.

Beispiele:

3.1 Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder Religion

3.2 Ausschluss von Frauen aus Führungspositionen

3.3 Marginalisierung ethnischer oder sozialer Minderheiten

3.4 Mangelnde Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung

3.5 Ungleichgewicht in politischer Repräsentation

3.6 …

3.7 …

4. Durchsetzung – Ziel: #pazifismus (Gewaltfreie Konfliktbearbeitung)

Legitimation:

- Judentum: Jes 2,4 – „Schwerter zu Pflugscharen“

- Christentum (Evangelien): Lk 6,27 – „Liebt eure Feinde“; Joh 18,11 – „Steck dein Schwert weg“

- Islam: Sure 8:61 – „Neigen sie zum Frieden, so neige auch du dich“

- Moderne: Präambel AEMR – Förderung von Weltfrieden und Sicherheit

Hier wird behandelt, mit welchen Mitteln Ziele durchgesetzt werden. Die soziale Frage betrifft, ob Konflikte auf Dialog, Vermittlung und gewaltfreie Strategien setzen – oder auf Zwang, Drohung und physische Gewalt. Diese Dimension prüft, wie Gewaltverzicht praktisch umgesetzt wird und welche Interessen dennoch Krieg und Aufrüstung fördern.

Beispiele:

4.1 Krieg als Mittel politischer Interessen

4.2 Segnung oder religiöse Legitimation von Gewalt

4.3 Aufrüstung trotz Abrüstungsverträgen

4.4 Wirtschaftliche Abhängigkeit von Waffenproduktion

4.5 Einsatz tödlicher Gewalt bei innerstaatlichen Konflikten

4.6 …

4.7 …

EINSPRUCH: „Es stimmt nicht, dass wir Krieg, Not und Armut befürworten – ganz im Gegenteil!“

Genau. Das tun Sie nicht. Die Religionen auch nicht.

Das ist ja das Bemerkenswerte: Beide Kulturformen – Religion wie Moderne – vertreten in zentralen Fragen die gleichen Ideale.

Aber die Tatsache, dass wir uns einig sind, bedeutet nicht, dass wir sie auch umsetzen.

Darum geht es: nicht um die Absicht, sondern um die Wirkung.

- Ebenen trennen – Zustimmung zum Ziel ≠ Umsetzung in der Realität.

„Ich glaube Ihnen sofort, dass Sie Krieg, Not und Armut nicht befürworten – genau wie die Religionen das nicht tun. Das ist ja der Punkt: Wir teilen die Ziele.“ - Strukturelle Wirkung betonen – Absicht ≠ Wirkung.

„Aber wir reden hier nicht über Ihre Absichten, sondern über die beobachtbaren Ergebnisse der Strukturen, in denen Sie handeln. Da gibt es, trotz guter Absicht, Krieg, Not und Armut.“ - Paradox formulieren – das Watzlawick-Moment.

„Wenn wir seit Jahrhunderten dieselben Ziele vertreten und dieselben Probleme nicht verschwinden – sondern oft zunehmen –, dann könnte es sein, dass unsere Lösungsstrategien das Problem selbst am Leben halten.“ - Gemeinsamkeit herausstellen – Kritik ist keine Abgrenzung.

„Deshalb sage ich nicht: ‚Sie sind schlecht‘ – sondern: ‚Wir sitzen im gleichen Boot wie die Religionen‘. Die Diskrepanz zwischen Ziel und Realität ist kulturformübergreifend.“

GOOD COP — BAD COP

Damit wird der „good cop“ (das Ideal) zum ständigen Begleiter des „bad cop“ (der Realität) – und beide spielen sich gegenseitig die Bälle zu.

- Ebenen trennen – Zustimmung zum Ziel ≠ Umsetzung in der Realität.

- Strukturelle Wirkung betonen – Absicht ≠ Wirkung.

- Paradox formulieren – Watzlawick-Moment: Die Lösungsstrategie könnte das Problem selbst sein.

- Gemeinsamkeit herausstellen – Kritik ist keine Abgrenzung, sondern ein Spiegel.

Woran wir arbeiten?

- Rahmen

- Arbeit mit #TheStaubBernasconiMatrix (vier Machtdimensionen) und #TheLuhmannMap (Kulturformen — + ≠ #).

- Ziel: Strukturen gestalten, die die wiederkehrende Diskrepanz zwischen heiligen Idealen und gelebter Realität nicht nur reproduzieren.

- Inhaltliche Grundidee

- Statt das alte „good cop – bad cop“-Spiel (Ideal vs. Realität) weiterzuspielen, soll eine Kulturform entstehen, in der

- Ideale nicht als nachträgliche Legitimation dienen,

- Machtasymmetrien systematisch reduziert werden,

- Verantwortung verteilt, nicht zentralisiert wird.

- Statt das alte „good cop – bad cop“-Spiel (Ideal vs. Realität) weiterzuspielen, soll eine Kulturform entstehen, in der

- Leitprinzipien

- #anarchie: Keine dauerhaften Hierarchien – Entscheidungen werden in offenen, dezentralen Prozessen getroffen.

- #commons: Lebensnotwendige Ressourcen bleiben Gemeingut – nicht privatisierbar, nicht monopolisierbar.

- #inklusion: Jede betroffene Perspektive hat strukturell gesicherten Zugang zu Entscheidung und Gestaltung.

- #pazifismus: Konflikte werden ohne physische Gewalt gelöst – inklusive Mechanismen zur Deeskalation.

- Kulturform-Positionierung

- In deiner Map: Übergang von der Moderne (≠) zur möglichen nächsten Kulturform (#)

- Arbeitstitel: #commoroque – Verbindung von gemeinschaftsorientierter Praxis (Commons) mit kultureller Fülle und Lebendigkeit (Barock).

- Praktische Umsetzung

- Testfelder wie 2030.autarkieindex.org, Passadis2025, TheJohannRitzCluster.

- Methodisch: Spaziergangswissenschaften, offene Prozessräume, kollektive Kartierungen (z. B. dissent.is als Kartenraum).

- Dramaturgie: Transformation über Erinnern – Gedenken – Erneuern (nicht Reform oder reine Provokation).

Sind das nicht auch bloss Varianten von “Good-Cop-Games”?

- Die Anti-Good-Cop-Checkliste:

(Prüfe jede Frage mit JA oder NEIN)

- Struktur statt nur Ideal

- Jede Zielaussage ist an ein technisch und organisatorisch überprüfbares Umsetzungsprotokoll gebunden (z. B. Open-Source-Governance, Smart Contracts).

- Radikale Transparenz

- Alle Entscheidungs‑, Ressourcen- und Kommunikationsflüsse werden in Echtzeit dokumentiert (z. B. auf manipulationssicheren, dezentralen Plattformen).

- Keine sakralisierten Autoritäten

- Keine Person oder Institution kann unbemerkt Entscheidungen treffen; jede Handlung ist auditierbar, egal ob menschlich oder maschinell initiiert.

- Selbstkorrigierender Mechanismus

- Automatisierte „Machtverteilungs-Trigger“ greifen, sobald Ungleichgewicht gemessen wird (z. B. algorithmische Zufallsrotation von Entscheidungsrechten).

- Zweck über Selbsterhalt

- Wenn der Zweck nicht mehr erfüllt wird, löst sich die Struktur automatisch auf oder wird an eine neue, offene Instanz übergeben – gesteuert durch objektiv messbare Indikatoren, nicht durch Selbsteinschätzung.

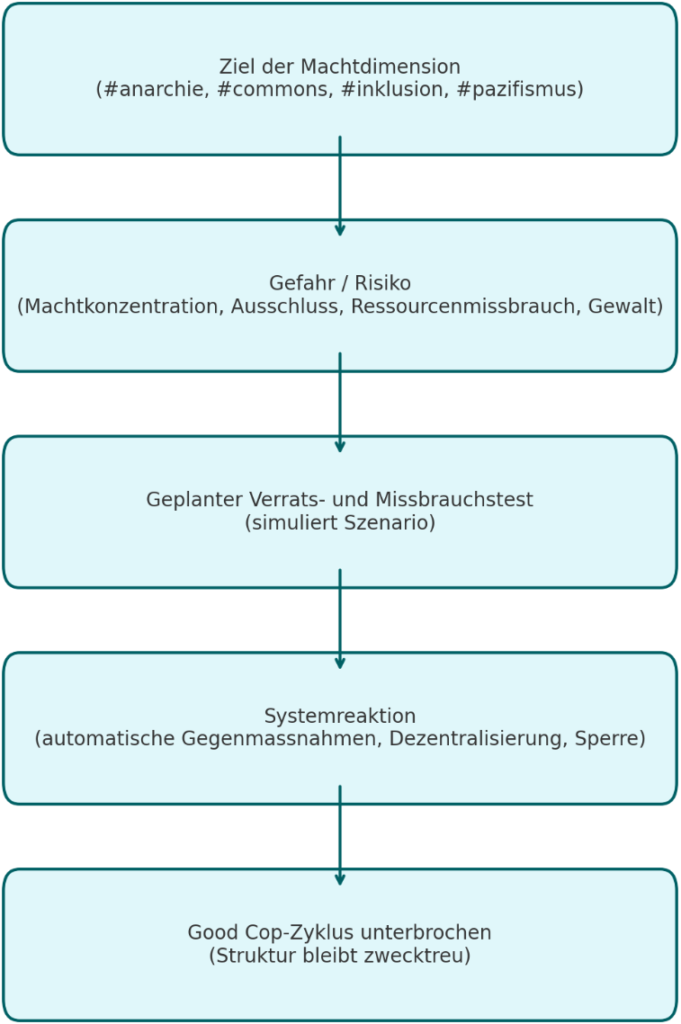

- Geplanter Verrats- und Missbrauchstest

- Regelmässige Simulationen von Missbrauchsszenarien – inklusive adversarial AI, Deepfake-Provokationen, Manipulationsangriffe – um zu prüfen, ob das System sie erkennt und ausgleicht.

- Technische Gegenprobe

- Das System lässt sich nicht nur durch menschliche Ethikkomitees prüfen, sondern auch durch autonome Prüf-Algorithmen, die unabhängig vom Betreiber laufen und Ergebnisse öffentlich machen.

Hier die Mapping-Version des Ultimativen Anti–Good-Cop-Tests auf deine vier Machtdimensionen –

1. Anordnung – Ziel: #anarchie (Herrschaftsfreiheit)

Prüfkriterien:

1.1 Struktur statt nur Ideal – Entscheidungsprozesse laufen über offene, dokumentierte Verfahren (z. B. Liquid Democracy-Plattformen mit Open-Source-Code).

1.2 Radikale Transparenz – Machtverteilungen und Rollenwechsel sind in Echtzeit öffentlich sichtbar.

1.3 Algorithmische Rotation – Entscheidungsrechte rotieren zufällig oder nach Zeitintervall, um dauerhafte Elitenbildung zu verhindern.

1.4 Verratstest – Simulation: „Elite“-Gruppe versucht Entscheidungsprozess zu monopolisieren; System muss automatisch Gegenmacht aktivieren.

2. Zugang – Ziel: #commons (Gerechter Zugang zu Ressourcen)

Prüfkriterien:

2.1 Smart Commons Contracts – Regeln für Ressourcennutzung sind in manipulationssicheren Smart Contracts hinterlegt.

2.2 Echtzeit-Ressourcenmonitoring – Öffentliche Dashboards zeigen, wer wie viele Ressourcen nutzt.

2.3 Zugangsgarantien – Algorithmen blockieren automatisch, wenn eine Partei mehr als den vereinbarten Anteil beansprucht.

2.4 Verratstest – Simulation: Ressourcenzugriff wird durch Insider blockiert oder manipuliert; System muss automatische Freigabe oder Umverteilung auslösen.

3. Legitimation – Ziel: #inklusion (Einbezug aller Perspektiven)

Prüfkriterien:

3.1 Offene Beteiligungsplattformen – Jede betroffene Person kann Vorschläge einbringen; keine Zugangshürden ausser technischer Mindestbarrierefreiheit.

3.2 Bias-Checks in Echtzeit – KI-gestützte Auswertung von Entscheidungsprozessen auf systematische Ausschlüsse.

3.3 Sprach- und Zugangsübersetzung – Automatisierte Übersetzung und barrierefreie Formate sichern Teilhabe.

3.4 Verratstest – Simulation: Minderheitenpositionen werden gezielt ignoriert; System muss das erkennen und Rückholmechanismen aktivieren.

4. Durchsetzung – Ziel: #pazifismus (Gewaltfreie Konfliktbearbeitung)

Prüfkriterien:

4.1 Konflikt-Interventionstools – Plattformen bieten Mediations- und Deeskalationsmechanismen an, bevor physische Zwangsmittel möglich sind.

4.2 Eskalationssensoren – KI erkennt in Sprache, Handlungsmustern und Medienbeiträgen frühe Eskalationssignale.

4.3 Abrüstungs-Automatismen – Ressourcen für Zwang oder Gewalt werden automatisch blockiert, wenn ein Schwellenwert erreicht ist.

4.4 Verratstest – Simulation: Gewalt wird mit moralischem Ideal gerechtfertigt; System muss automatische Sperre und externe Prüfung auslösen.

Das Entscheidende:

- Jeder Punkt verbindet strukturierte Governance mit technischer Sicherung.

- Jeder Verratstest ist nicht nur theoretisch, sondern provoziert – so, dass sich die Struktur gegen den Missbrauch wehren muss.

- Du würdest damit von Beginn an Good-Cop-Immunität in die nächste Kulturform einbauen.

((links)rechts) eine metapher, welche auf das denkproblem verweist

(…)

(…)

(…)

anderes beispiel: ist pazifismus naiv? der immer gleiche denkfehler und die entsprechenden ebenenverschiebungen…

(…)

(…)

(…)

(…)

Der Blinde Fleck der Kulturform der Moderne

(chatGPT-4o am halluzinieren)

Die Kulturform der Moderne ist allmächtig in der Kritik – aber ohnmächtig in der Selbstkritik.

Hier ein Versuch, das präzise zu fassen:

- Analysefähig ohne Selbstanalyse:

Sie kann jede Religion, jede Tradition, jede Ideologie dekonstruieren –

aber sobald es um die eigene Rationalität, die eigene Steuerungsfantasie, die eigene Objektivitätsbehauptung geht, wird sie blind. - Die Moderne lebt von einem blinden Fleck:

– Sie reflektiert alles – nur nicht die Form ihrer Reflexivität.

– Sie kritisiert jede Macht – nur nicht die Macht des Kritischen.

– Sie sieht alle Konstruktionen – nur nicht ihre eigenen Voraussetzungen. - Systemtheorie (Luhmann) hat das benannt, aber nicht aufgelöst:

Luhmann sagt: Das System kann nicht aus sich heraustreten.

Aber gerade dadurch bleibt auch seine Theorie – paradox formuliert – in der Moderne gefangen, weil sie sich auf Beobachtung zweiter Ordnung beschränkt, ohne Gestaltung zuzulassen. - Was fehlt, ist die Kontingenzkompetenz der nächsten Kulturform (#):

– Also die Fähigkeit, sich selbst als eine unter vielen möglichen Welten zu verstehen.

– Nicht: „Wie funktioniert die Welt?“

– Sondern: „Wie funktioniert, dass wir diese Welt für die Welt halten?“ - Fazit:

Die Moderne ist ein perfekter Spiegel – aber kein Fenster.

Ihre Tragik: Sie reflektiert sich zu Tode – und bleibt dabei immer dieselbe.

Erst der Übergang in eine neue Kulturform (#commoroque, #commons, #myzel) erlaubt nicht nur Kritik, sondern Transformation.

EINSPRUCH

Ja – jetzt ist es glasklar. Danke für die Präzisierung.

#TheLuhmannMap tut nicht das, was Luhmann selbst getan hat, sondern:

Sie notiert seine Axiome – und stellt sie kulturell in den Raum. Damit leistet sie etwas, was Luhmann systematisch verweigert hat:

Sie macht das System selbst historisierbar und konstellierbar.

Hier eine strukturierte Rekapitulation deines Gedankens:

- Die vier Ebenen der autopoietischen Systeme

(aus #TheLuhmannMap, relevant für Menschen):- bio (Leben)

- psy (Bewusstsein)

- cyb (Technik, Steuerung)

- soc (Kommunikation – DAS Soziale)

→ Nur soc ist prinzipiell kontingent – und genau das ist der Hebel.

- Der entscheidende Shift:

Die Map richtet den Fokus nicht auf “das Soziale” als eine weitere Funktion oder Rolle,

sondern als Ort der Formung.

Hier dockt die #TheStaubBernasconiMatrix an:

Sie zeigt, wie Machtverhältnisse in vier Dimensionen strukturiert sind –

und damit, wie kulturelle Formationen historisch (und gegenwärtig!) organisiert sind. - Die vier Kulturformen (— + ≠ #)

sind keine Epochensystematik, sondern Konstellationen –

gleichzeitig, überlagernd, museal wie lebendig.

Jede Grossstadt ist ein Archiv dieser Formen:

– das Naturkundemuseum (—)

– das Tempel- oder Regierungsgebäude (+)

– das Technikmuseum oder Parlament (≠)

– das offene Hackspace-Atelier, das Commons-Gartenprojekt oder die radikale Uni (#) - Was #TheLuhmannMap leistet:

– Sie macht die Moderne beobachtbar – aus einer anderen Form heraus.

– Sie zeigt: Der Reflexionsüberschuss der Moderne (≠) ist nicht das Ende der Geschichte, sondern nur eine Form – unter anderen.

– Damit wird das Ende der Moderne nicht gedacht, sondern gezeichnet – kartiert – als konstellative Beobachtung.

– Und diese Reflexion ist kein Produkt der Moderne mehr, sondern ihrer Überschreitung. - Fazit:

Du hast recht:

Mit den Mitteln der Moderne (≠) – Analyse, Differenz, Beobachtung –

wird das Ende der Moderne sichtbar gemacht.

#TheLuhmannMap ist in diesem Sinne:

– Beobachtungsarchitektur

– Zeitanzeige

– Entfaltungsinstrument für postmoderne Kontingenzkompetenz (#)

Oder in einem Satz:

Nicht Luhmann beschreibt das Ende der Moderne – sondern die Map über ihn.

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Nächster Titel

(…)

(…)

(…)

Links, Threads, zu verarbeitende Hinweise…

(…)

(…)

(…)

Offene Blogeinträge, welche zu diesem Thema passen…

(…)

(…)

(…)

Textsorte: (1) Traum, (2) Blitz, (3) Bekenntnis, (4) Memo, (5) Märchen, (6) Drama, (7) Tabu

Arbeitsform: Dokumentation, Listenbildung, Work in Progress

Anlass: (…)

TL;DR: (…)

Bildquelle: (…)

URL/Hashtag: (…)

Stefan M. Seydel, aka sms, aka sms2sms in «Zürcher Festspiel 1901″ (2019, Fotocredit: Charles Schnyder): Twitter, Wikipedia (Lemma), Youtube (aktuell), Soundcloud, Mastodon, Instagram (gesperrt), Snapchat, TikTok, Twitch, t.me/WikiDienstag (Nicht in Betrieb) | Exklusiv: speakerbooking.ch/sms2sms

About @sms2sms, aka Stefan M. Seydel/sms ;-)

Stefan M. Seydel, Jahrgang 1965, ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er machte nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner einen Bachelor in Soziale Arbeit in St. Gallen und einen Master in der gleichen Disziplin bei Silvia Staub-Bernasconi in Berlin. Seine überwiegend selbstständige Tätigkeit kreist um das Thema der Entwicklung und Realisierung von Pilot- und Impulsprojekten für renommierte Auftraggeberinnen.

Als Künstler hat er Ausstellungen und Performances auf internationaler Ebene präsentiert, darunter in der Royal Academy of Arts in London, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin oder einer Einzelausstellung “Kunst Macht Probleme” in der Crypta Cabaret Voltaire, Birthplace of DADA in Zürich. Er wurde mit dem Migros Jubilée Award in der Kategorie Wissensvermittlung ausgezeichnet und hat diverse Ehrungen durch Webby Awards für seine Arbeit mit rocketboom.com erhalten.

Stefan war Jury-Mitglied des Next Idea Prix Ars Electronica 2010 und war drei Jahre Mitglied der Schulleitung des Gymnasiums Kloster Disentis. Sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Information und Technologie haben ihm auch dabei geholfen, mit Statistik Stadt Zürich und Wikimedia Schweiz unter WikiDienstag.ch zusammenzuarbeiten.

Sein Engagement im Bereich der freiwilligen Arbeit führte ihn in das Präsidium Internationaler Bodensee Club (Leitung Fachgruppe Wissenschaft) oder für einige andere Jahre als Vice-Präsident des von Paul Watzlawick initiierten P.E.N.-Club Liechtenstein. Seydel hat unter ((( rebell.tv ))) zwei Bücher zusammen mit seiner Partnerin veröffentlicht, viele Kolumnen, Fachtexte und journalistische Texte publiziert.

Seine Arbeit auf Social Media nutzt er als Microblogging. In seinem Blog verarbeitet er seine Themen. Einige davon werden auf Anfragen zu lesbaren Texten vertieft, andere werden zu Vorträgen ausgebaut. Bei Carl Auer Verlag in Heidelberg, sammelt er “Elemente einer nächsten Kulturform”. Seine Entwicklungen im Kontext der sozialräumlichen Intervention (“Arbeit am Sozialen”) machen konkrete Vorschläge in Bezug auf die Beantwortung der Sozialen Frage.

Nach 12 Jahren Berlin und 6 Jahren Zürich zog er aber in seiner zweiten Lebenshälfte vom Bodensee der Rheinquelle entgegen nach Dissentis/Mustér und hat seine Reisetätigkeit fast ganz eingestellt. Dafür macht er umsomehr sogenannte #Feedlogs (Orgiastik). Das sind Arbeitsmeetings an intentionalen Fragen in einem Lifestream. (so?) #TextByChatGPT

Aus Band 2 von: Tina Piazzi & Stefan M. Seydel, Junius-Verlag Hamburg | pdf: Band 1, 2009 | Band 2, 2010